「第35回都城弓まつり全国弓道大会」開催

春にしては少し強い陽射しが照りつけていたその日、市民の憩いの場「早水公園」内の「早水公園体育文化センター」へと足を運んだ。周囲に複数ある駐車場はどこも満車の看板が立てられているものの、ひっきりなしに車がやってきて、警備員が対応に追われている。

早水公園体育文化センターで開催された「第35回都城弓まつり全国弓道大会」

2025(令和7)年3月22〜23日に開催されていたのは「第35回都城弓まつり全国弓道大会」。記者が訪れた初日は中学生・高校生の部が行われていた。弓道衣を身にまとい、2mはゆうに超える長さの弓を携える中高生の姿は凛々しく、春の陽射しに負けないほどのまぶしさだ。

会場に入ると、入り口から階段、2階観客席まで多くの人で溢れかえっていた。そのはず、初日の中学生・高校生の部の参加総数は1414人で保護者の同行も多い。年に一度のこの大会を目指して、多くの選手が気合十分で参加するという。

28m先にある直径36cmの的をめがけて射抜く

アリーナには特設会場が設営され、観客席の溢れる熱気をよそに緊張感が漂っていた。ずらりと選手が並び、張り詰めた表情でぎりぎりと弓を引く。その無駄のないシャープな動きに思わず息を呑む。小気味良い音と共に放たれた矢は、的を目掛けてまっすぐに飛んでいった。

直径36cmあるという的も28m先に設置されるとずいぶんと小さく見え、的中させるのは至難の業のように思えるが、次々と矢は的を射っていく。

「中学に入ってから弓道を始めました。弓を引いている姿がかっこいいと思って。今日は、これまでの練習の成果が出て良かったです」

五十市中学校2年(取材当時)の野添恵多くん

そう答えてくれたのは、五十市中学校2年(取材当時)の野添恵多くん。射った矢がすべて的に当たる「皆中」を達成。「皆中」には高い技術と精神力が必要であり、成し遂げるのは容易ではない。結果として、チームを中学男子団体の部3位入賞へと導いた。

翌23日には一般の部が開催され、全国各地だけでなく海外からも選手が参加。今大会には全部で2800人近くが参加し、盛況のまま幕を下ろした。

しかし、毎年これほど大きな規模で大会を運営するのは決して容易ではないだろう。いったいどんな目的で、どんな思いで開催されているのだろうか。

国内外から参加者が訪れる“重要な”大会

話を伺おうと同大会を主催する都城観光協会にコンタクトした。応対してくれたのは、協会の理事で、弓まつりを統括する黒木洋平 弓まつり部長だ。

弓まつりから3カ月ほど経った、まだ梅雨の明けきらぬ6月中旬。小雨がぱらつく中、再度、待ち合わせ場所の早水公園へと足を運んだ。

早水公園体育文化センターのアリーナ向かいにある「弓道場」

ちょうど早水公園体育文化センターではバドミントンの九州大会が行われており、たくさんの高校生たちが集まっていた。彼らのあふれる熱気に、精悍な顔つきで弓矢を射っていた選手たちの姿が重なった。

待ち合わせ時間より少し早く到着し、2017(平成29)年に建設された弓道場前で待つ。中ではどうやら練習が行われているようで、窓の隙間から弓道衣を身につけた数人の男性の姿が見えた。週末以外も利用があるものなんだなと感心していると、「平日も利用者はいるみたいですよ」と、ちょうど到着した黒木部長が挨拶ついでに教えてくれた。

弓道場内にある「近的射場(上)」。県内にはほとんどないという「遠的射場(下)」も備えている

都城弓まつり全国弓道大会は、国の伝統的工芸品に指定されている「都城大弓(だいきゅう)」を国内外に広く知ってもらい、弓道の振興に寄与することを目的として、1988(昭和63)年から始まった。

2020(令和2)年から2022(令和4)年のコロナ禍こそ開催できなかったが、それを除いては毎年3月下旬に開催されている。

大会では中学生、高校生、一般の選手たちが、団体の部と個人の部とに分かれ、静かに火花を散らす。競技種目は「近的」。28m先に設置された36cmの的を狙い、矢の的中数を競うというものだ。

最初の2〜3年は都城市が主催していたが、こういった事業は外部の団体へ移管していくことが多く、それに倣って同大会も観光協会が引き継ぐことになった。通常、弓道大会を地域の観光協会が主催するケースは「まずない」と黒木部長は言う。「『都城大弓』の普及という特別な目的があることも大きいのでしょう」。

都城観光協会理事を務める黒木洋平 弓まつり部長

地方の小さな大会とあなどってはいけない。弓道の世界において都城の弓まつりは知名度が高く、重要な位置付けになっていると黒木部長は付け加える。

「都城弓まつり全国弓道大会が始まった頃、全国規模の大会は少なかったそうです。当大会は弓道における全国大会の先駆けと言えるんじゃないでしょうか。国内の弓道競技における権威である全日本弓道連盟の会長が、ご都合がつく限り毎年来賓としていらっしゃることも、この大会が弓道の世界で重要な位置付けであることの現れでしょう」

全国規模の大会としては、公益財団法人 全日本弓道連盟が主催する「全日本弓道選手権大会」や「全国大学弓道選抜大会」などが知られているが、地方自治体や関連する団体が主催する大会として都城弓まつり全国弓道大会は最大規模を誇る。

黒木部長によると、同大会の運営方法やルール、ノウハウを参考に開催しているほかの大会もあり、ほかの大会関係者が視察に来ることもあるという。コロナ禍でマスク着用が緩和され始めた時期の運営方法なども、同大会のやり方が大いに参考にされたそうだ。

特別演武・審査会も行われる“レア”な大会

第1回開催から37年が経ち、大会は大きく発展した。第1回大会の参加者は1252人だったが、今年開催された第35回大会では2739人。「年によって増減はあるものの、年々参加者は増えており、ほかの大会と比較しても多い方ではないか」と黒木部長。理由として、通常の大会ではなかなかない催しが行われることも挙げられると説明する。

「大会2日目には特別演武が行われます。これは弓道の世界における、まさにトップオブトップの先生方による演武で、多くの人が少しでも近くで見ようと集まります。それまでざわついていた会場も『特別演武が始まります』のアナウンスで水を打ったように静まり返り、誰もが息をのむほど。参加者の方々に聞くと、『このレベルの先生方の演武をこんなに間近で見られることはない』と。とても貴重な機会であり、この大会の一つの魅力なのではないでしょうか」

大会翌日には全日本弓道連盟による段位の審査会が行われる。この審査会も「範士の先生方がお見えになる大変権威のあるもの」と黒木部長は話す。

「高段者向けの審査会は年間でも開催される回数が限られているので、この機会に審査を受けようと全国から多くの方が来られるんです。合格するのは非常に難しく、一人も合格者がいなかったなんて年もありました」

北は北海道から南は沖縄まで、文字通り全国からこの大会に選手が集まるのは、審査会への参加も目的としている人も多いためだという。また、例年海外からも参加者は少なくなく、今年は中国から6人、香港から3人が参加。過去にはフランスやスウェーデンからの参加者もおり、日本に留学中に参加する人もいるんだとか。

「かつては4年に一度の開催を国際大会としていた時期があるんです。その頃の名残で、日本でこのような大会があることが海外の弓道家の間でも知られているのかもしれませんね」と黒木部長。じつは海外でも弓道は人気が高く、その美しい所作に憧れを抱く人は多いようだ。

課題は多い、しかしアイデアはある

日本のみならず、海外からも弓道愛好家を引き寄せる存在となった都城弓まつり。とはいえ、課題もある。大会運営において「いくつかの問題を抱えている」と黒木部長は指摘する。

「第一に、実行委員会の高齢化です。第1回から関わってくださっている方々が今も中心となって運営を支えてくださっていますが、若い世代、特に仕事を持つ30代や40代が継続的に関わることが難しい状況です。今後の担い手の確保は大きな課題です」

また、2027(令和9)年に開催予定の第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会「日本のひなた宮崎国スポ・障スポ」に向けた改修工事が予定されているため、来年の大会では早水文化体育センターを会場として使用できないことが決まっている。

ただし、黒木部長は悲嘆に暮れているわけではない。

「日本一の肉と焼酎のまち」――。この都城市のキャッチコピーに“弓”も加わってほしい。そう願っているからこそ、ピンチはチャンスとばかりに意欲を見せる。

「この大会は、あくまで都城大弓を広めるための“手段”であり、“目的”ではありません。最終的には、都城大弓の魅力をより多くの方に知ってもらい、手にしてもらうことが目的です。ですから、もっと一般のお客様も気軽に来られるような、これまでとは一味違う大会にできたらいいなとも思っています」

「例えば、屋外施設で開催すれば開放感があり、参加者の記憶に残るユニークな大会になりそうですよね! 大会を核としつつも、会場に隣接する公園などを活用して、お客様が大弓の製作実演を見学したり、弓道体験ができたりするような、より“お祭り感”のあるイベントへと発展させるのも面白いかもしれません。『せっかく来たし、大会も見てみよう』となれば、弓道競技の振興にも繋がりますよね」

「都城は『日本一の肉と焼酎のまち』として知られていますが、ここに『弓』も加わってほしい。『日本一の肉と焼酎、弓のまち』と。新たな取り組みを行うには予算などの課題もありますが、実現に向けて少しでも動いていきたいです」

そう未来を語る黒木部長の顔は明るい。日本一の“弓のまち”を目指す都城には、この全国規模の大会に加えて「都城大弓」という武器もある。

限られた弓師のみが作る「都城大弓」

弓は古くから「戦(いくさ)」などで使われたが、そのうち武道の道具として発展した。競技用としてグラスファイバー製やカーボンファイバー製の弓が普及したが、古来の「竹弓」も根強い人気を誇る。竹弓はグラス・カーボンに比べ、壊れやすいという側面があるものの、上段者は竹弓を好む。それは弓道が「真・善・美」を極める精神修養でもあるためだ。

竹弓の中でも「都城大弓」は、矢を放った後の衝撃吸収性や弦音の美しさに優れているとされ、弓道家からの評価が高く、国産竹弓の8割以上のトップシェアを誇る。

では、そんな「都城大弓」はどんな人の手によって、どんな思いを込められて作られているのか。弓師であり、国の伝統工芸士の資格を持つ「七代目楠見蔵吉」こと、楠見純寛さんのもとを訪れた。

都城市早鈴町にある「楠見蔵吉弓製作所」

向かったのは早鈴町。家具製造や製材を行う工場がひしめきあう木工団地の一角に、「楠見蔵吉弓製作所」はあった。

さっそく工房へ向かうもどうやら作業の真っ最中のよう。木材を加工する機械の音に阻まれ、掃き出し窓の外からでは挨拶の声が通らない。そっと窓を開けて覗き込むと、工房奥の扉が開き、楠見さんが顔を見せてくれた。“弓師”の肩書きから予想していた厳格でストイックなイメージはいい意味で裏切られ、優しい雰囲気と柔和な語り口に緊張感がゆるむ。

さっそく事務所へ案内され、「なんでも聞いてください」と笑う楠見さんに尋ねた。そもそも「都城大弓」とは何なのか。

七代目楠見蔵吉こと楠見純寛さん

「都城市や三股町で作られている、国指定の伝統的工芸品です。『都城大弓』を名乗ることができるのは都城弓製造業協同組合に加盟し、伝統工芸士の資格を持つ弓師が作る竹弓だけなんです」

「都城は竹弓の一大産地で、国内の竹弓の約8割が作られています。都城周辺の良質な真竹や黄櫨(はぜ)などを使い、職人が200以上の工程を経て、主要工程のほとんどを手仕事で1張ずつ製造します」

「したがって、大量生産はできません。従業員を雇わずに1人ですべてを担っている製作所も多く、1張を作り上げるのに3カ月ほどかかります。生産量は組合全体で年間1000張ほど。従業員を雇い、比較的機械化を進めている私の製作所においてはそのうちの300張ほどを占めます」

工房の様子

現在、組合に加盟する製作所は4軒、国の伝統工芸士の資格を持つのは4人のみ。かつてはもっと多かったというが、後継者不在などの理由で減ってしまったという。

薩摩にルーツ、都城で遂げたさらなる進化

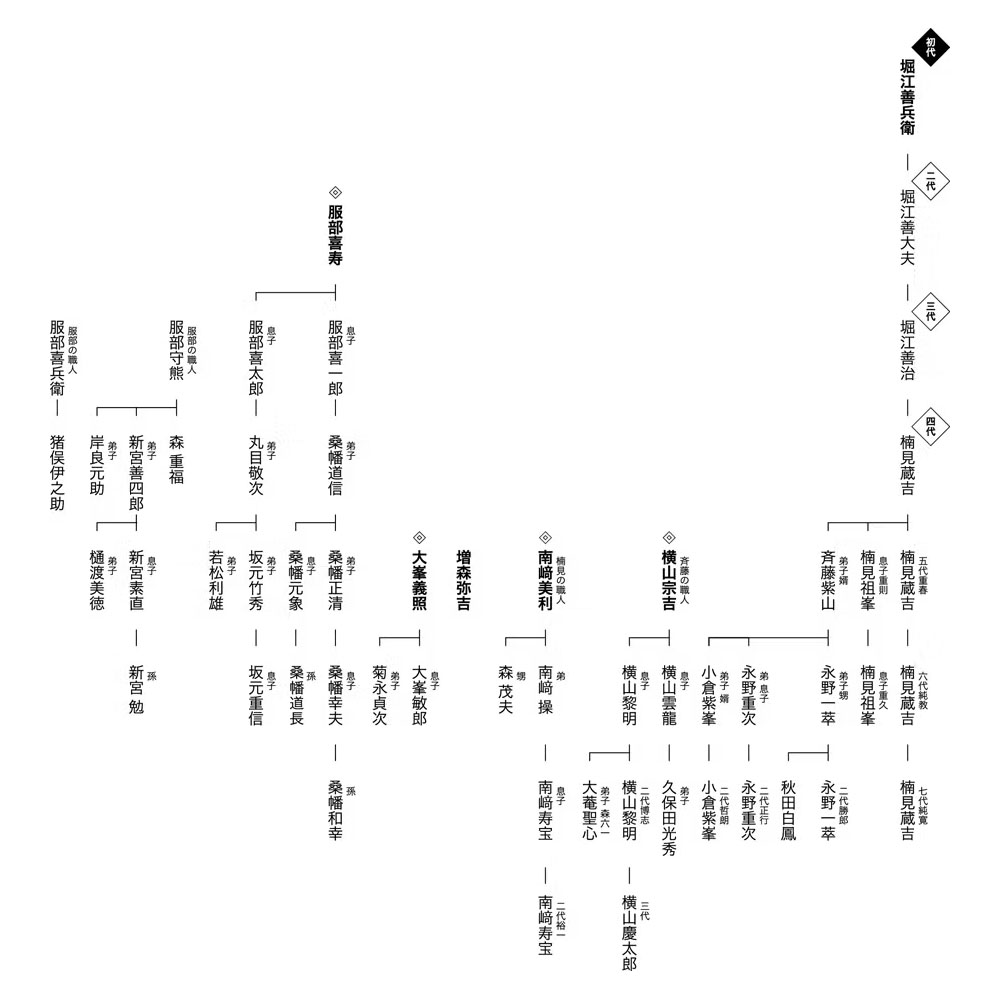

初代堀江善兵衛から数えて7代目であり、都城の弓づくりの祖と呼ばれる4代目の楠見蔵吉の伝統を受け継ぎ、日々製作に励んでいる楠見さん。都城弓製造業協同組合の組合長も務め、都城大弓の普及にも励む。そんな楠見さんは、都城大弓の魅力のひとつにその長い歴史を挙げた。

「都城地方では古くから弓作りが盛んだったといいます。江戸時代後期に都城島津家の領内の様子をまとめた『庄内地理志』には、都城での弓作りの記述が見られますから、少なくともその頃から都城では弓が作られていたのでしょうね。また、島津藩では弓道が盛んだったことから、都城での弓づくりを保護していたという記録も残っています。ですから、都城大弓は薩摩藩の影響を多大に受けているんです」

「明治時代に入って鹿児島県川内地区から、私の祖である楠見善治が弓の材料を求めて都城へやってきたことがきっかけとなり、技術的にさらに発展したといいます。そして、その息子である蔵吉は多くの弟子を養成し、台湾や朝鮮、満州への販路拡大にも積極的だったことから、弓の産地としての礎が築かれました」

都城弓師系譜(都城弓製造業協同組合公式ホームページより)

戦後の一時期は生産が低迷したものの、最盛期には30近い業者が弓作りに携わっていた。長らく弓道を支えた都城大弓。1994(平成6)年には国の伝統的工芸品に指定され、その歴史と伝統技術を現代に伝えている。

とはいえ、現在は「都城大弓だからこうあるべき」という型のようなものはなく、弓師それぞれに良いと思う姿(形)を追求しているという。

「都城大弓は『薩摩弓』の流れを汲むので、確かにその影響は受けています。しかし、例えば、薩摩弓は胴部分が内側にぐっと入っている姿が特徴ですが、私の作る弓はあまり入っていません。また、他の弓師さんは真竹のみを使っていますが、私は真竹とウサン竹の2種類を使っています。このように、弓師によって特色が異なるのもまた面白いのではないでしょうか」

「また都城か!」展示即売会も大盛況

楠見さんは弓師となる前にまず木工技術を身につけようと、高校卒業後は東京で受注家具製作の仕事に就いた。弓師の卵としてはめずらしい進路というが、このキャリアが生きた。最新の技術や機械の取り扱い方を身につけ、弓の製作にも応用できたという。

「あの経験がなければ昔ながらのやり方のままで、製作できる数も限られていたでしょう」。そう振り返る楠見さん。ただし、「仕上げや大事な工程は手作業」であり、やはり弓作りの基本は手仕事なのだ。

各弓師がこだわり抜いて作り上げた都城大弓の名声は高く、ひとたび都市部で展示販売会を行えば次々と売れていく。毎度の盛況ぶりに「周囲からは『また都城か!』と他の出展者から言われます」と楠見さんは少々はにかむ。県外からわざわざ生産地である都城まで足を運び、製作所を訪れる人も少なくない。

「『一度使うと他の弓は使えなくなる』と言われることもあるほどです。姿の美しさはもちろんですが、引き味の柔らかさと、弦音(つるね)と呼ばれる弦が弓を打つ音が他とは違います。弦音は『キャン』という澄んだ高い音色が出るんですよ。良い弦音は上級者の証ともされますから、みなさん重視されます」

質の高さに比例して、もちろん価格も比例する。グラスファイバー製などは安価なものであれば3万円ほどだが、都城大弓は10万円以上。鹿皮を煮込んで作った接着剤「ニベ」を使った「ニベ弓」であれば、18万から20万円はくだらない。したがって、どうしても上段者向けとなる。

昭和30〜40年代ごろまでは中高生も竹弓を使用していたというが、現在は安価で取り扱いやすいグラスファイバー製やカーボンファイバー製が主流。竹弓のシェアは、弓道人口の2割ほどではないかと楠見さんは推察する。

それでも、「いつかは都城大弓を」という憧れを持つ弓道家は少なくないという。引き味の柔らかさや弦音の良さを追求した先には竹弓しかなく、さらに良いものを求めるとなると、そこに残るのは都城大弓だ。

名実ともに「日本一の弓のまち」へ

そんな都城大弓の魅力を伝え、裾野をさらに広げるべく、楠見さんをはじめ都城弓製造協同組合では、実際に触ってもらえる機会を大切にしている。先述した展示販売会もその一環だという。

「伝産協会(伝統的工芸品産業振興協会)が主催していて、全国各地で毎年開催されます。私たち伝統工芸士も出向き、弓道家の方々に直接説明したり、弓を触っていただいたりして、需要の開拓に努めています」

「また、地域の小学校で体験授業も定期的に行っています。都城大弓について説明したり、実際に弓を引いてもらったり、かんながけなどの作業に挑戦してもらうなどしています。実際に体験した子どもたちが中学や高校で弓道を始め、さらには大人になっても続けて、その子どもたちも親の姿を見て弓道を始める……。そんな循環ができて、競技人口が増え、都城大弓も広まっていくと良いですね。そうなることで、名実ともに『日本一の弓のまち』となれるのではないでしょうか」

一方で、後継者の問題も抱えている。跡継ぎが決まっている工房もあるが、そうでない工房も。基本的に家族伝承制であることも理由のひとつだが、弟子を取ったところで弓の製作と指導とを同時進行で進めていく難しさもあるという。

都城大弓はただでさえ大量生産が難しいうえ、材料となる竹の量が減ってきている。さらに一人前になるまでに10年以上かかるといわれており、「弟子を取る」ことはそう簡単ではない。「食べていけなけなれば本末転倒ですから」と楠見さん。しかし、長い歴史と高度な伝統技術を持ち、多くの弓道家に愛される都城大弓の火を絶やすわけにはいかないとも考えている。

「弓道は世界に誇ることのできる文化であり、禅の心が宿っています。弓道を通して心を無にし、ひとつの物事に取り組むことで見えてくるものがあるはずです。都城大弓はそれを支える重要な役割を担っていますし、その魅力を国内外の方たちにもっと知ってほしい。課題もありますが、これまでと変わらず、より良い弓を1張でも多く製作することを目的に、一つひとつの工程に向き合っていくだけです」

そう話す楠見さんの目には静かな闘志が宿っているように見えた。

人知れずこだわりと矜持を持ち、心血を注いで作り続けてきた弓師たちの魂の結晶とも言うべき都城大弓。そして、都城弓まつり全国弓道大会は、国内だけでなく海外からも弓道家が集まり、弓道の世界においても重要なポジションに立つ。この2つの武器を携え、新たな発展を目指す「日本一の弓のまち」都城。これから先、どんな未来を射抜くのか楽しみでならない。