声を詰まらせ決意を述べた村上総務相

「地方議会の地方県議が、インターネット上の誹謗中傷によって命まで奪われてしまった。こういうことは絶対にあってはならないと思いますけれども、いかがですか」――。

2025(令和7)年2月18日の衆院総務委員会。SNS上で激しい誹謗中傷を受けていた兵庫県の竹内英明 前県議が亡くなった件について、共産党の辰巳孝太郎衆院議員が総務省の村上誠一郎 大臣に迫った。村上総務相は途中、声を詰まらせながらこう答弁した。

「今回の事件は本当に痛ましい事件だと思っております。ああいうことが起これば、なかなか正論も本音も言えなくなる。非常に私は民主主義の危機じゃないかなという気がしております。本当に竹内元県議のご逝去につきましては、謹んで哀悼の意を表します」

「インターネット上の誹謗中傷等の違法有害情報の流通は依然、深刻な状況で(中略)、こうした課題に対応するため昨年成立した『情報流通プラットフォーム対処法』は、大規模なプラットフォーム事業者に対し誹謗中傷等の権利侵害情報の『削除申請』について、一定期間内の応答義務を貸す等の対応の迅速化を求める内容となっております」

「表現の自由のもと主張は自由に行われるべきでありますけれども、その主張の是非に関わらず人を傷つけるような誹謗中傷は絶対に許されないと考えております」

村上総務相は「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」に触れながら、SNS上の誹謗中傷対策への決意を示した。

情プラ法は、「X(旧Twitter)」など大規模SNS事業者に、誹謗中傷など主に権利侵害情報への迅速な対応を義務づける法律。2024年5月に成立し、1年以内の施行としていた。施行期日は2025年5月と見られていたが、同年4月1日に施行することが同年3月11日の閣議で決まり、前倒しとなった。

もはやSNS上の誹謗中傷はひとの命にもかかわる重大なリスク。“SNSに潜む新たなリスク”に立ち向かうべく、国も本腰を入れて動き出した。

情プラ法でなにが変わるのか。被害者・加害者、双方の視点から深掘りしていく。

過去最多となった相談件数

「ネット上の誹謗中傷(嫌がらせ)の書き込みを削除してもらうにはどうすればいいのか」「書き込んだ相手をどうやって特定すればいいのか」……。

こうした相談を受け付けている総務省の委託事業「違法・有害情報相談センター」には、開設された2009(平成21)年以降、多くの悲痛な声が寄せられてきた。

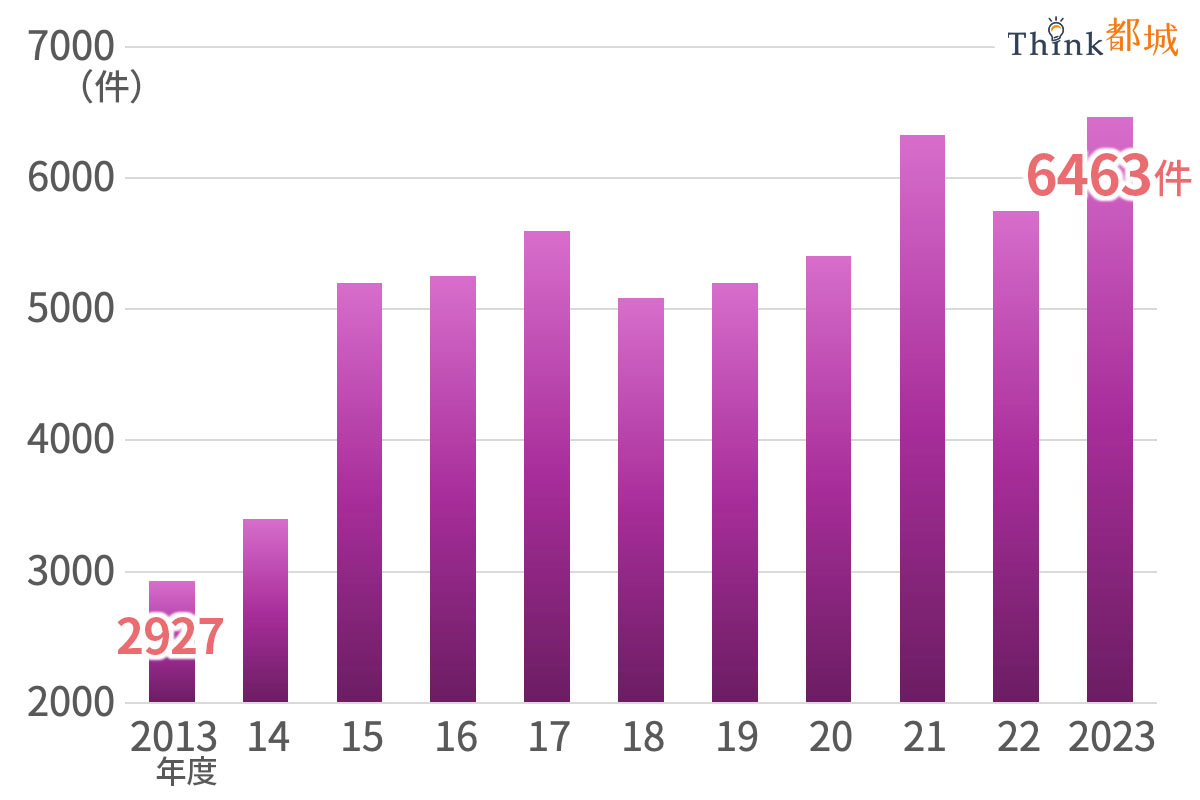

注:相談件数は、複数サイトに及んでいる案件について個別に回答する場合や、追加で回答する場合等も合算した数字

出所:違法・有害情報相談センター

2023(令和5)年度、同センターへの相談件数は全体で「6463件」。過去最多であり、10年前の2013(平成25)年度から約2.2倍の水準となっている。

相談内容は「相談者の名誉や会社の信用を貶めるような情報(複数回答)」、いわゆる誹謗中傷に関連するものが最も多く、相談件数全体の約6割に相当する「3780件」だった。「プライバシー侵害(同)」が含まれる相談は「3672件」と次いで多い。

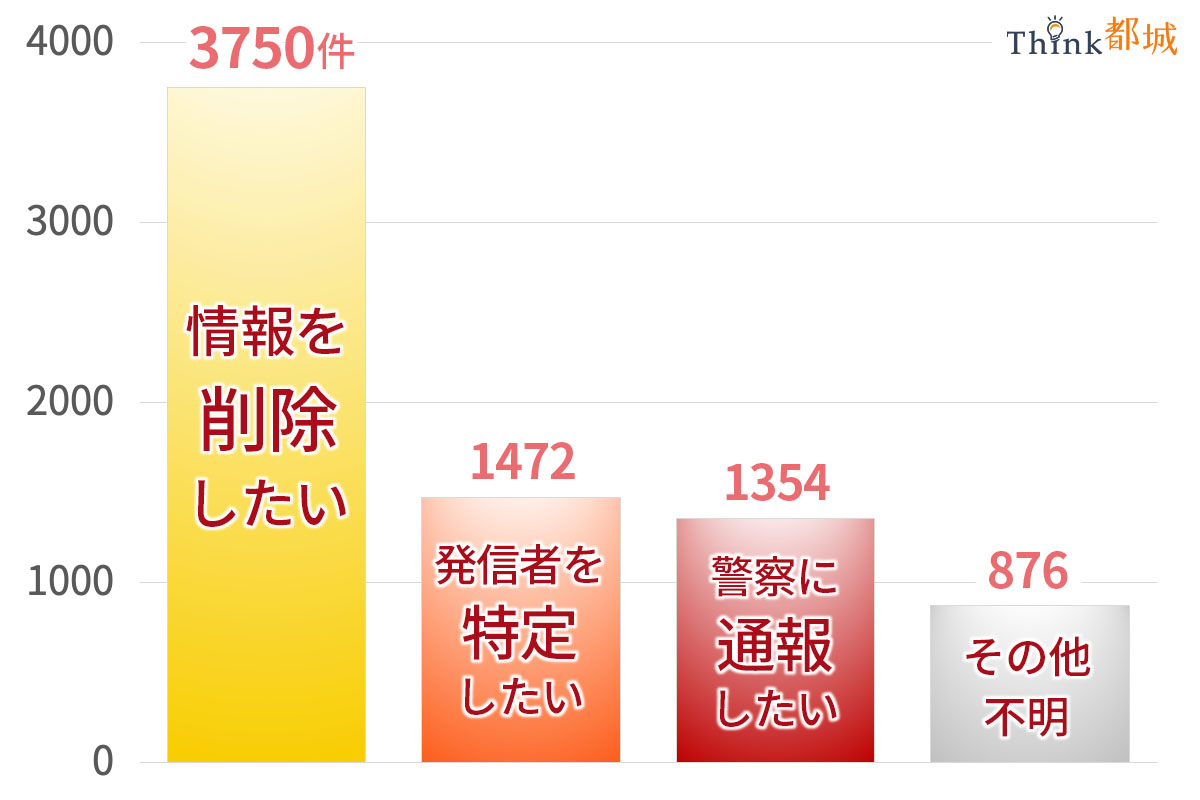

注:2023年度に「違法・有害情報相談センター」にあった相談、6463件の内訳。複数回答のため合計しても6463件にはならない

出所:違法・有害情報相談センター

また、相談者が望む対応としては「インターネット上の情報を削除したい(複数回答)」が最多で相談件数全体の約6割となる「3750件」。「発信者の特定方法を知りたい(同)」は「1472件」だった。

相談件数の過去数年間の推移を見ると、前年度比4%増だった2020年度に対して、翌21年度は同17%増と急増している。この頃は、フジテレビの番組に出演した女子プロレスラーがSNSでの中傷を苦に亡くなったことが社会問題へと発展した時期と重なる。

それから数年。竹内前県議の死亡について理由は明らかになっていないが、ネット上での誹謗中傷や批判などに悩んでいたことを周囲に吐露していたこともあり、自ら命を絶ったと見られている。

このような痛ましい事件があってはならない。被害を減らすには、権利を侵害された「非侵害者(被害者)」が最も望む「削除」の迅速化が急務。4月施行の情プラ法は、ここに効果があると期待されている。

「プロバイダ責任制限法」をアップデート

誹謗中傷やプライバシー侵害といったインターネット上における権利侵害について、事業者はどう対処すべきか。長年にわたって「プロバイダ責任制限法」が運用されてきた。ただし、SNS事業者などに権利侵害への対処を義務付ける法律ではない。

同法の名称にもあるように、あくまで事業者側の「損害賠償責任の制限」を明確とした法律。投稿を削除した場合、あるいは削除しなかった場合の事業者の責任を問わない(免責とする)ことに主眼が置かれた法律であり、直接的に削除などの対処を促す性質のものではない(以下の解説を参照)。

そのため、被害者からの削除要請に応じるか否かは、事業者の利用規約などにもとづく「自主的な判断」に委ねられていた。対応は各社まちまちであり、社内でも事案ごとにばらつきがあった。

その対処の多くは“ブラックボックス”化されており、被害者からは「曖昧」「不透明」との指摘も出ていた。そこで整備されたのが、情プラ法である。

同法は、従来のプロバイダ責任制限法に、新たな要素を盛り込み、名称を変更して再編したもの。「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」という正式名称にもあるように、「権利侵害の阻止や防止、対処」に主眼が置かれた改正法であり、被害者側からすれば大幅なアップデートとなる。

なにが「違法情報」に該当するのか

情プラ法において、上述した事業者の損害賠償責任の制限や発信者情報開示に関する基本的な枠組みは、プロバイダ責任制限法と変わらない。

違いは「対応の迅速化」と「運用の透明化」を目的とし、SNSや掲示板など「大規模特定電気通信役務提供者(大規模プラットフォーム)」に義務や罰則を課した点だ。

大規模プラットフォームは、「平均月間発信者数(平均月間アクティブユーザ数)」が1000万以上、または「平均月間延べ発信者数(平均月間投稿数)」が200万以上のサービス。Xに加え「Instagram」「Facebook」「YouTube」「TikTok」といった著名SNSや動画サイトなどが対象となる。

これらにおける「他人の権利を不当に侵害する情報(違法情報)」の送信(投稿)を防止、あるいは抑止するための様々な措置が講じられた。

被害者の観点から歓迎されるべきは、まず、大規模プラットフォームが対処すべき違法情報の定義がより明確になったことだろう。

情プラ法の26条では、投稿の削除・非表示、あるいは発信者(投稿者)のアカウント削除・停止といった「違法情報の送信防止措置」について、大規模プラットフォームに「基準の策定と公表」を義務付けている。つまり「削除基準」だ。

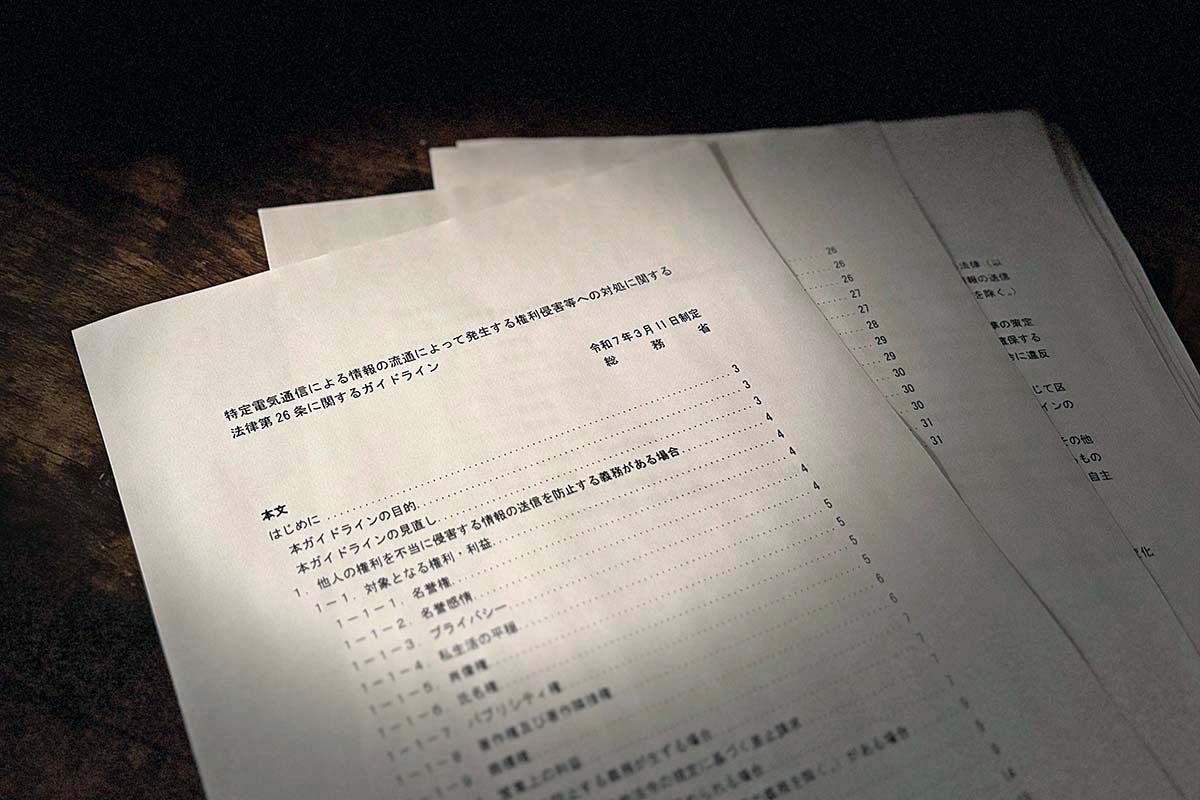

この削除基準に関して総務省は、違法情報とはなにかなどを示す 「26条に関するガイドライン」を新たに制定した。

「名誉毀損」「侮辱行為」「プライバシー侵害」といった誹謗中傷に関連する投稿から、前回記事「『SNS型投資・ロマンス詐欺』の脅威」でも紹介した肖像権を侵害する「偽広告」まで、例示は幅広い。

ただし、この法律は、削除自体を義務化していない。削除基準の策定・公表に加えて、削除をする際に「必ず公表済みの削除基準に則ること」を義務化しており、ガイドラインはその基準を示したに過ぎない。

一義的には大規模プラットフォーム事業者による恣意的な削除、つまり行き過ぎた削除やオーナーの暴走などを抑止し、表現の自由を保護するための義務化と言える。ガイドラインも「削除しても問題がない場合」を例示しているという体裁だ。

それでも、裏を返せば「義務ではないが対処すべき場合」とも読み取れる。事業者の経済活動や表現の自由に配慮しつつ、誹謗中傷や偽・誤情報の拡散に対する“自主的”な削除対応を促しているのだ。

3月11日、総務省は「情プラ法」の4月施行を前に、「情プラ法第26条に関するガイドライン」を制定し、公開した

大規模プラットフォームの義務

被害者からすれば、ガイドラインは、自分が誹謗中傷だと感じ、削除してもらいたいと思った投稿が違法情報に当たるのか否かを判断するための重要な指針でもある。

そして、情プラ法による進歩はここから。被害者救済につながるあらゆる義務が大規模プラットフォームに課せられた。

まず、大規模プラットフォームに該当する事業者は総務省に届出をした上で、被害者からの申出を受け付ける方法、つまり「通報窓口の公表」が義務付けられた。窓口はウェブ経由かつ、被害者に荷重な負担を課するものであってはならない。

さらに、被害者からの削除依頼などの申し出に対処するエキスパートとして、十分な知識経験を有する「侵害情報調査専門員の選任」も義務付けた。専門員はサービスごとに1人で、その氏名、生年月日、選任理由を総務大臣に届け出る必要もある。

被害者から削除依頼などの申し出があった際は、不当な「侵害があったかどうかの調査」を遅延なく行う必要がある。さらに、迅速な対応を促すため、申し出から「7日以内」になんらかの「対応状況を申出者に通知」しなければならない。通知の選択肢は以下だ。

(判断済みの場合)

・当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じた時=その旨

・当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかった時=その旨および理由

(調査継続中などの場合)

・調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととした時=その旨

・調査を専門員に行わせることとした時=その旨

・やむを得ない理由がある時=その旨および内容

被害者にとってこの義務化の影響は大きい。削除が保証されるものではないが、少なくとも大規模プラットフォームから無視されたり、長期にわたって放置されたりするようなことはなくなるはずだ。状況がわかれば、次の一手を考えることもできる。

ちなみに削除依頼の申し出は、被害者本人だけではなく、公的機関や見かねたひとが行うことも想定される。総務省は先に紹介したのとは別の「大規模プラットフォームの義務に関するガイドライン」で、この第三者からの削除申し出に対して「速やかに対応を行うことが望ましい」と明記した。

この一文は、事前に広く意見を求める「パブリックコメント」で反発もあった。ある大手事業者は「場合によってはかえって発信者の表現の自由に対する萎縮効果へ繋がりかねない」とし、削除を求めていたが、結局、「被害者を救済する観点から」という文言が付け加えられるかたちでガイドラインに残った。

大規模プラットフォームの義務はこれにとどまらない。

違反事業者に最大1億円の罰金も

投稿の削除やアカウント停止などの申し出がどのくらいあったのか、措置や通知はどうなされたのか、それを自社はどう評価しているのか……。

情プラ法は、大規模プラットフォームが投稿の削除やアカウントの停止などの申し出・申請にどう対処したのか、年1回、違法情報の防止措置について「運用・実施状況の公表」も義務付けている。公表すべき項目は多い。

これまで大手SNSはそういった情報をほとんど公開して来なかっただけに、価値のある初出の情報が2026年に出揃うだろう。“ブラックボックス”の中身が明らかになり、横並びで対応状況が比較できるようになれば、事業者へのプレッシャーも高まるはずだ。

さらに、大規模プラットフォームがこれらの各種義務を守らず、規定に違反した場合は、総務大臣が「是正勧告・命令」を下すことができ、命令に従わない事業者には最大1億円の罰金を科すなどの「罰則」も設けられた。

繰り返しになるが、情プラ法は大規模プラットフォームに対して投稿の削除自体を義務付けるものではない。しかし、被害者への対応や、その状況の公表を義務付けることは、誹謗中傷などに悩む被害者にとって大きな前進だ。

自身の権利を侵害するような誹謗中傷に遭ったら、まずは、そのSNSなどに直接、削除の申し出・申請をすべき。一昔前よりも良い対応になっていくだろう。

「手続きの方法がわからない」「どうしたらいいかわからない」というひとは、これまで同様、公的な機関に相談してみるのも手。総務省による違法・有害情報相談センターのほかにも、法務省による「人権相談」、セーファーインターネット協会による「誹謗中傷ホットライン」など、多面的なサポート体制が整っている。

誹謗中傷被害のサポート体制は充実している(警察庁のパンフレットより)

脅迫などを受けて身の危険を感じているのなら、躊躇せずに警察へ相談してほしい。

相次ぐ逮捕者、加害者にならないために

被害者が増えているということは加害者も増えているということ。ここからは視点を加害者側に変えて話を進めていく。

2024年11月、高知市内の中学校に通う男子生徒が逮捕された。容疑は、生徒が通う中学校の20代女性教諭の名誉毀損。同じ中学校の別の生徒と共謀し、女性を中傷する動画をSNSに投稿した。こうした事件があとを絶たない。

最近では、福島県郡山市に住む20代の女がSNSで知人の男性を誹謗中傷し、2025年2月に名誉毀損の疑いで逮捕された。3月には、掲示板サイトに40代女性を誹謗中傷する投稿を繰り返し、同じく女性の名誉を毀損した疑いで静岡市在住の20代の男が新潟県警に逮捕されている。女性と男はSNSを通じて知り合った。

こうした名誉毀損事件の被害内容は、二次被害につながるため詳らかになることはないが、逮捕されるということは相当に悪質だったと見られる。

だからと言って、高をくくってはならない。あなたの投稿が他人の名誉を毀損したなら、それは、民事の損害賠償請求の対象になり得るからだ。

SNSにおける誹謗中傷の加害者にならない、という観点でも、先に紹介した総務省の 「26条に関するガイドライン」が役立つ。同ガイドラインは最高裁判所民事判例集から丁寧に引用しながら、侵害の対象となる「他人の権利・利益」などを列挙している。

ネットに頻繁に投稿するひとであれば、一度は目を通しておくべき内容。冒頭にある「名誉権」「名誉感情」「プライバシー」の項目にはこう書かれている。

1-1-1.名誉権

人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価(すなわち、名誉)を低下させる行為は、名誉毀損となる(最判平成9年5月27日民集51巻5号2024頁参照)。そして、ある表現が人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものとされており(最判昭和31年7月20日民集10巻8号1059頁参照)、これはインターネット上のウェブサイトにおいても同様とされている(最判平成24年3月23日集民240号149頁参照)。

その上で、その「人」の社会的評価を低下させるものであるというためには、上述の基準に照らして、対象となる個人が同定されていることを要する。そして、特定人の氏名をそのまま表記していれば、対象となる個人が同定されているといえる。もっとも、特定人の氏名をそのまま表記していなくとも、他の事情を総合すれば、誰を示しているか推知され、対象となる個人が同定される場合もある。(中略)1-1-2.名誉感情

侮辱的な表現を含む表現行為について、文言それ自体の侮辱性の程度、根拠が示されていない単なる意見ないし感想、投稿に含まれている対象者を侮辱する文言の数、投稿数、投稿の経緯、表現の具体性・意味内容の明確性等を踏まえ、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合には、名誉感情侵害が成立する(最判平成22年4月13日民集64巻3号758頁参照)。1-1-3.プライバシー

①私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある情報であること、②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に、他者に開示されることを欲しないであろうと認められる情報であること、③一般の人に未だ知られていない情報で4 あることを満たせば、かかる情報はプライバシーとして保護される(東京地判昭和39年9月28日判タ164号184頁参照)。

そして、このようなプライバシーに属する情報を公開されない法的利益と当該情報を公表する理由とを比較衡量した結果、前者が後者に優越する場合に限り、プライバシー侵害が成立する(最判令和4年6月24日民集 76巻5号1170頁参照)。

「開示制度」の簡略化で申立急増

情プラ法では「発信者への通知」も大規模プラットフォームの義務として課している。被害者からの申し出を受けて投稿などを削除した際、例外を除き、その旨や理由を投稿者にも通知しなければならないと定めた。

「通知の方法がない」「直接連絡ができない」という場合は、例えば削除された投稿があった箇所に「この投稿は違法情報の送信防止措置にもとづき削除されました」などと表示し、投稿者が知り得る状態にしなければならない。

実際に、削除された通知が来て初めて、自分の投稿が他人の権利を侵害するものだと気づくこともある。その時点で我が身を振り返り、改めるべきだ。

だが、これは「終わりの始まり」である可能性もある。単なる削除では済まず、被害者は「発信者情報の開示」という次のフェーズに進んでいるかもしれない。あるいは警察の捜査も始まっており、逮捕に向けた予兆なのかもしれない。

被害者にとって、削除などの送信防止措置と、発信者情報の開示は、別の手順。名誉などの毀損が続かないよう措置を講じる一方、生じた毀損について損害賠償を求めたいと考えるひともいる。

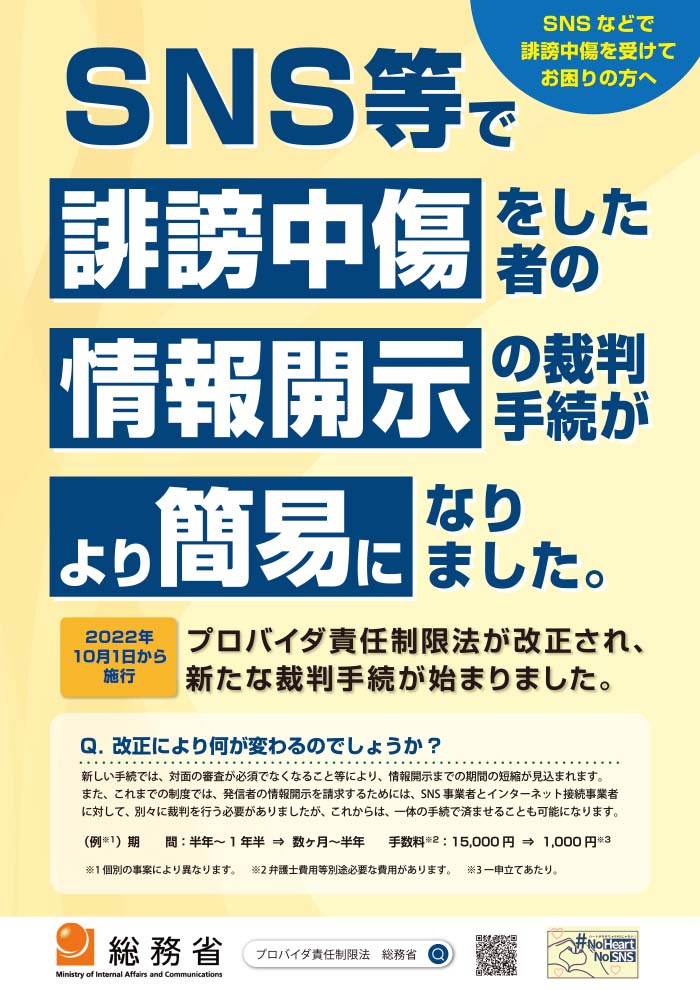

簡略化をアピールする総務省のパンフレット

そうした被害者が円滑・簡便に発信者情報の開示を請求できるよう、情プラ法の前身であるプロバイダ責任制限法が2022(令和4)年に改正・施行され、簡略化された。

従前から同法はプロバイダなどへの発信者情報開示制度も定めていた。だが、投稿されたSNSなどの事業者と、投稿者がインターネット接続に利用したプロバイダに対し、別々に開示請求の裁判を行う必要があり、手続きが煩雑かつ時間も費用もかかるとして改善が望まれていた。

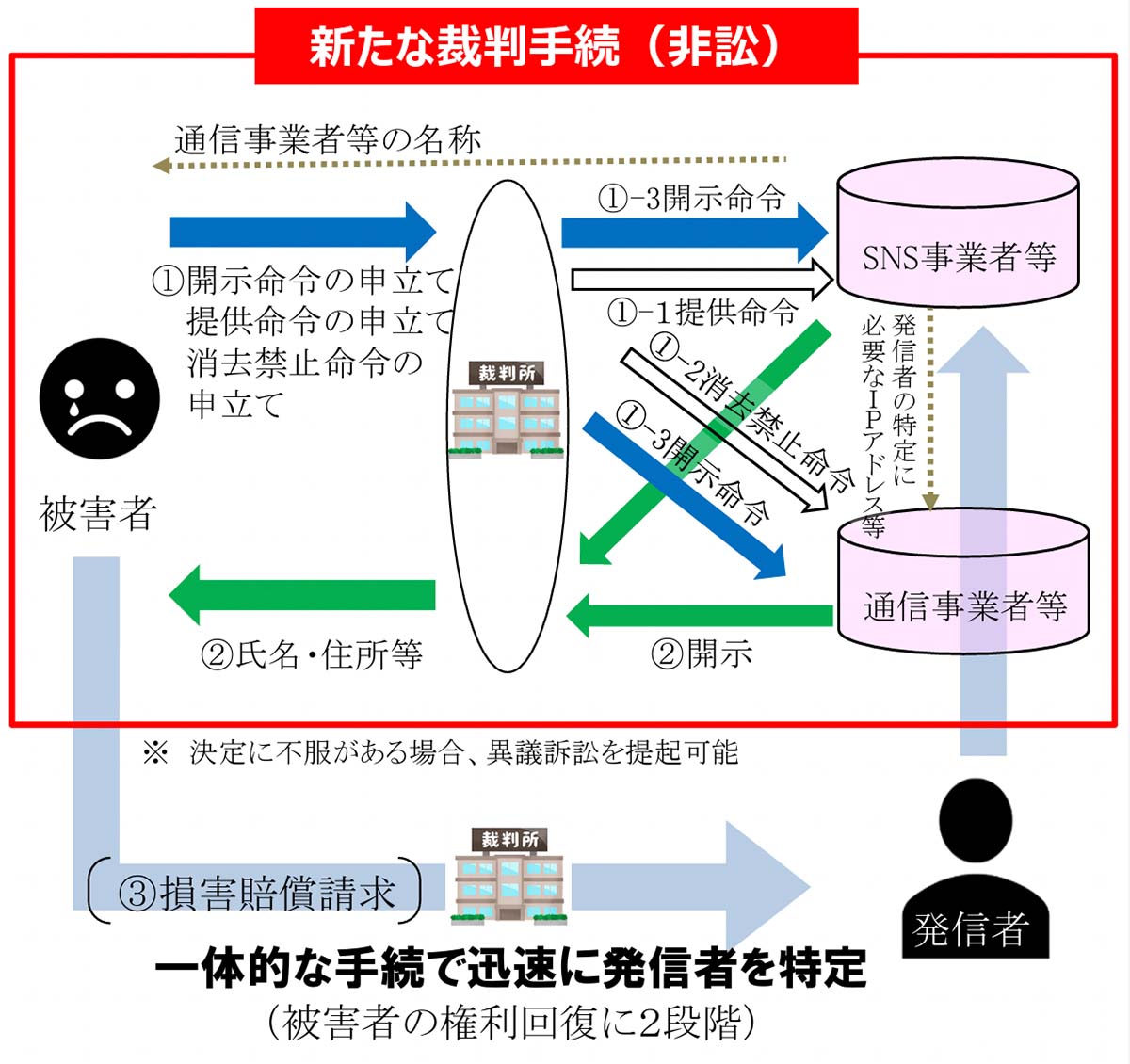

そこで22年の改正法では、SNSとプロバイダへの開示請求を一つの手続きで行うことを可能とする「新たな裁判手続(非訟手続)」を創設。それまで「半年〜1年半」かかっていた期間は「数カ月〜半年」に、弁護士費用を除いて「1万5000円」かかっていた手数料は「1000円」に縮小された。

その効果は絶大。毎日新聞の報道によると、2024年上半期、開示制度の簡略化を利用した裁判所への申立件数は前年同期比で約2倍近い2979件だった。SNS事業者の所在地の裁判所に請求する必要があるため、2023年の申立の約95%が東京地裁に集中していたという。

複数の裁判手続きをワンストップで行えるようにした(総務省の資料より)

誹謗中傷行為のツケ

開示請求の申立が裁判所になされ、受理されると、権利侵害があったと見られる投稿者に「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く。

「同意しない」と回答したり、無視をしたりしても、手続きは進み「発信者情報開示のお知らせ」が届くこともある。投稿者の氏名や住所などの個人情報が、請求者に開示されたことを知らせる書類だ。

その場合、ある日突然、弁護士から損害賠償請求を求める旨の内容証明郵便が届くかもしれない。あるいは、裁判所から提訴された旨の訴状が届くこともある。そして、警察から「名誉毀損や侮辱などの嫌疑で事情を聴きたい」と連絡が来ることも……。

発信者情報の開示請求は、被害者や被害者の代理人によるものとは限らない。警察が刑事訴追手続きを進めるため、逮捕に向けて行っている可能性もあるのだ。

どう事態が展開するのかは、時間が経たないとわからない。最悪、逮捕に至るかもしれないと怯えながら暮らすのは、苦しいだろう。

たかが個人の意見と侮り、一時の感情にまかせて投稿したその一言が、他人の人生を、そして投稿者の人生までもを狂わせることもある。

その誹謗中傷行為のツケは必ず回ってくる――。そう肝に命じておくべきだ。