記念イベントに想定の2倍以上

その日は1週間くらい前から雪予報が出ていたが、門出を祝うように快晴となった。

2025年2月9日、「都城志布志道路」の全線開通を記念した「ウォーキング大会」に約3200人が参加した

2025(令和7)年2月9日、「都城志布志道路」の全線開通を記念した「ウォーキング大会」が開催され、まだクルマが通らぬ真新しい道路を約3200人が歩いた。想定していた1500人を2倍以上も上回る人出だった。

「当日は晴れましたが、めちゃくちゃ寒い日で……。それでも思いのほか楽しみにされていた方が多く、朝8時30分の受付開始時間を20分ほど早めたほどです」。大会を主催した都城市 都市計画課 地域高規格道路推進担当の出水智子副課長はそう話す。

当日は池田宜永市長もウォーキング大会に参加した

事前に広報した駐車場は300台分。念の為、計700台分を確保していたが、それも満車となり「ひやひやした」(同)。用意していた記念品のオリジナルタオルは品切れとなり、「後日でもいいから売ってほしい」と懇願するひとも。だが大きな混乱はなく、1.5kmを往復する大会は無事に終わった。

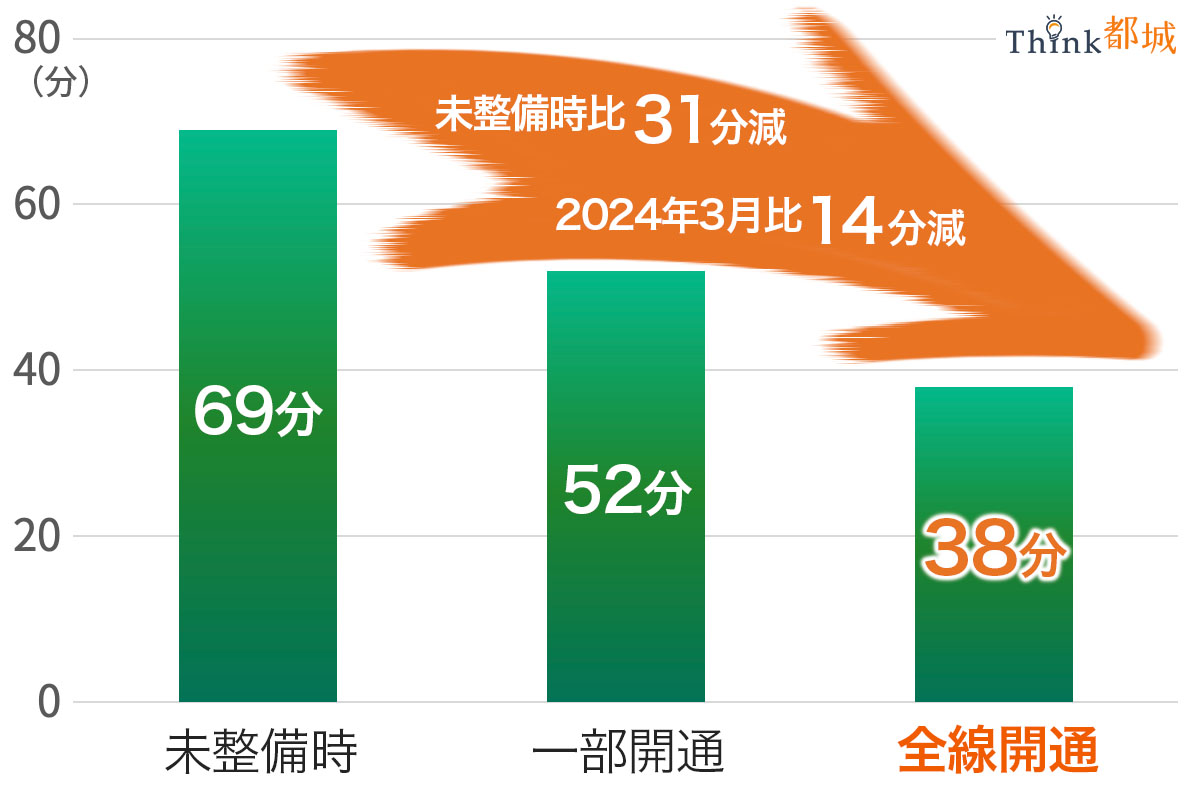

6日後の2月15日、北側の起点区間「都城インターチェンジ(IC)〜乙房IC」の5.7キロメートル(km)が、翌3月23日には南側の終点区間「志布志IC~志布志港」の3.2kmが開通。都城ICから志布志港まで一直線で結ぶ“背骨”が完成し、都城ICと志布志港のあいだの所要時間は整備前の「約69分」から「約38分」へと大幅に短縮された。

2025年2月15日、都城IC〜乙房ICが開通。式典も行われた

1994(平成6)年の計画路線指定から約30 年もの年月を経てたどり着いた全線開通。ウォーキング大会はその喜びと期待の大きさを象徴していた。

高い「費用便益比」、おトクな道路

都城市、曽於市、志布志市を縦断する都城志布志道路(都城市のパンフレットから)

都城志布志道路は国土交通省(国交省)が指定する「地域高規格道路」の一つ。九州縦貫自動車道や東九州自動車道などの「高規格“幹線”道路」を補完する。

「都城IC〜五十町IC」の約13kmを国交省が、「五十町IC~宮崎・鹿児島県境」の約9kmを宮崎県が、「県境〜志布志港」の約22kmを鹿児島県が担当し、整備が進められてきた。

「畜産や焼酎などの産業が発達した都城市は内陸部なので海とつながりたい。志布志市の港も『産直港湾』として開発が進んでいるので産地とつながったのは大きい」と出水副課長。住民の利便性向上に加え、物流や救急医療など多分野での効果が注目されている。

しかし、都城志布志道路の魅力を一言で言い表すのは難しい。“メリットのかたまり”とも言うべき都城志布志道路には、利点がいくつも内包されているからだ。

その“利”がいかに大きいか。聞き慣れない「B/C」という指標が物語っている。

B/Cとは「Benefit-Cost Ratio」の略で、日本語にすると「費用便益比」。要するに、かけた費用に対しどれほど“得をするか”を数値で表す指標だ。道路など莫大な資本を投下する公共事業の採算指標として用いられている。

「国交省でもどこでも、とにかく『都城志布志道路はB/Cが高い』ってよく言われます」――。都城市の池田宜永(たかひさ)市長がそう話すように、都城志布志道路のB/Cの値(B/C値)は確かに高い。

例えば「乙房IC~五十町IC(約7.7㎞)」のB/C値は2009(平成21)年度の評価で「1.9」。これは、かけたお金の約2倍の便益が社会にもたらされることを意味する。

B/C「2.6」を記録した「都城IC〜乙房IC」

複数の整備区間で段階的に進められる長大プロジェクトでは区間ごとの評価が一般的だ。事業の進捗や経済環境等の変化に伴って「再評価」が実施されることも多い。

都城志布志道路もそれぞれの区間ごとにB/C値が算定され、事業実施や継続の判断材料にされてきた。国交省が管轄する都城側の一部区間について、九州地方整備局による厳格な評価がなされたB/C値をまとめたものが以下の表だ。

| 区間 | 評価年度 (基準年) |

費用 (億円) |

便益 (億円) |

B/C値 |

|---|---|---|---|---|

| 乙房IC~五十町IC (延長約7.7㎞) |

2009 (平成21) 年度 | 229 | 439 | 1.9 |

| 都城IC〜乙房IC (延長約5.7km) |

2011 (平成23) 年度 | 117 | 250 | 2.1 |

| 同上 | 2014 (平成26) 年度 | 130 | 343 | 2.6 |

| 同上 | 2020 (令和2) 年度 | 256 | 489 | 1.9 |

| 同上 | 2021 (令和3) 年度 | 358 | 508 | 1.4 |

一般に、B/C 値が 「1.0以上」の道路事業は社会的便益が費用を上回るため、事業化の妥当性があると判断される。つまり予算がつきやすい。中でも「1.5以上」は非常に高い費用対効果があるため、優先整備対象とされるケースが多い。

そうした中、都城志布志道路は「1」を優に超えるハイスコアを叩き出した。全線の中でも比較的都市部を通る国交省管轄の事業区間「都城IC〜乙房IC (約5.7km)」は2014(平成26)年度、「2.6」という全国屈指のB/C値を記録した。

都城ICや国道10号からつながった都城志布志道路の起点

B/Cは渋滞が多い都市部で高くなる傾向にあるなか、地方の高規格道路で「2.6」というのは異例の水準。九州のほかの道路と比べても突出している。

B/Cは再評価が重ねられるごとに低下する傾向にある。多くの道路事業で当初予算より費用が膨らむからだ。2023(令和5)年度の道路予算を対象とした国交省の調査によると、調査対象341事業のうち237事業(約70%)について事業費が増え、その金額は新規事業採択時と比べて40%ほど増加していた。

都城志布志道路「都城IC〜乙房IC 」区間のB/C値も、2020(令和2)年度の調査で「1.9」、翌年度で「1.4」へと下がっている。後者では用地買収が完了した未整備区間が軟弱地盤と判明。盛土部の地盤改良などで、2020年の評価時に約256億円だった事業費は約40%増の約358億円へと増大した。ただ、便益も伸びたため、収益性を十分維持できた。

国交省の調査で事業費が増加した237事業について、再評価時にB/C値が「1.6」以上だったのは全体の33%にとどまる。再評価時に「1.9」や「2.6」を記録した都城志布志道路はその中でも上位クラスに位置づけられる「高効率道路」と言えよう。

なぜ投資効果が抜群なのだろうか。B/Cの算定に加味されない要素も含め、都城志布志道路が地域にもたらす「5つの利」を深掘りしていく。

「時間短縮の利」と「産業振興の利」

まずは「時間短縮の利」。前述のように、都城ICから志布志港までの所要時間は、整備前に比べて「31分」も短縮され、38分となった。

出所:国土交通省 九州地方整備局

注:「一部開通」は2024年3月末時点

特に2025年2月に開通した都城側の起点「都城IC〜乙房IC」と志布志側の終点区間が大きな効果をもたらしている。同区間の距離は計8.9kmと全体(約44km)の「約20%」。対して全体の時間短縮(31分)のうち同区間の効果(14分)は「約44%」も占める。

九州縦貫自動車道と都城ICで直結し、都城ICから志布志港まで約半分の時間で行けるようになった。この短縮がこのあとの「利」をつかさどるベースとなる。

都城市 都市計画課 地域高規格道路推進担当の出水智子副課長

最も期待されているのが畜産を中心とする「産業振興の利」。前出の出水副課長はこう話す。

「宮崎・鹿児島は一大食料基地。志布志港から入ってくる飼料が畜産業の基盤を支えていますが、それが効率良く届くようになる。さらに、物流業の効率化にも寄与するので、都城市が流通のハブ的な役割を担っていくと期待しています」

都城市は言わずと知れた畜産王国。2023年の「市町村別農業産出額(推計)」で過去最高の約981億円を記録し、5年連続日本一になった。農業産出額のうち86%を占める「畜産」全体と、品目別の肉用牛・豚の産出額も日本一だ。

一方、九州唯一の「国際バルク戦略港湾」に指定されている志布志港は、九州最大の飼料ターミナルでもある。

九州唯一の「国際バルク戦略港湾」に指定されている志布志港(志布志港湾事務所のWebサイトから)

2024(令和6)年、志布志港の「飼料用とうもろこし」の輸入額は約619億円で、茨城県・鹿島港に次いで7年連続全国2位だった。

長崎税関の最新資料によると、志布志港の2024年の輸入額は約1953億円。主要輸入品目のトップ「穀物及び同調製品」は輸入全体の41.7%で、そのおよそ4分の3を飼料用とうもろこしが占める。輸入品目の2位は「動物性飼料」で29.7%。これら70%超の大半が畜産向け配合飼料として、南九州全域に出荷されている。

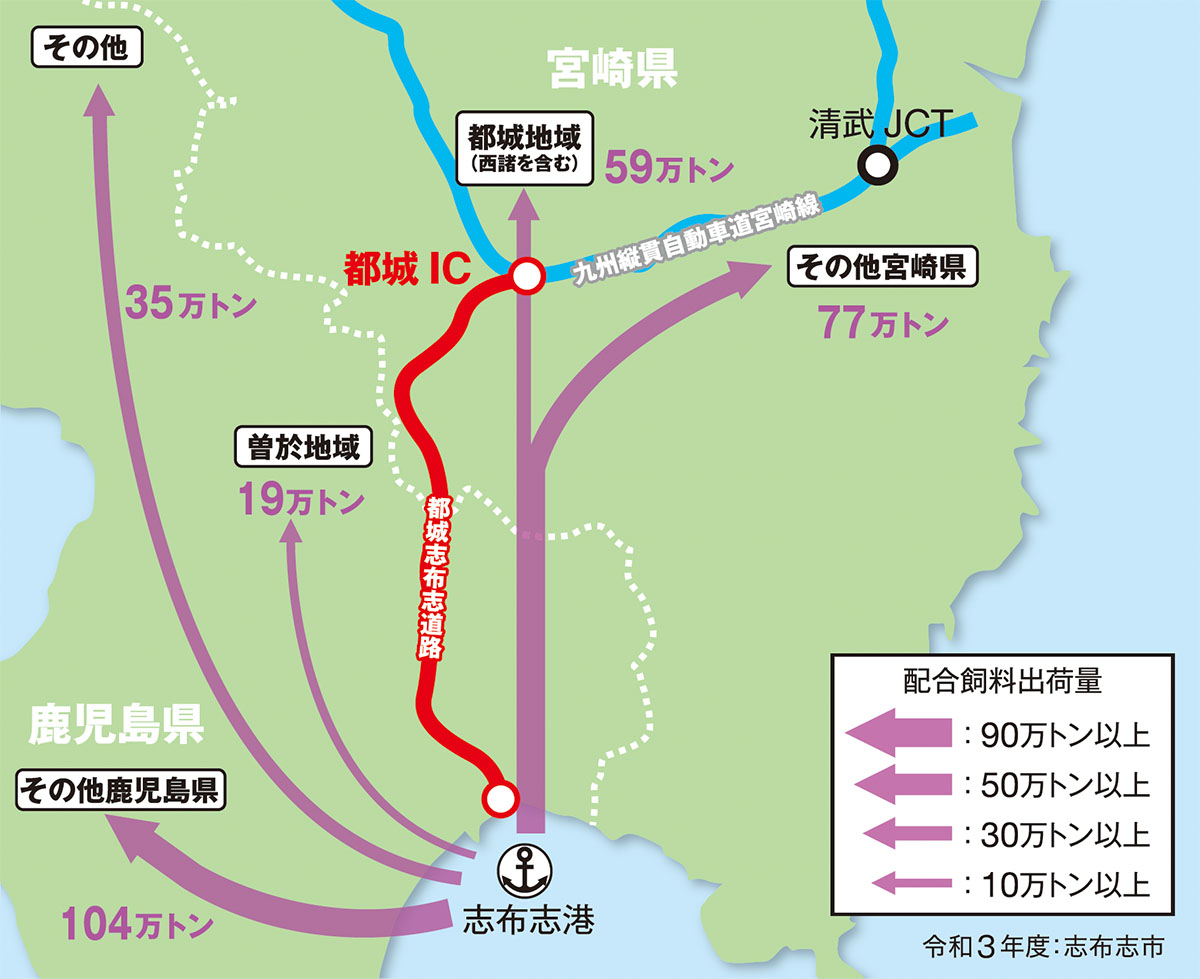

その量年間約300万トン(t)。この5割以上の輸送効率化に都城志布志道路が貢献する。

「モーダルシフト」「企業誘致」も加速

志布志港から輸送される配合飼料の5割以上が都城志布志道路を経由する(都城市のパンフレットから)

都城市の資料によると、志布志港から出荷される配合飼料のうち59万tが都城地域に、77万tが都城志布志道路経由でその他の宮崎県に運ばれており、曽於地域も併せると合計155万tもの輸送に都城志布志道路が役立つという。

逆もしかり。今後、“畜産王国”から出荷される食肉や加工品の「モーダルシフト」が進むと予想されている。都城志布志道路の全線開通で、志布志港からの輸出・移出が増えていくことになるだろう。

温室効果ガス(GHG)削減の圧力や人手不足、新法施行で荷主責任が重くなる「2026年問題」……。あらゆる逆風にさらされる物流業、あるいは物流を伴う製造業にとっても、都城志布志道路は大きな後ろ盾となる。

実際に、都城志布志道路は都城市の工業団地への企業誘致も活性化させている。

出所:都城市 企業立地課

注:立地件数、新規雇用者数のいずれも2011年度からの累計

詳細は本テーマ「都城志布志道路の深層」の後続記事に譲るが、2011〜2024年度、都城市に184件の企業立地があり、4926人の新規雇用を創出した。うち約8割が地元雇用。交通の要衝として価値が上がったことが背景にある。

食を始めとする地域産業に効率化・活性化をもたらす都城志布志道路。人口減少にともなう趨勢的な縮小や人手不足が大きな課題となっているなか、物流インフラの強化はてきめんに効いてくるはずだ。

一方で、産業に人材を“供給”する側の地域住民のメリットも相当に大きい。

渋滞緩和、買い物…「生活向上の利」

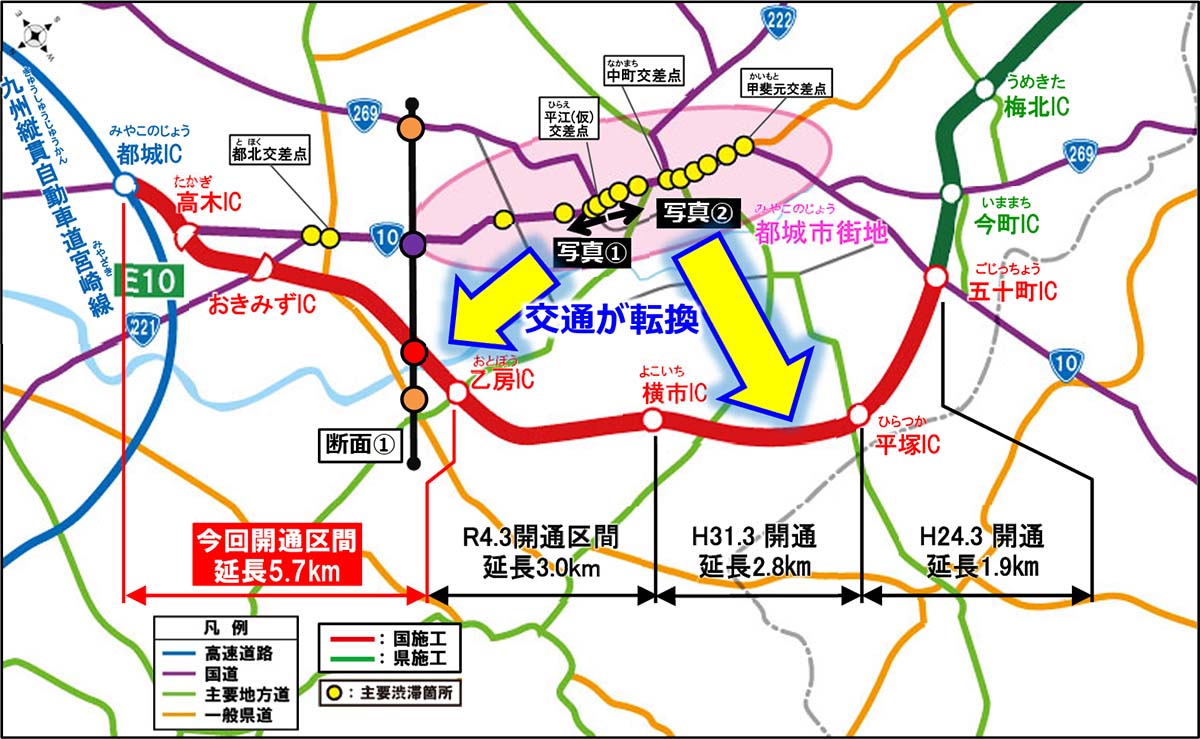

都城市を南北に貫く幹線、国道10号。「中町交差点」付近など中心市街地にかかる区間では慢性的な渋滞が発生し、市民の足を遅らせていた。都城志布志道路はこれを緩和する。

国交省は2024年11月、資料の中で都城志布志道路の全線開通により「国道10号の交通量が2割減少する」との予測を出していた(国交省の資料から)

国交省は資料で、都城志布志道路への分散効果で混雑が解消される“推計”を出していた。1日3万台あった国道10号の交通量が全面開通で約2割減の1万7200台に減るというもの。その予測は2025年2月の「都城IC〜乙房IC」の開通で現実となる。

「全線開通前と後で、国道10号の交通量が目に見えて減りました。明らかにすいて、大型車も減ったので運転がしやすくなった。トラックと通勤のクルマが分かれるのはこんなに便利なんだなと私自身、肌で感じています」と出水副課長。彼女も道路の恩恵を受けている“市民”の一人だ。

ほかの市民もそろって渋滞緩和の効果を口にしていた。「都城市はクルマ社会。だからこそ、ありがたい」と。

国交省によると、公共交通の「徒歩圏人口カバー率」は全国平均で55%、人口約30万人規模の都市で40%。対して、都城市はわずか9.1%。どこへ出かけるのもクルマと一緒であり、新たな道路が日常生活に与える影響は大きい。

移動がラクに、便利になる都城志布志道路。それは沿線住民に共通する恩恵であり、地域間移動も活性化させている。

広大な敷地を誇る「スーパーセンターニシムタ 五十市店」。左手にも同規模の駐車場と店舗が広がる

食品から日用品、園芸、カー用品、ガソリンまで、なんでも揃う巨大なショッピングモール「スーパーセンターニシムタ 五十市店」。店舗面積はサッカーコート約2.3個分の1万6371平方メートル(㎡)もあり、圧巻の規模だ。

テーマパークを彷彿とさせる巨大駐車場には宮崎ナンバーに加え、鹿児島ナンバーのクルマもずらりと並んでいた。「ニシムタ志布志店に行っていた曽於市などのひとたちが都城志布志道路の開通で五十市店にも行くようになったそうです」(出水副課長)。

ニシムタ五十市店は、都城志布志道路の「平塚IC」から1km未満、クルマで1〜2分の好立地。都城志布志道路の部分開通で鹿児島県の人々を吸い寄せた。「乙房IC」より先がつながってからは都城市北部からも訪れやすくなり、より広域からお客を集めている。

高まる「医療の道」の価値

地域間移動の活性化は、医療にも及ぶ。

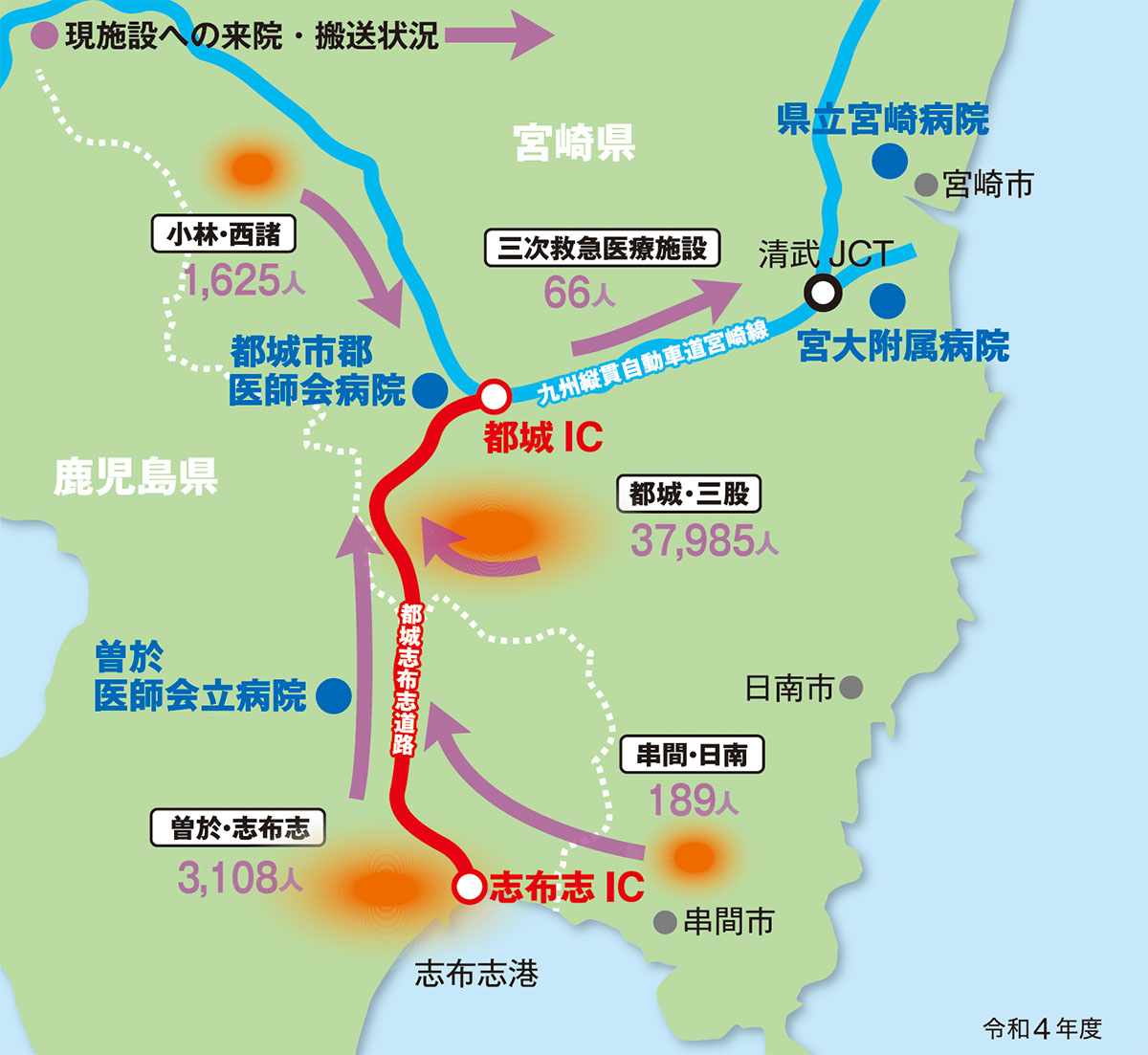

2015(平成27)年4月、都城市と鹿児島県曽於市・志布志市から成る都城圏域の医療体制に大きな変化があった。都城夜間急病センターなどを併設する「都城市郡医師会病院」が「都城IC」「おきみずIC」の至近距離に移転し、装い新たに開院した。

もともと市の南部に位置していた医師会病院は、市北部・西部から30分以上の時間がかかる場所にあった。これを市中央部で、かつ都城志布志道路、国道10号、国道221号といった幹線から近い場所に移転することで、広域からのアクセスを向上させた。

市によると、移転前は人口の「28%」が救急搬送に20分以上かかるエリアに居住していたが、これを「8%」に減少させる効果などを見込み、移転を決めたという。

市は約71億円の総事業費をかけ、広域救急医療拠点として医師会病院、救急医療センター、健康サービスセンターの3施設を一体的に整備。都城志布志道路の開通により、都城市民のみならず、曽於市・志布志市など周辺地域からの来院も増えている。

「都城市郡医師会病院」には曽於・志布志からの来院・搬送も増えている(都城市のパンフレットから)

「都城北諸県医療圏(都城市,北諸県郡三股町)のほかに、隣県の曽於・志布志医療圏からも多くの患者が来院し、当院が医療サービスの拠点となっています」「都城志布志道路の開通により、救急搬送時に迅速に移送できるだけでなく、ドクターカー運用の効率化や通院がしやすくなるなど、救命率の向上や早期加療による重症化防止に期待しています」(国交省資料内の「都城市郡医師会病院ヒアリング」より)。

生活圏をともにする都城市、三股町、曽於市、志布志市は「都城広域定住自立圏」として4市町の連携・集約・ネットワーク構築に取り組んでいる。医師会病院移転と都城志布志道路の全線開通は、同自立圏の医療機能を大幅に強化した。

医師会病院では2025年6月、心疾患などの高度な治療を行う「心臓・脳血管・透析センター」の運用も開始。現在も手術室やICUなどの増床工事が進んでいる。都城志布志道路の「医療の道」としての価値は高まるばかりだ。

「防災の利」と「ブランド価値の利」

災害時における「防災の利」も重要なメリットとして忘れてはならない。全線開通によって災害時の「リダンダンシー(冗長性・余剰)」を確保した。

都城志布志道路と平行して走る国道10号は近年、豪雨時に道路が冠水し、通行止めが生じている。市内で床下浸水63件などの被害を出した2019(令和元)年6〜7月の大雨時は、複数箇所で通行止めとなり、国道10号が分断された。

都城志布志道路の「都城IC〜乙房IC」区間。冠水箇所を回避できる

盛り土で高い場所を走る都城志布志道路が冠水することはほぼ考えられない。迂回可能な代替ルートが出来たことは地域に大きな安心感を与える。

広域防災の観点でも有益だ。南海トラフ巨大地震発生時、宮崎県は沿岸部を中心に死者数最大1.5万人などの甚大な被害が想定されている。震災発生時、内陸部にある都城市は「後方支援拠点」として医療救護や復旧支援の要となる。

2025年4月に供用開始となった「霧島酒造スポーツランド都城」や「『道の駅』都城NiQLL(ニクル)」などの施設が支援の中継基地となるが、それらへのスムーズな搬入・搬出経路として都城志布志道路が期待されている。

沿岸部の国道・県道は津波などの災害の被害が懸念されるが、内陸を貫く都城志布志道路はそうした心配は少ない。津波被害が想定される志布志市沿岸部へ物資や救援隊を送り、復旧・復興時は志布志港から入る物資などを「内陸回廊」を経由して宮崎市沿岸部などへ送ることが可能だ。

もしもの時の「命綱」。ほかにも、産業、地域、医療とあらゆるモノ・コトを“つなぐ”都城志布志道路は、結果として都城圏域の「ブランド価値」も向上させていくだろう。

安心・安全なまちであることは、移住・定住につながる重要な要素。都城市では全国トップクラスの「移住応援給付金」が奏功し、2023年度は「13年ぶりの人口増」に沸いた。

給付金ばかりに目が向くが、移住増の背景には「医療」「子育て支援」などの要素もある。そうした要素を都城志布志道路が補強することで、「住みやすいまち」「住んで安心なまち」としての価値がさらに高まる。

志布志港、観光のゲートウェイへ

住環境だけではない。都城志布志道路によって「観光地」としてのブランド価値が高まることも地元産業界は期待している。

今のところ、インバウンドの増加など目立った観光需要の増加は確認されていないものの、地元メディアは「全線開通で志布志市の国民宿舎・レストランの来客数が前年比1.4倍に増加」といった小さな変化を報じており、少しずつ情勢は変わりつつある。

なにより、全線開通を機に観光需要を喚起する「機運」や「モチベーション」が高まっている。

志布志港と大阪港を毎日、「さんふらわあ さつま/きりしま」がつないでいる(D-Cat / PIXTA)

志布志港は物流だけのターミナルではない。大阪港と結ぶフェリー「さんふらわあ」が毎日、定期運行し、ツーリング客などを運んでいる。2022(令和4)年には10年ぶりにクルーズ船「にっぽん丸」が志布志港へ寄港。地元で報道されるなど注目を集めた。

こうした、観光客のターミナルとして志布志港を進化させようという動きもある。鹿児島県は2025年3月、「志布志港長期構想」を策定。この中で以下のように言及した。

国内外の観光需要の回復に伴い、混雑等による地域住民の生活への影響や旅行者の満足度低下が懸念(オーバーツーリズム)されている。今後、鹿児島港以外の港湾にもクルーズ寄港を可能とする等、観光客の分散を図る必要がある。

近年の国内外に就航するクルーズ船に対し,若浜地区にある旅客船ふ頭では水深が-7.5mであることから,2~3万GT級以上の大型クルーズ船の接岸が困難な状況。今後、志布志港にクルーズ需要を取り込むためには、大型クルーズ船の寄港に向けた対応が課題。また、ハード整備に合わせて、ソフト面も含めた受け入れ環境の整備に努める必要がある。

これに先立つ2024年4月、鹿児島県は「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」を策定。「クルーズ船の長期的かつ安定的な寄港を実現するための官民連携によるクルーズ拠点の形成」を掲げた。今後、国内需要だけではなく、インバウンドも喚起する増強策が志布志港で実施される可能性は高い。

志布志港が観光の“ゲートウェイ”として進化すれば、都城志布志道路は「物流と産業」だけでなく、「交流と観光」の回路としても重要な役割を担うことになる。道路整備の域を超えた「地域ブランディング戦略」の中核になっていくだろう。

複合的で多面的なメリットをもたらす都城志布志道路。今後はさらなるアクセスの進化も期待されている。

都城市・曽於市・志布志市は、南北を貫く東九州自動車道と都城志布志道路を接続する「都城末吉道路(仮称)」「曽於志布志道路(仮称)」の建設を目指す。4つの道路がつながった様が「8の字」「∞(無限大)」に見えることから、「地域力無限大∞」というキャッチフレーズとロゴを作成。新道路の建設を後押しする。

実現すれば「5つの利」はさらに強大となり地域を潤す。都城志布志道路はそんな「夢」をも地域にもたらしている。

都城志布志道路は、ただの道路ではない。産業、物流、生活、防災、観光、あらゆるものをつなぐ道であり、地域と未来を“期待”でつなぐ存在でもある。地域の可能性を解き放つ「未来へのレール」――。それが都城志布志道路の“本当の”魅力なのかもしれない。