明道小学校の「壁画アート」をデザイン

明道小学校の壁画に描かれているアート作品

国道10号線を挟んで都城市役所の真向かいにある市立明道小学校。その南側の壁に、にぎやかでポップ、それでいてどこか懐かしさを感じさせてくれる「壁画アート」が大きく描かれている。2022(令和4)年に同校の150周年を記念して制作されたものだ。

壁面アート制作時の様子(提供:ステレオテニスさん)

よく見ると、中央で大きな2本の手が握手をしている。“左手”側いっぱいに子どもたちの手形が押してある一方で、“右手”側は空いている。次世代の子どもたちによって押される日を、今か今かと待っているようだ。

この壁画アートのデザインを手がけたのは、明道小学校の卒業生でもあるアートディレクターのステレオテニスさん。1980年代のノスタルジックなテイストを取り入れたグラフィックデザインで注目を集め、「電気グルーヴ」など多くの有名ミュージシャンや著名企業とのコラボレーション、空間プロデュース、独自のイベント企画など、幅広い分野で活躍している。

アートディレクターのステレオテニスさん。明道小学校の卒業生でもある

そんな彼女は今、東京と都城で2拠点活動を送りながら、イベントやクリエイターなどの“プロデュース”に勤しむ。

第一線での活躍で得た知見やノウハウを商店やイベント、クリエイターなどにフィードバック。都城のまちやひとを活性化させている彼女の稀有な活動と思想を追った。

ステレオテニスさんがデザインしたジャケット

図書館でトークイベントを開催

東京で活躍するステレオテニスさんが地元での活動にも力を入れるようになったきっかけは、都城市立図書館のリニューアルだった。

「2018年に祖母の四十九日で帰省した際、大きな図書館が近所に建設中で、その次に帰省した際に完成した施設を見たら、そのあまりの大きさと立派さに驚いてしまって。都城には有名なアーティストの方もいらっしゃって個別では活動しているものの、広く開かれた知的欲求を満たしてくれるような場所がないように以前から感じていたので、文化発信拠点として図書館には大きな可能性があるんじゃないかなと思ったんです」

以前から、都城や宮崎、鹿児島でどんな人たちが活躍しているのかを知りたいと、 直接会いに行ってインタビューをするフィールドワークをしていたこともあって、それを元にした企画を図書館へと持ち込んだ。

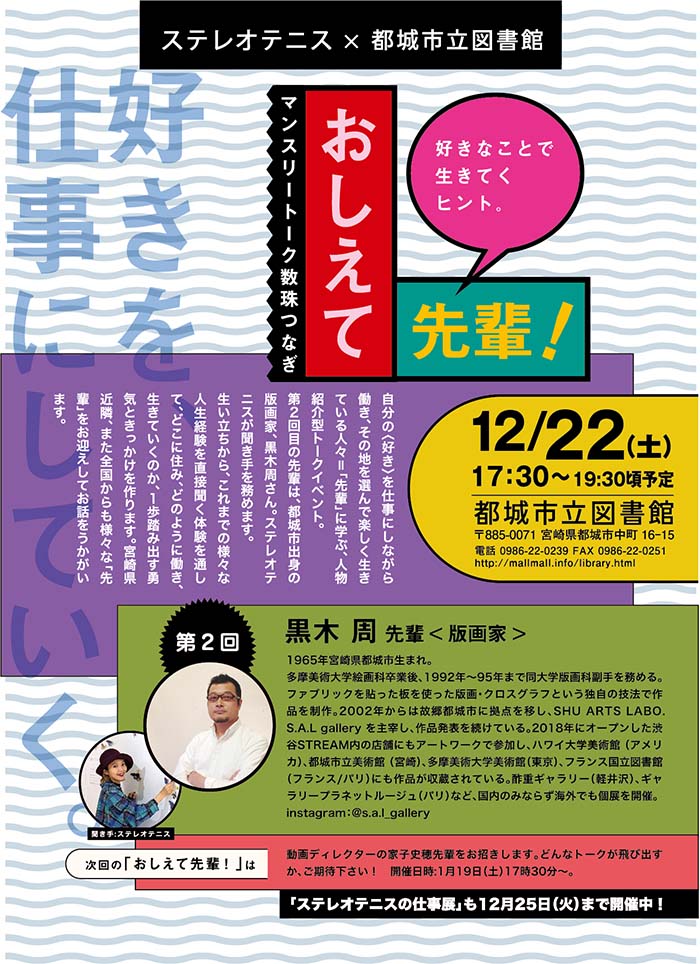

「おしえて先輩!」のフライヤー(都城市立図書館のウェブサイトより)

企画内容は、「“好き”を仕事にしている人に話を聞く」をテーマにゲストを招き、さまざまな働き方や生き方があることを伝えるイベントの開催。提案したところ、レギュラーの企画として採用され、2018(平成30)年の図書館リニューアル初年度から『おしえて先輩!』というトークイベントが始まった。

ステレオテニスさん自身がゲストとなった初回を皮切りに、国内外で個展を開く版画家の黒木周さんや、雑誌や書籍、アパレルなどのイラストを手がけるオカタオカさんなど、都城や近辺地域で活躍する人たちを招き、コロナ禍に入るまで全10回開催された。

「でも、都城の近辺にもいわゆる“サラリーマン”ではなく、ちょっと変わった仕事や経歴を持つ人がこんなにいるんだよということを伝えられたという意味ではとても手応えがありました」

「私自身、フィールドワークを行いながら、『都城にも面白い生き方をしている人がこんなにいるんだ』と励まされたところがあったので、イベントを通して『いろんな生き方ができるんだよ』というアプローチができたように感じています」

自分の能力を試し、活かせる場

この図書館でのイベント開催は、ステレオテニスさんをより都城へ傾倒させ、彼女のキャリアを大きく方向転換させることになる。

これを機にビジネスの拠点を東京と都城の2拠点体制とし、自身の役割をアートワークなどの「デザイン」中心から、全体を見る「プロデュース」へと広げた。

「それまでは不特定多数に受け入れられるデザインを作ることがメインでしたが、プロデューサーとして、物事を全体的に動かせるような立場にチャレンジしたいと思っていたところだったんです。そんなときにリニューアルした図書館と出合ったことで、自分の能力を試せる場になるんじゃないかと思いました」

「自分の思いを原動力にするのであれば、やっぱり地元である都城が適していた。それまでは(東京以外で)活動拠点先を増やすきっかけや、自分の意志を共有できそうな場がなかったのですが、図書館ができ、いろんな面白い活動をしている仲間のような人たちがいたことで、都城が活動の場として大きな選択肢となったという感じです」

彼女が目指したのは単なるイベントプロデューサーではない。「可能性(ポテンシャル)」を引き出し、新たな価値を創るプロデューサーだ。

図書館でのイベントを経て、都城での活動の基盤も徐々に整い始めた。何かできることはないかと探索しているときに、たまたま訪れたのが老舗の婦人服店「ヤママン呉服店」。レトロな服の取り扱いが多く、中高生時代によく通っていて、今もなお営業しているお店だった。

中心市街地の中央通りに面する老舗の婦人服店「ヤママン呉服店」

久しぶりに訪れてみると、昔と変わらずレトロな服がたくさん並んでいて驚いたステレオテニスさん。店長に「まだこんなにあるんですね」と聞くと、「人気のある商品も多いんですが、なかなか売れないものもあって困っています」との答え。

「だったら、一緒になにか始めましょうよ!」。そうして始まったのが、「MOM’s DRESSER(マムズドレッサー)」だった。

婦人服店の在庫を「リブランディング」

ヤママン呉服店の店内(提供:ステレオテニスさん)

ステレオテニスさんがロゴやコンセプトを考案し、商品在庫の中から商品をセレクト。新たな価値を吹き込み、多くの人へ商品を届ける「リブランディング」のプロデュースだ。

取り扱う商品は、1970〜90年代に生産された「デッドストック」と呼ばれる新品ばかり。ファストファッションやトレンドファッションとは一線を画す、個性的なデザインと仕立ての良さが特徴だ。

地方よりも東京で需要があるはずと見込み、まずは2018年、東京で知り合いのお店を借りて販売したところ、反応が良かったことから翌年、本格的にプロデュースをスタートさせた。

自分に似合う服を“お見立て”してもらえるのも魅力(提供:ステレオテニスさん)

「まだまだ在庫はあり、かつ状態の良い商品が多いんです。ヤママン呉服店の方々が愛着を持って大切に保管していらっしゃったからこそ、その思いに応えたいという気持ちもベースにはあります。先方にとってはさばききれない在庫を抱えているという課題でもあり、それを少しでも解消できるならという気持ちもありました」

「何もしなければただの在庫のままですが、私がプロデュースしたりデザインを与えたりすることによってその価値が変わり、手にとってくれる人が増えていくという体験はとてもおもしろかったし、自分にしかできない能力だと感じられて、かつ先方も助かっていることをなによりうれしく感じました」

東京での販売会の様子(提供:ステレオテニスさん)

スタートから6年以上が経った。レトロファッションを再評価する機運も高まっているのか、実際にヤママン呉服店へ足を運ぶお客さんは増えたという。現在は1〜2カ月に一度ほどのスパンで販売会を東京で実施しながら、ECサイトでの販売を行うなどしている。

「ファストファッションが流行する一方で、ひとつの服を長く大切に着続けようという流れも確実にあるので、そういった流れに加えて『ファッションを楽しむ』ことも掛け合わせて、より幅広い人たちにマムズドレッサーの取り組みが認識されていってほしいと思っています」

“レトロ”に強いプロデューサーは、まちに活気も与え始めた。

“なんかワクワクできそう”な未体験イベント

ネオレトロパーティーの様子(提供:ステレオテニスさん)

どこか懐かしさを感じさせる飲食、雑貨、ファッションなどの販売に、レトロな音楽……。「ステレオテニスの」という冠がついたイベントがまちなかで繰り広げられた。2023(令和5)年5月に開催された「ネオレトロまつり」と、2024(令和6)年9月に開催された「ネオレトロパーティー」だ。

「ネオレトロ」の名の通り、懐かしさと未来とが混じり合うことがコンセプト。中心市街地中核施設「Mallmall」の中央にある「まちなか広場」で開催され、自ら東京から招いたDJなどによるパフォーマンスや、時代感の出るようなお店が並ぶマルシェなどで構成された。

「ネオレトロまつり」のフライヤー(「都城圏域のイベント&スポットまちたん」より)

「かつて自分が遊んだ場所に、当時と同じくらいまでとは言わなくても、にぎわいを創り出したい。すごく楽しかった思い出があるので、人がたくさん集まるイベントを開催することで、自分と同じように楽しい思い出を作ってほしいなと思ってスタートさせました」

プロデュースしたステレオテニスさんはそう話す。とはいえ、誰もが知るような出演者がやってくるわけではない。誰もが知る曲ばかりが流れるわけでもない。

「『よく分かんないけど楽しそうだから行ってみよう!』というイベントとなる仕掛けを作ることを意識しました。『こんなカルチャーがあるんだ!』と感じてほしいと思っていますし、実際にお客さんからは『なんかワクワクするものがありそう』という期待感の高さを感じます」

一方、軒を連ねるマルシェや、装飾などのスタッフは地元からの参加が中心。都城にも優れた「クリエイター」がたくさんいることに気づかされた。だからこそ、プロデューサーとしての強みを生かすことができたと語る。

クリエイターの持つ力を「拡張」

「ネオレトロパーティー」のフライヤー(「都城圏域のイベント&スポットまちたん」より)

「都城に優れたクリエイターはたくさんいるんですが、その人たちを面白く、かつ今までにないかたちで引き上げる役割の人はあまりいない気がするんです。つまり、プロデューサーやディレクター、編集者といったポジションの人たちが少ない。だから、どうしてもクリエイターは個々の能力の範囲内で活動することが多くなりますよね」

「でも、全体的に物事を見ることのできる人間がいれば、クリエイターだけでは伸ばすことの難しい能力をバンッと“拡張”させることができる。私自身、アートディレクターとして活動してきて、そういった役割を担えるということは強みだと思っています」

2回目となるネオレトロパーティーでは、1回目の経験や反省をもとに、地元クリエイターのポテンシャルを引き出すことをより意識したと語る。

ステージの様子(提供:ステレオテニスさん)

「地元のバルーンアーティストの方にステージの装飾を依頼したんですが、ただお願いするだけではなく、私の頭の中と彼女とをドッキングさせた上で動いてもらいました。自分がやりたいことだけを詰め込むのではなく、彼女の良さを引き出していくことも大切にしたんです」

『私はこんなことをしたいんだけど、表現できそう?』という対話を通して一つの世界観を作り上げていくことは、これまでアートディレクターの経験を通して東京で何度もやってきたこと。その結果、想像していたよりもずっと素晴らしいステージを作ってもらえました」

自分の思いや表現したいものをきちんと伝え、そのひとを拡張させていく――。

先述のマムズドレッサーも同じ構造で、もともとのポテンシャルをステレオテニスさんが引き伸ばしたり拡張したりすることで新たな価値が生まれ、多くの人たちに受け入れられていった。

「『ネオレトロ』にしても、別のイベントにしても、自分が周囲のポテンシャルを引き出して、価値を変えていくということはやっていきたい。ゆくゆくは都城のカルチャーの発展へとつながったらうれしいです」。ステレオテニスさんはそう先を見据えている。

高校生の編み物作家「うららさん」とコラボ

個別に優れた才能を持つクリエイターの“発掘”と、その能力を引き出す“拡張”からなるプロデュースはこれにとどまらない。偶然の出会いから生まれた活動もある。都城在住の編み物作家「うららさん」とのコラボレーションだ

友人のスマホのショルダーストラップがとても素敵で、オーダーメイドだと聞いたことから、ハンドメイド作家さんだろうと思い込み、作ってもらうために連絡を取って会いに行ってみると、そこにいたのは女子高校生とその母親だった。

うららさんとステレオテニスさん(提供:ステレオテニスさん)

うららさんは不登校だった小中学生の頃にお母さまのすすめで編み物をするようになったという。編み物に没頭することで自信を取り戻し、「うららニット」として作品の受注制作や編み物教室の先生を務めるまでに成長した。

それを聞き、「好きなことで自分の居場所を見つけられるなんて、すばらしい!」と感動したステレオテニスさんは、コラボレーションの話を持ちかけた。

「うららさんの経験や活動を多くの人に伝えたいと思ったこともその理由ですが、私とのコラボレーションを通して彼女の能力やポテンシャルも引き出せないかなと。マムズドレッサーやネオレトロの活動と同じです。私が一緒に取り組むことで、色使いやセンス、仕事の仕方などが彼女にとって学びになればいいなと思ったんです」

ステレオテニスさんがデザインし、うららさんが編んだスマホのショルダーストラップを2024(令和6)年末に販売した。数量限定で用意した商品は、販売開始当日にあっという間に売り切れとなった。

「もちろん、商品のデザインもその一因となったと思うけれど、うららさんのこれまでのストーリーに心を打たれた人が多かったんじゃないか」とステレオテニスさんは分析する。

“共通言語”だけじゃ伝わらない

こうした都城での活動が、自身の成長にも大きくつながったと彼女は感じている。

マムズドレッサーやネオレトロなどとは違い、若い10代の女の子とのコラボレーションとなったうららさんとの活動。もはや母親と年齢が近いくらいだったが、うららさんに対してもきちんと敬語を使い、彼女が緊張しないような雰囲気で接するように心がけた。

同時に、「自分だけがわかる伝え方をしないこと」を強く意識した。うららさんに限らず、「都城で仕事をする上で常に気をつけるようにしている。でも、これを意識するようになったのはここ1年くらいなんですよね。ちょっと遅かったかもしれない」と笑うステレオテニスさん。彼女はこう続ける。

「以前は、自分だけが分かるような“自分語”で話してしまいがちでした。また、年齢が近かったり、やっていることが似ていると思ったりした相手には“共通言語”で話をする気持ちよさもあった。でも、都城で仕事をするようになって、これまで接点がなく、私との共通言語のない異なる属性の人たちとも話す機会が増え、これまでのスタンスでいるとうまくいかず、もどかしく感じてきたんです」

「都城で一緒に仕事をしている人の多くは、私のことを『東京から来たなんか有名な人』として、一生懸命に私の話に耳を傾けてくれるんです。だから、なんとなく私の気持ちが通じているような気になってしまっていました。だけど、本質的には伝わっていないことが多くて、結果として自分のやりたい形で成し遂げられないということが時にありました」

伝えたいことを相手が理解できるかどうか、というところまで考えるようになった彼女は、「自分がなぜこれを実行したいのか」ということを伝える大切さに気づいた。

「例えばネオレトロであれば『自分の遊んでいた場所にもっと人が来て欲しい、愛着を持てる場になってほしい』とか。お互いに根源的には同じ思いを持っているはずなのに、実際の活動では齟齬が生まれがちだったんですよね。それで、『なぜやろうと思っているのか』というところもきちんと伝えるようにしたところ、物事がスーッとうまく動く実感がありました」

あえて選んでいる「2拠点」

カルチャーへの造詣とプロデュースの能力を引っ提げて都城を輝かせ、自身も成長し、輝くステレオテニスさん。これほどまでに肩入れする地域は「都城だけ」。2拠点での活動を続けていると、「都城に帰ればいいんじゃない?」と言われることもあるというが、彼女にはこだわりがある。

「東京で培った物事の考え方を都城での活動に落とし込みたい。“他者(よそもの)視点”を持ちながら愛着のある地元で仕事をしたくて2拠点活動を選んでいます。海外に留学することで日本の良さを知るみたいなことと同じで、東京にいるからこそ都城のことを良く知ることができるし、まちの変化も分かりやすいんですよね」

「都城だけを拠点にしてしまったら、イベントも違ったかたちになってしまいそう」とも話すステレオテニスさんはこう続ける。

「2拠点をあえて選んでいるのは、自分の知りうる範囲から出て、ネット上にはないリアルな変化や体験、人々の声や交流の様子を知るため、また、物事の捉え方が狭くなってしまわないようにするためです。一歩引いた視点から俯瞰的に都城を見ることで、どんなものが都城にあって、どんなものがないのかということがわかり、さらには都城のすばらしさに改めて気付かされることもあります。そして、それが企画のアイデアにつながることも多いので、偏った地元愛を持ちすぎないようにしています」

2拠点での活動を本格的にスタートさせてから8年目だが、まだまだ都城には面白い点がたくさんあると感じている。

「活動の場が東京でなくても、すばらしいセンスを発揮している人が多くいることに気がつきました。そこに対して、“監督”とまで言うとちょっと偉そうですけど、クリエイターをうまく組み合わせたり、ポテンシャルを拡張させたりすることを通して、もともとの価値を“トランスフォーム(変質)”させる役割を担っていけたらと思っています」

「新しいものをゼロから創り出していくのではなく、異なるものを組み合わせたり、拡張したりして価値を変質させ、新しいものにしていくということは、これまで私自身がグラフィックデザイナーとしてやってきたこと。自然や人、施設など、都城はたくさんの可能性が詰まった宝庫だと思っているので、自分なりの価値観でトランスフォームさせていきたいですね」

ただし、そこに気負いはない。前提として「あくまで自分が面白いと思うことをやっていくだけです」とし、「結果として、都城のためになるのであればうれしい」と付け加えた。

原動力としているのは自分自身が楽しみ、おもしろがること。彼女は軽やかにまちの色を塗り替えていく。古い価値に縛られることなく、あふれるアイデアとともに。次はどんな色を見せてくれるのだろうか。