「完全人工保育」の繁殖基地

都城市北部の丸谷町。田畑のあいだを進むと道幅はどんどんと狭くなっていく。見晴らしのいい小高い丘陵地に突如、建物群が現れた。

「牛舎」だと案内されて来たが、すぐにそれとはわからない。

和牛子牛の繁殖事業を手がけるランズの牛舎群

敷地にゲートはなく、倉庫のような建物上部に「L」「M」「N」といったアルファベットが大きく書かれただけ。どことなく近未来的な工場のようにも思えるそこは、内田畜産グループの戦略拠点「志和池農場」であった。

「ここは2018年からなんで、もう6年ですかね。結構、無理をして大きくしています」

内田畜産の内田大樹社長。ランズの社長も兼ねる

巨大な農場を案内をしてくれたのは、7500頭の牛を飼養する内田畜産グループの内田大樹社長(42歳)。4000頭を保有する内田畜産のほか、2000頭の大畜の社長も兼ねる。そしてここ、1500頭の牛を抱える「ランズ」の社長でもある。

「このランズは『繁殖』専門で、お母さん牛と、8カ月以内の子牛で1500頭。うちの特徴は『完全人工保育』で、お母さん牛には一切世話させないんです」。そう言って、ケージに入った生まれたてのまだ小さな子牛を見せてくれた。

生後2週間以内は個別のケージで人間の手によって育てる

生後2週間までは「人間」が細心の注意を払って「哺乳瓶」で育て、その後は温かいミルクを24時間自動で与えることができる「哺乳ロボット」のエリアへと移す。

「ロボットはドイツから輸入したんですけど、もうこれがないとできないですね。1台でたぶん2人分ぐらい働いてくれます」

生後2週間から約4カ月までは、24時間自動でミルクを与える「自動哺乳ロボット」が活躍する

子牛がこのロボットを卒業するのが4カ月未満。その後、また別のエリアに移動し、生後8カ月、体重が300キログラム(kg)程度まで育つと、「都城地域家畜市場(都城家畜市場)」の子牛せり市(子牛市場)へ持っていく。

その数、毎月約50頭、年間にして600頭。すべてが「黒毛和種」であり、宮崎県内の肥育農家に渡れば「宮崎牛」に、三重県内の特定の肥育農家に渡れば「松阪牛」になる。

いわば和牛の繁殖基地。「畜産王国」の将来を担う戦略拠点である。

子牛が激減した都城家畜市場

前回記事では、「畜産王国都城の強さ」と「内田畜産グループの急成長」を紹介。そのうえで、都城の子牛市場に起きた“異変”を源とする「内田社長の危機感」で締めた。

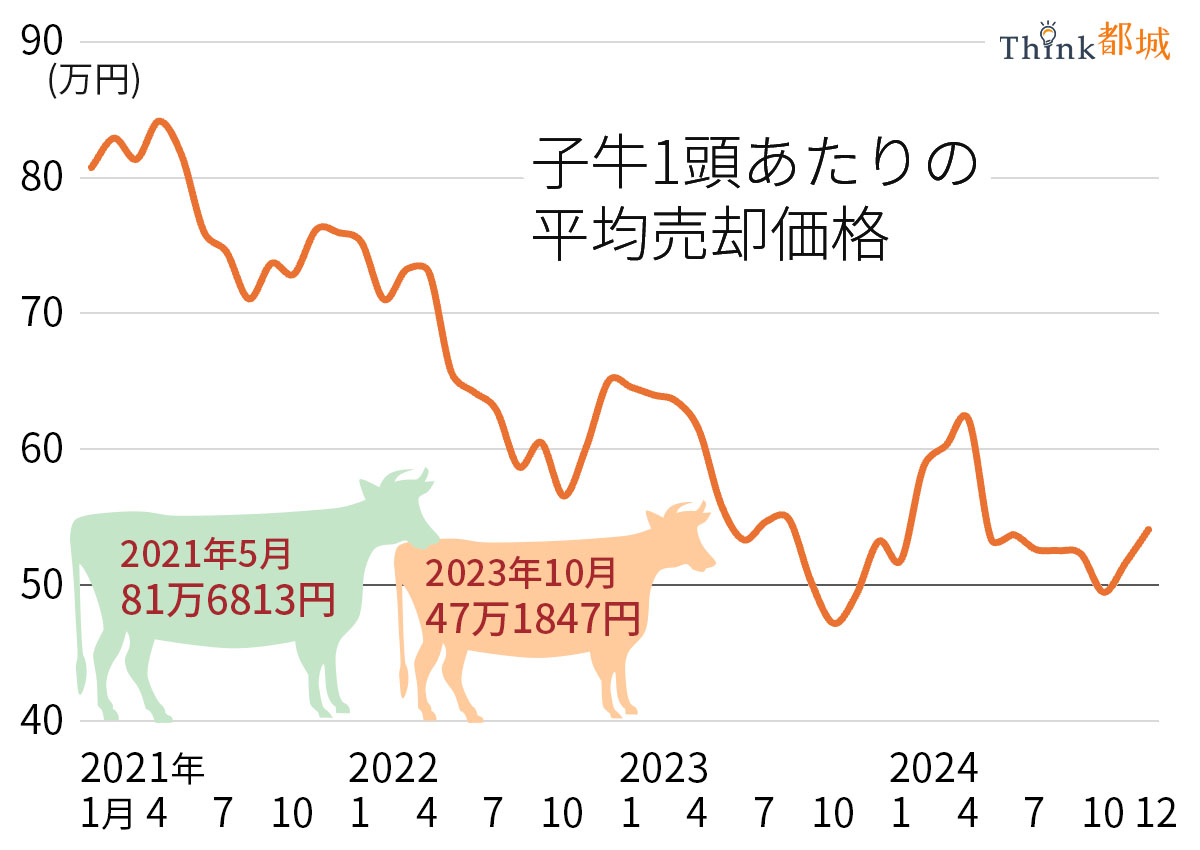

おさらいをすると、まず、物価高や節約志向の高まり、所得悪化などを背景に食肉市場が冷え込んだ。家畜飼料などの物価高騰も「肥育農家」を襲った結果、そのあおりが子牛に及んだ。

一般に、「繁殖農家」が8〜10カ月程度まで育てた子牛を、肥育農家が家畜市場でせり落として出荷まで育てる。肥育農家による「子牛の買い控え」や「弱気の入札」が、子牛相場の値崩れにつながり、2023年半ば以降「50万円」を割る水準にまで落ち込んだ。

注:数値は各年各月の「速報値」ベース(税込み金額)

出所:公益社団法人 宮崎県畜産協会

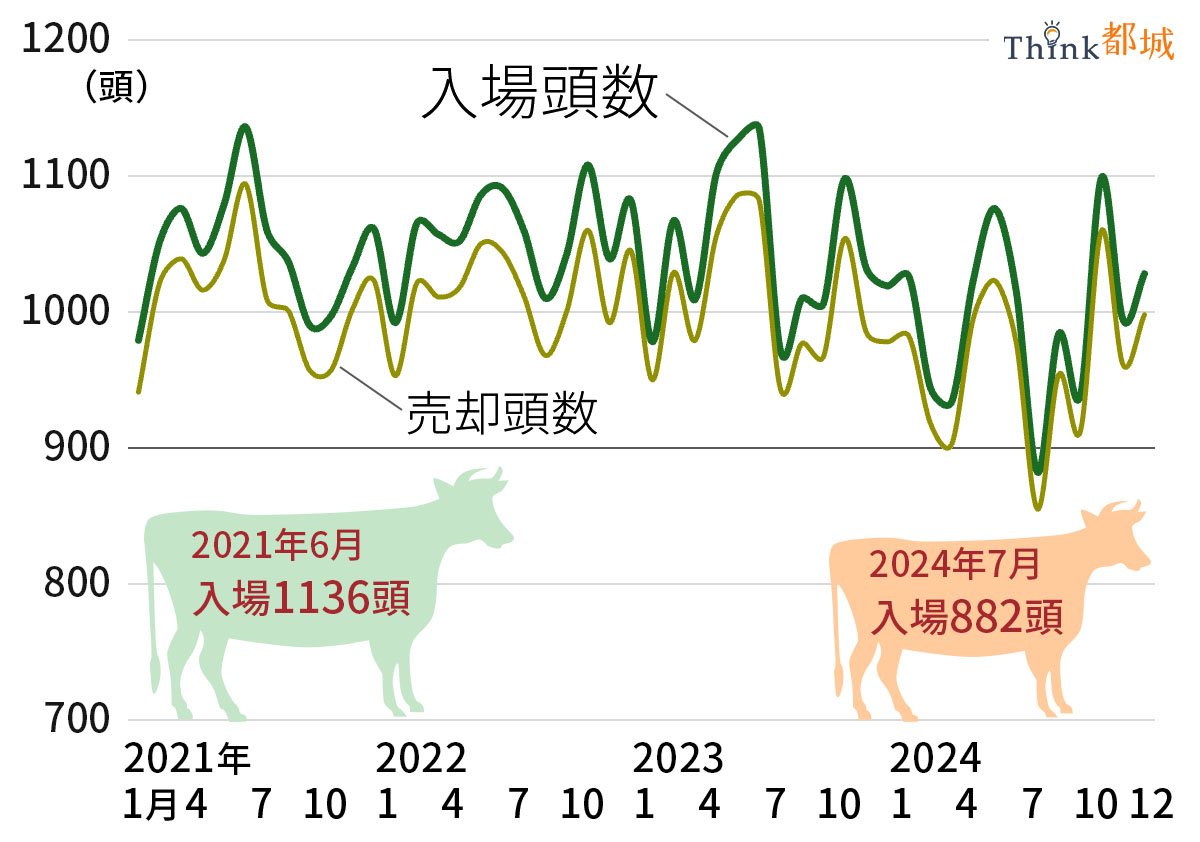

物価高騰に苦しむのは繁殖農家も同じ。50万円の安値では立ち行かず、すぐにお金になる雌牛を売却したり、「離農」したりする繁殖農家が相次いだ。雌牛がいなければ種を付けることはできない。必然と市場に出される子牛の「入場頭数」は減った。

県内での子牛売買の約4分の1を占める都城家畜市場では、2024年に入ってその傾向が顕著に現れた。速報値ベースで比較をすると、2021〜23年までは年間で1万2500〜2600頭ほど、月平均で1050頭前後の子牛が入場していた(せりに出されていた)。それが2024年は年間1万1944頭、月平均で995頭まで減った。

注:数値は各年各月の「速報値」ベース

出所:公益社団法人 宮崎県畜産協会

このままいけば25年の入場頭数はさらに5%ほど減り、これまで毎月「3日間」行われていた子牛のせり市が「2日間」に短縮される可能性も出てきた。

「繁殖市場の縮小は、肥育市場の縮小ももたらす。だから、繁殖の発展なくして、都城の畜産はありえない。どうにかして、この繁殖の衰退を食い止めなければいけない」――。

そう危機感を語る内田社長。しかし「希望」がランズにある。

「一貫経営」をしない理由

長らく黒毛和牛を中心とする肥育事業を手がけ、宮崎牛の繁殖農家としては最大規模となった内田畜産グループ。その中でランズは、肥育をしない「繁殖専門」の事業会社として2018年に立ち上がった。

ただし、ランズ産のすべての子牛は、内田畜産グループ以外の肥育農家に渡っており、グループに渡ることはない。肥育事業の内田畜産と大畜は、ほかの繁殖農家が育てた子牛を県内の家畜市場でせり落としている。

ランズの「志和池農場」。牛の種類や生育状況に合わせて大小14の牛舎が立ち並ぶ(内田畜産提供)

グループ内へ子牛を供給する「一貫経営」の選択肢もある。相場に左右されず、安定的に子牛を確保できるからだ。だが、内田畜産グループはそうはしていない。その理由を、内田社長はこう話す。

「ランズとして1頭50万円では採算が合わないので、70万円で内田畜産に卸すようなことは、できないことはない。ですが、価格設定が難しくて。結局、利益を相殺というか、操作できるじゃないですか。そこに税務上の指摘というのが出てきます」

「あと、ランズの子牛を自分のグループで買っちゃうと、『なぁー、自分で買っとるんか。じゃあ俺たちは競らんよ』っていう世界もある。なので、グループ会社間では取引もお金のやり取りも一切せず、それぞれが完結する独立採算制でやっているわけです」

逆に、一貫経営をしないメリットを内田社長はこう語る。

繁殖と肥育の分離経営にはメリットもあると語る内田社長

「ランズの場合、やっぱりいい子牛を育てて、僕やグループ企業の都合じゃなく、よその肥育屋さんに評価してもらうという世界。そこに甘えはないですし、それがスタッフの成長にもつながっています」

「肥育事業も、良い牛をできるだけ安く仕入れるのが最初の仕事で、キモは子牛の目利きなわけです。原石を見つけてスカウトするようなもの。だから可能性は広いほうがいいので、今でも県内7市場すべてを回って子牛を買っています」

都城で増すランズの存在感

内田社長は未来永劫、一貫経営へ移行しないと決め込んでいるわけではない。「ランズは、うちのグループにとって、もう絶対持っとかないといけないもの。将来的に子牛が集まらなくなった時は『一貫体制』を取らないといけないかなとも思っています」とする。

肥育事業の内田畜産で肥育されている黒毛和牛。子牛は宮崎県内の畜産市場で調達している(内田畜産提供)

だが、そう言うのも憚られる状況になってきた。内田畜産グループの一貫への移行は、都城の子牛市場のさらなる崩壊を招きかねないからだ。

「都城家畜市場から見ると、年間で600頭ぐらい上場しているランズは、すでに『大きな農家さん』なんです。うちが一貫へと移行して、上場頭数が減ったら大変なことになる。そういう地域的な役割も担ってきました」

都城家畜市場におけるランズの存在感は相対的に増し、食い止めに貢献している。都城家畜市場の子牛入場頭数が漸減するなか、ランズは年間600頭の入場を維持できたからだ。

都城家畜市場の「子牛せり市」の様子(都城市役所のFacebook投稿から)

苦しい状況はランズも同じはずである。

手塩にかけて育てた子牛が安値でしか売れず、飼料価格などの経費高騰にも苦しめられ、多くの繁殖農家に「離農」の文字がちらつく。ところが、ランズの経営は安定しており、種付け数や子牛出産数など今後の見通しも悪くはないという。

ほかの繁殖農家と「条件」は同じなのに、なぜランズは“踏ん張る”ことができているのか。それは、ランズに大きな「武器」があるからである。

和牛を代理で産む「交雑牛」の母

「ランズではちょっと特殊なことをやっているんです。『受精卵移植』、我々は『ET』って言うんですけど、交雑種のお母さん牛に和牛の受精卵を移植して、代理母となって出産してもらう技術でやっている。そこがほかとはちょっと違うところですね」

お腹に和牛の子を身ごもる交雑種(交雑牛)の「代理母」たち

「交雑種」とは、ホルスタイン種やジャージー種などの「乳用牛」と黒毛和種(和牛)などの「肉用牛」をかけ合わせた雑種第一代のこと。畜産業界では「F1」と呼ばれる。

一般社団法人 中央酪農会議のウェブサイトのことば辞典「F1(交雑種)」の欄には、こんな解説がある。

現在、一般に販売されている日本の牛肉の70%は、乳用ホルスタイン雄去勢牛の肉です。この肉質をよくし、育てやすくしたのがF1です。ホルスタインに和牛を交配し、肉用として育てます。生まれた子牛は、ホルスタインより少し小さく、毛は黒く、見た目は和牛に似ています。

平均体重と出荷までの年月は次の通りです。

<和牛>700kg、30カ月

<ホルスタインを交配した「F1」>730kg、24カ月

<ホルスタイン雄去勢牛(肉用)>750kg、20カ月

F1は、和牛と比べて肉の量が多く、食欲も旺盛で育てやすいという特徴があり、和牛より短い期間出荷できます。肉の価格は、和牛を100とすれば、ホルスタインは35~40、F1は70くらいとなります。

交雑種の牛(交雑牛)は一般に、ホルスタイン種より肉質が良く、和牛よりは手が届きやすい価格の牛肉として“と畜”される。だがランズの交雑牛は、食肉向けではない。繁殖向けとして、約700頭の雌の交雑牛を保有している。

そして、そこから生まれる子はれっきとした和牛なのだ。

第一人者の協力で磨いた技術

一般の繁殖農家では、雌牛の膣内に“種”となる雄牛の精液を人為的に注入する「人工授精(Artificial Insemination=AI)」が基本となる。

雌牛にタイミングが来たら、資格を持つ「人工授精師(種付け師)」を呼んで種付けを行う。肉用牛の場合、無事に妊娠が継続する「受胎率」は約6割とされ、和牛同士のかけ合わせなら「和牛のAI産子」、和牛と乳用牛なら「交雑種のAI産子」が生まれる。

一方、ランズにおける「受精卵移植(Embryo Transfer=ET)」の流れはこうだ。

まず、ホルモン措置で和牛の母牛に過剰排卵を起こし、雄牛の精液を注入。7〜8個ほどの「受精卵」ができたところで採取。それを代理母となる交雑牛の子宮内に「移植」する。その受胎率は50%程度だという。

ランズでは出産を待つ代理母に「牛恩恵」という分娩監視装置を装着。24時間体制で「駆けつけ」通報を受けている

「うちは種付け師や技術者を抱えているので、人工授精から受精卵移植、妊娠鑑定まで全部自社でしているっていうところが大きなポイント。(協力を仰いでいる)僕たちの先生は、農学博士号を持つ受精卵移植の第一人者。その先生と出会えたことも大きいです」

“先生”とは、「チームトドロキA.R.R」の轟木淳一社長(博士)。牛の繁殖を中心とする農場コンサルティングを手がけ、都城を中心に九州全域をカバーする。

ランズは轟木博士の指導や支援のもと、受精卵移植に積極的に取り組んできた。内田社長いわく「だからランズなんです。受精卵の卵と走るをかけてランズ」。成果は著しい。

珍しい「繁殖農家」の受精卵移植

ランズは、受精卵を採取する「和種の雌牛」を50頭保有している。ランズで生まれるすべての子牛の“実”の母牛だ。その受精卵を代理母である数百頭の交雑牛に移植する。

結果、生まれる和牛のET産子は、ランズが子牛市場に出荷している年間600頭の6割に相当する“主力商品”となった。

手塩にかけ育てられているランズの子牛たち

残りの240頭は、和牛が和牛を産む通常のAI産子。すべてET産子にする考えもあったが、「いろいろあって自分で出産するお母さん牛も残しています。偏るよりも、なんでも半分がいい。それで運営していったほうがバランスいいです」と内田社長は言う。

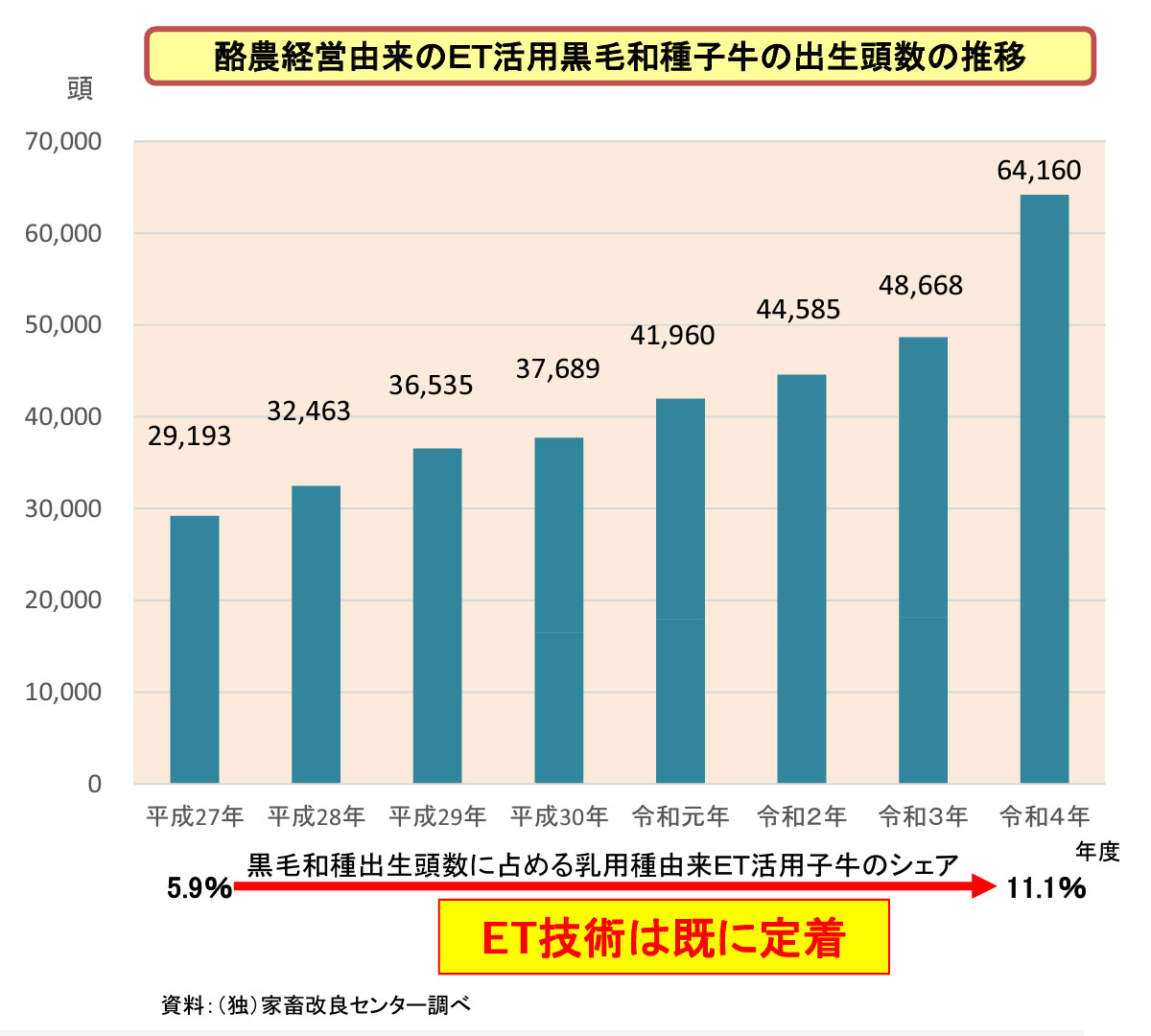

全国的には交雑牛ではなく「ホルスタイン種」などの乳用牛を代理母としたET産子のほうが数は圧倒的に多い。黒毛和種の受精卵移植を乳用牛に実施して妊娠させる「酪農家」が増えているためだ。

乳用牛が出産した時のミルクの量は、妊娠した子が受精卵移植の和種でも変わらない。一方、生まれた子がホルスタイン種の“雄”牛だった場合、去勢後に肉牛として出荷されるが、二束三文。であれば、高く売れる和牛の子を妊娠させたほうがいい――。

そう考える酪農家に、資金を得る「副業」として受精卵移植が広まった。

“副業”としての「受精卵移植(ET)」が酪農家に広がっている(農林水産省「肉用牛・食肉政策の現状と課題の整理」より)

農林水産省の資料によると、2022(令和4)年度、「酪農経営由来の受精卵移植」による和牛子牛の出生頭数は「6万4160頭」。和牛子牛の出生頭数に占めるシェアは7年前の「5.9%」から「11.1%」まで上がっている。

ただし、ランズは酪農家ではなく、和牛の繁殖農家。代理母に乳用牛を利用する選択肢は「そもそもない」(内田社長)ため、交雑牛を代理母としている。交雑牛は雑種で骨格も大きいため、和牛の母牛よりも「病気に強い」「大きな赤ちゃんの安産につながる」といった利点がある。

その交雑牛への和牛の受精卵移植に「本業」として取り組む繁殖農家は「かなり珍しい。全国でも数件の農家しかいないんじゃないかと思います」と内田社長。この取り組みが、ランズに大きな可能性とメリットをもたらしている。

和牛母牛の子を「量産」

「雌牛って生涯で7〜10頭ぐらい子どもを産むんですけど、その受精卵を代理母に移植してあげることで100頭でも、下手したら200頭でも子を残せるわけです」。内田社長がそう話すように、まず、受精卵移植はランズの生産効率を高めている。

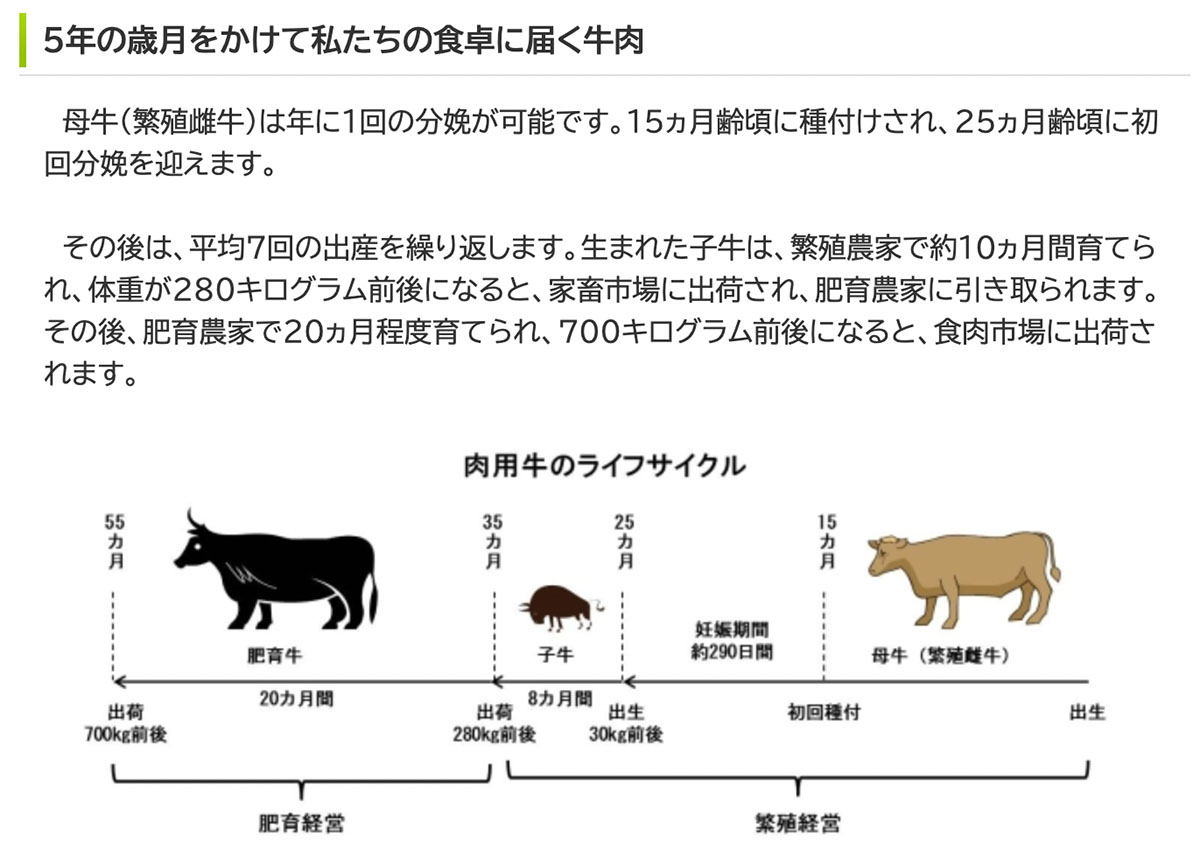

牛の「分娩周期」は約1年。人工授精がうまくいって、1頭の母牛は最大で年間1頭、50頭なら年間50頭の子牛を産む。

通常、和牛の母牛は年間1頭、生涯で平均7頭の子牛を出産する(独立行政法人 農畜産業振興機構のウェブサイトより)

それを、ランズでは受精卵移植の技術を用いることで、母牛1頭あたり平均で「年間約7頭」、50頭から「年間360頭」のET産子を産出している。つまり、現時点でランズの母牛の生産効率は約7倍。その数字はさらに上向いていく可能性がある。

受精卵移植の場合、「採卵周期」は約2カ月。排卵促進剤で一度に6〜7個の受精卵を採取でき、うち半分が妊娠につながるため、同じ母牛でも通常なら「年間1頭」のところ、代理母がいれば最大で「年間18頭」まで子を増やすことができる計算になる。

繁殖用の雌牛は10年以上生きることもある。理論的には、1頭の母牛が「生涯180頭」近い子牛を産出できる可能性があるのだ。

採卵周期や採取できる受精卵数などは母牛の状態や年齢によっても変わるため、現実にはそこまでいかないだろう。だが、半分に割り引いても「生涯90 頭」。一般的な雌牛の生涯産子数は「7〜10頭」なので、その10倍程度まで“量産”できる可能性は極めて高い。

言い換えれば、現時点でランズが現在保有している“同じ母牛”50頭の生涯産子数のポテンシャルは「4500頭」以上あるということになる。

この、「同じ母牛」というところがポイントだ。

「質」を保証するET産子

ランズが誇る黒毛和牛の“エリート”母牛。人工授精を施され、受精卵を採取されるところまでが役割だ

「僕たちは、宮崎牛を生産するために運営しているところが大きい。うちは、血統からしても実績からしても、間違いなく“上物”の宮崎牛を産むであろうお母さん牛を50頭ほど確保しています」

そう内田社長が自負するように、ランズが受精卵を採取している母牛50頭は、宮崎牛の中でも優良な血統を持つ、いわば“少数精鋭”の母牛軍団。その受精卵だけを使うことで、優良な子牛が生まれてくる確率は格段に高まる。

つまり受精卵移植は、「質」の向上や維持でも大きなメリットをもたらしている。

しかも、その子牛たちすべてが将来、宮崎牛になる“資格”があるエリート。父親が宮崎牛で、子牛は宮崎生まれ、宮崎育ちだからだ。

宮崎牛の認定基準の厳しさは全国の和牛でトップクラス(より良き宮崎牛づくり対策協議会のウェブサイトより)

宮崎牛は、全国のブランド和牛でトップクラスに基準が厳しい。まず父親の「血統」が、県管理の所定の黒毛和種でなければならない。かつ宮崎県内で生まれ育ち、「枝肉」の格付等級が5段階中「4等級」以上でないと宮崎牛と名乗ることはできない。

最後の等級のクリアが最も難しい。約半数は宮崎牛ではなく、「宮崎産牛」「宮崎和牛」として出荷される。そうなると収益が低くなってしまうため、4等級以上の肉質の子牛を多く産める母親かどうかが県内の肥育農家から求められる。

その点、ランズの母牛は子の肉質の成績が良い「エリート母牛」ばかり。受精卵移植専門とすることで、優良な子牛を効率よく増やせるというわけだ。

将来、宮崎牛になる資格があるランズの子牛。通常は鼻の「鼻紋」で親子鑑定がなされるが、受精卵移植のET産子は遺伝子検査によって血統が保証される

上質な肉質に育つ子牛を求めるのは、県外の肥育農家も同じ。各地域の基準に沿った、それぞれのブランドを名乗れる和牛になる確率を、受精卵移植は高めている。同時に、「血統」を確実に保証するメリットもあわせ持つと内田社長は説明する。

「人工授精による一般の『AI産子』と違うのが、お母さん牛との照合。ET産子はすべて遺伝子検査をします。100%、受精卵を提供したお母さんの子であるということを証明しないと、血統書というのが作れないんです。対してAI産子の照合は、鼻の『鼻紋』が合っているかどうか。なので、ごく稀だけど取り違えることもあります」

大差がある雌牛の調達「コスト」

質・量ともにメリットが大きい受精卵移植。かつては、「血が混じる」と受精卵移植を毛嫌いする風潮もあったというが、今ではそのような「誤解」は減った。

もともとの母牛が産もうが代理母が産もうが、生まれる子牛の「遺伝子(DNA)」は変わらない。本来、子牛をせり落とす和牛の肥育農家にとっては血統が大事であり、「風が変わった」と内田社長は話す。

「ランズの子牛は優良血統の受精卵だよねってことで、むしろET産子のほうを高く評価してもらえるようになりました。普通のAI産子だと40〜50万円のところ、血統のいいET産子は60万、70万円出そうっていう世界がやっぱりある。買って良かったので、また買ってもらえるという流れができています」

ただし、受精卵の採卵や移植にコストが乗る。採算性について聞くと、こう答えた。

「もちろん受精卵移植のコストはかかりますが、そもそも出産する雌牛の調達コストが、交雑牛と和牛では大きく違う。もともとの和牛のお母さん牛の価格からすると、代理母となる交雑種の雌牛は半分ぐらいなので」

和牛子牛の相場が安くなったと言っても50万円。優良血統であれば60〜70万円はする。だが交雑種の子牛であれば30万円ほど。ランズには約700頭の交雑種の雌牛がいるが、仮に和牛だった場合、その調達コストは2100万円から3500万円以上に跳ね上がる計算だ。

この雌牛の調達コストの差だけで、受精卵移植のコストが吸収できてしまう。ちなみに、乳用牛を代理母とする選択肢はそもそもないが、仮にそうした場合よりも交雑牛のほうが安く調達できる。市場に出回りにくい乳用牛の雌牛は、交雑種の雌牛よりも高い。

投資や生産コストは低く抑えられ、回収効率は高いランズの受精卵移植。かつ質の高いET産子は売値も上がる。いいことずくめの受精卵移植。それが、市況が悪くとも「ランズが踏ん張ることができた」理由である。

「三つ子」の奇跡

2024年7月、和牛の受精卵移植をした代理母から三つ子が誕生した(ランズ提供)

2024年7月、世界初となるかもしれない、ある奇跡がランズで生まれた。交雑牛の代理母に移植した和牛の受精卵から「三つ子」が誕生したのだ。「取り違え」の可能性もあるため遺伝子検査を実施したところ、11月に親子関係が確実となった。

通常の体重の3分の2程度で生まれた子牛たちは、「むちこ」「あこ」「ぱく」と名付けられ、2025年春のせり市に向けて健やかに育っている。

内田社長はじめランズのスタッフには、それが「希望」の象徴に映ってやまない。

受精卵移植による牛の三つ子は、世界でも報告例がないという。人間と同様、牛でも多胎は母子ともに負担がかかるハイリスク妊娠。稀に双子の子牛が生まれることもあるが、小さな身体のため片方が育たないこともある。三つ子となれば、よりリスクは増す。

だが、ランズの三つ子は母子ともに健康。ランズの技術力や管理能力、あるいはスタッフのモチベーションが高くなければ、誕生の奇跡を維持できない。

「上物をちゃんと増やせるような繁殖体制を作ろうと思って、やってきました」と内田社長。その結果、たまたま誕生した三つ子の存在は、6年かけて築き上げた体制が盤石になりつつあることを示唆する。

体格差が出てきたが、三つ子はいずれも健やかに育っている(ランズ提供)

縮小する都城畜産市場の子牛せり市。減った分、この先ランズが増やし、規模縮小をランズが止めることができるのか。そう尋ねると、内田社長はこう言った。

「そういう気持ちはあります。将来的には、辞めた農家さんのぶんまで担えるような形ができれば、地元貢献にもなるかなとも思います」

繁殖農家の弱体化と繁殖市場の縮小が進む今、受精卵移植はランズのみならず、都城の希望でもあるのだ。

50人のスタッフの最年長

希望はほかにもある。内田畜産グループの若き担い手たちだ。

周囲の繁殖農家が高齢化や事業承継の課題で苦しむなか、50人ほどのスタッフがいる内田畜産グループの平均年齢は約30歳と、若い。

「親父の代の人たちはやっぱり年配のかたが多くて。僕の代になってから同級の連中を集めて、その子たちが今、管理職で各農場にいるんです。それぞれが親方でやれっていうことで。僕と部長が1番上ぐらいで、あとはみんな下。10代が半分ぐらいだよね?」

内田社長がそう問いかけたのは、ランズ志和池農場を管理する“親方”、ランズの今村幸博取締役部長(42歳)。内田畜産の取締役も兼ねる今村部長は、もともと内田社長の出身高校、都城農業高校の同級生だった。

内田社長に誘われ内田畜産に入り、内田社長の右腕となった。今では内田社長と並ぶ最年長となり、ランズの管理をほぼ任されている。

「生き物なんで、毎回一概に同じように受精卵が取れるかというと、そうでもない。採卵や移植を指導してくださる先生たちのもと試行錯誤して、これがよかったねとか、そういう感じで。本当、日々勉強です」

ランズの管理を任されている今村幸博取締役部長

そう謙遜する今村部長。若きスタッフの支柱となった彼は、ランズでの仕事のやりがいをこう語る。「子牛が生まれて、それが市場に出て、高く売れる。それが1番ですかね。みんなここで働いている子たちはそう思っています」。

次の世代の顔も見えている。

「繁殖の火を絶やさない」

3人の息子がいる内田社長。2025年春、その長男が内田社長の母校でもある群馬県の「全国食肉学校」に進学する。

生まれたての子牛を見ながら内田社長はこうつぶやいた。「果たして、あの子たちがする時、牛の仕事ってあるのかなって。考えますよね」。

会社を健全なかたちで息子たちに継ぐためにも、繁殖を守り抜く覚悟を決めている。

「もともと宮崎県は和牛の子牛の産地。根源は繁殖基地であり、それがあったから一部の人たちが肥育を始めて宮崎牛が発展していった。だから、子牛ってのは宮崎にとっての『宝』なんです」

「繁殖っていうのはゼロから1を作る仕事で、1を2にする肥育に比べたらやっぱり難しい。失ったらもう戻ってこない。それほど大変な仕事です。だから、繁殖の火を消してしまうと、僕たちのこの畜産の未来はもうない。絶やしたら絶対にだめですよね」

都城の畜産のため、ひいては宮崎牛のために。繁殖の火を絶やさぬよう、内田畜産グループは進化をやめることはない。