「とんでもなく早い」全線開通

国鉄民営化に伴う「志布志線」の廃止から約38年。2025(令和7)年3月、旧・志布志線と並行するルートをたどる総延長約44キロメートル(km)の新たな動脈「都城志布志道路」が完成した。

都城ICを下りると一直線で都城志布志道路につながる

「とんでもなく早い。ありえんくらい早い」――。ある政治家は、都城志布志道路建設の進捗をこう評する。

計画が定まってから全線開通に至るまで約30年。その月日を考えると長いように思えるが、多くの計画路線はいまだ部分的な開通にとどまっている。一つの区間も残さず全線開通にいたるのは相当、難儀なことであり、都城志布志道路はそれを成し遂げた稀有な地域高規格道路と言える。

道路建設の過程でなにがあったのか。都城志布志道路30年の歴史を前中後編の3本にわたって追う。

初回では、30年でも“早い”と言われるゆえんを道路建設の経緯とともに深掘りしていく。

大隅半島との交流と国鉄廃止

宮崎県都城市と、鹿児島県志布志市を入口とする大隅半島は、もともと歴史的に強い結びつきがある。

江戸時代、都城は薩摩藩藩主・島津家が治める領地として鹿児島県や大隅半島と一体だった。明治時代に入ると都城は鹿児島県と宮崎県の県境をまたぐ複雑な変遷をたどる。

1871(明治4)年の廃藩置県を経て、都城は一時的に現在の宮崎県南部と大隅半島から成る「都城県」の県都となった。宮崎県全域が鹿児島県に編入された時期もある。最終的に1876(明治9)年、現在の宮崎県と鹿児島県となり、都城と大隅半島は県境で分かれたが、大正時代に敷設された鉄道によって交流は続いた。

1925(大正14)年、西都城駅と志布志駅を結ぶ「国鉄志布志線」が全線開通。これにより都城は昭和の時代、商業や歓楽の地として栄えた。Think都城の記事「都城・中心市街地の栄枯盛衰 都城大丸が潰れるまで」にはこうある。

中央通りと平行して1本内側に通る「千日通り」には、飲食店やパチンコ店、映画館などの娯楽が集中。1977年、千日通りにもアーケードが整備され、南九州有数の歓楽街として鹿児島県の志布志市など近隣自治体からも多くの客を誘った。

(「都城・中心市街地の栄枯盛衰 都城大丸が潰れるまで」より)

1978(昭和53)年の中央通り(中町)

しかし1987(昭和62)年3月、志布志線は国鉄民営化に伴い64年に及ぶ歴史に幕を下ろす。モータリゼーションでクルマ移動が定着するも、商圏は狭まり、郊外大型店舗の出店も相まって中心市街地はかつての勢いを失った。

一方で、10号を始めとする国道や主要地方道の結節点である都城の市街地では、慢性的な渋滞や混雑も目立つようになった。畜産のまち都城にとって、飼料が運ばれて来る志布志港へのアクセスは生命線でもある。一般道での輸送はなにかと不便だった。

そこで浮上したのが、「地域高規格道路」が都城と志布志をつなぐ案だった。

「“地域”高規格道路」と「高規格“幹線”道路」

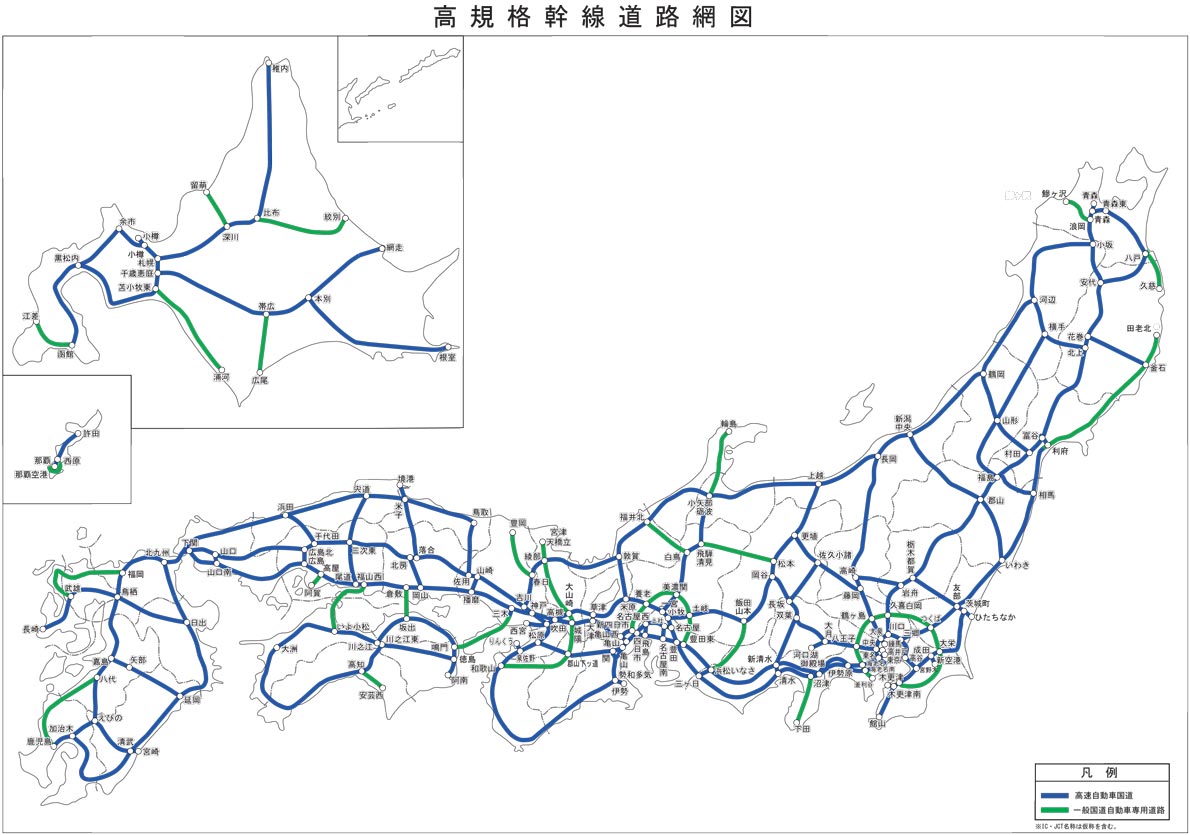

地域高規格道路は、高速自動車国道を中心とする「高規格“幹線”道路」を補完する目的で1994(平成6)年に全国的な整備計画が策定された。

「自動車専用道路もしくはこれと同等の規格を有し、概ね時速60km以上の走行サービスを提供できる道路」という定義がなされ、整備を実施する「計画路線」として全国186路線、総延長約6950kmが当時の建設省(現・国土交通省=国交省)に指定された。

その一つに、都城志布志道路も選ばれた。

この「高規格幹線道路」網を補完する役割で「地域高規格道路」が計画された(国土交通省のWebサイトより)

地域高規格道路は原則、高規格幹線道路と接続することが前提条件。都城志布志道路は、高速自動車国道「宮崎自動車道(九州縦貫自動車道宮崎線)」の都城インターチェンジ(IC)を起点に曽於市を通過して南下し、整備中である高速自動車国道「東九州自動車道」の志布志ICまでを接続する自動車専用道路として計画された。

地域経済やとりわけ畜産業への大きな「便益」を考慮して、志布志ICから志布志港までの区間(約3.2km)も含めて計画が持ち上がり、計画路線の指定で総延長約44.3kmの都城志布志道路は“事実上”、建設が決まった。

事実上というのは、1990年代に計画路線として指定されたものの、いまだに事業着手に至っていない箇所が全国に数多くあるためだ。

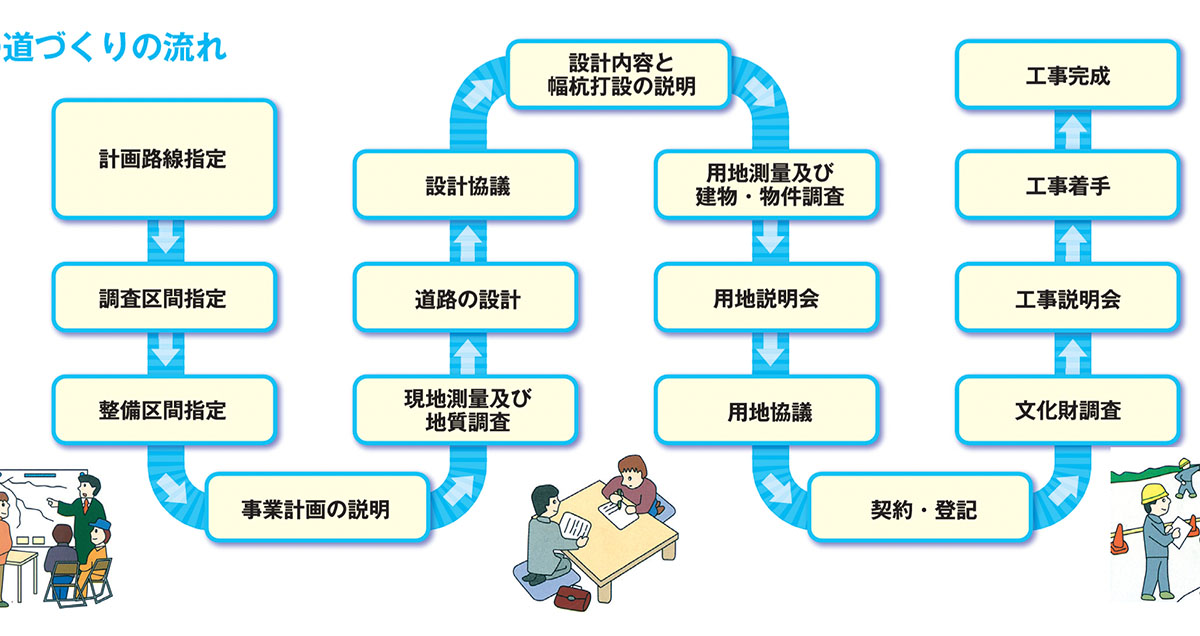

計画路線の指定は、地域高規格道路の建設着工に向けた欠かせない必須条件。ただしその後、路線を事業単位である「区間」に分割したうえで、事業着手に向けた整備区間の指定などのプロセスを経て初めて、具体的な「事業化」が見えてくる。

ところが、計画路線に指定されてから30年以上経った現在でもなお、整備区間に指定されず、全線開通の目処が立っていない路線は全国に多数、存在する。

整備区間の指定以降も、地質調査、道路設計、用地買収、文化財調査、住民向け工事説明会など、事業化までのハードルは多い。全線開通に至るには、それらをすべての区間でクリアしなければならない。長い道のりが待っているのだ。

「計画路線」指定から開通までは長い道のりが待っている(都城市のパンフレットより)

いまだ事業継続中の地域高規格道路

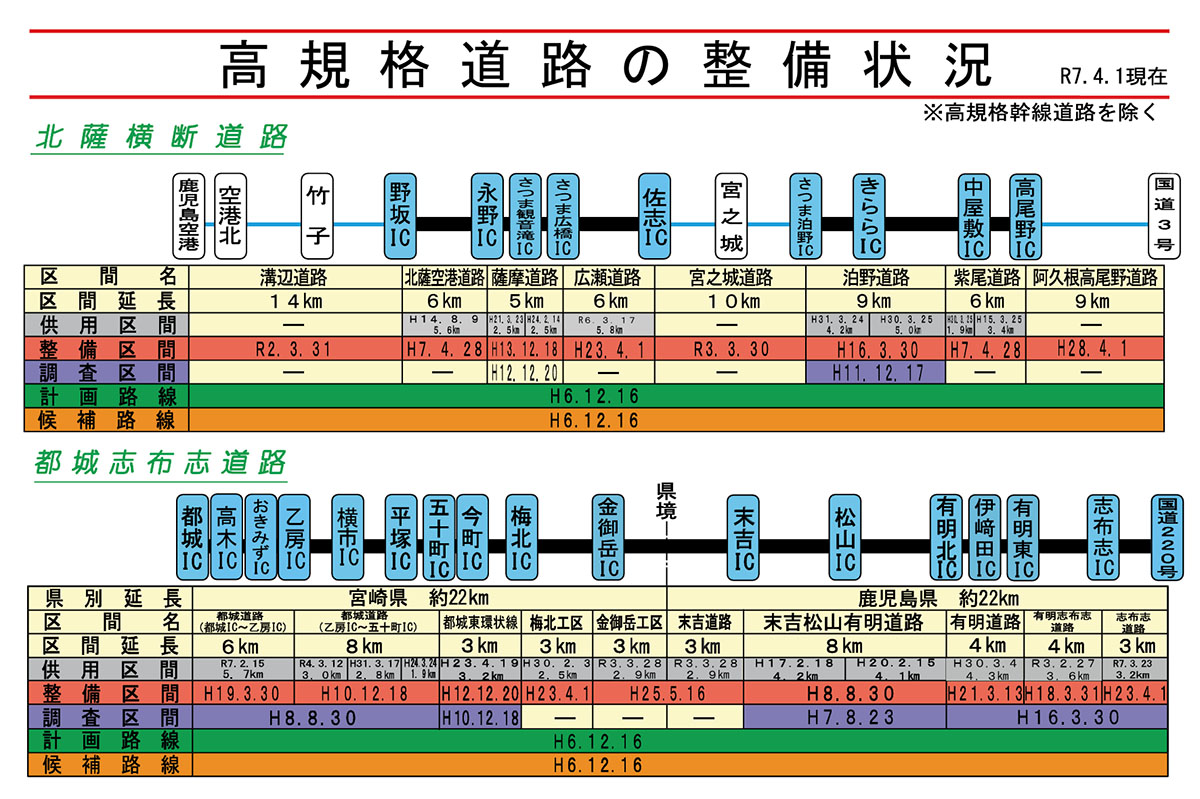

隣県の鹿児島県が、地域高規格道路の整備状況をわかりやすく示した資料を公開している。これを見れば、同県の地域高規格道路が置かれた状況が一目でわかる。

鹿児島県が公開している地方高規格道路の整備状況(鹿児島県のWebサイトより)

鹿児島県を通る地域高規格道路の計画路線は「北薩横断道路」など6路線。ここに、都城志布志道路も含まれる。

資料内では、開通済み(供用)区間のICが青色で塗られている。すべてのICが青色になっている路線は、都城志布志道路と「南薩縦貫道」だけだ。

都城志布志道路と同時に計画路線となった南薩縦貫道は、総延長が約40kmと同程度でありながら、計画から約23年後の2016(平成28)年3月に全線開通している。

ただし、これにはからくりがある。

鹿児島ICと枕崎をむすぶ南薩縦貫道のうち、起点から谷山IC間の約7.6kmについてはすでに1988(昭和63)年3月、「指宿スカイライン3期」として開通済み。計画路線の指定より6年以上も前のことだ。

さらに南薩縦貫道を構成する約40Kmのうち、「谷山IC〜南九州川辺ダムIC」、および「塗木交差点〜枕崎」は、すでにある県道を活用する「現道活用区間」。地域高規格道路として新たに整備されたのは全体の6割に相当する約24km過ぎず、都城志布志道路とは内実が随分と違うことに留意しなければならない。

そのほかの鹿児島県内の地域高規格道路では、総延長約70Kmと長い北薩横断道路の「鹿児島空港〜野坂IC(延長約14km)」「佐志IC〜さつま泊野IC(同10km)」の区間が、2020〜24(令和2〜6)年に整備区間の指定を受け、事業継続中。2016(平成28)年に整備区間となった「高尾野IC〜阿久根北IC附近(同9km)」もまだ整備中だ。

翻って都城志布志道路は、2013(平成25)年までにその全線・全区間が整備区間に指定され、事業化となった。

「12」区間に分けられた国道と県道

長大な道路建設では、複数の整備区間に分け、段階的に開通させていくことが一般的。都城志布志道路も「12」の区間が段階的に整備され、順次、供用開始(開通)となった。

| 区間 | 延長 (km) |

供用開始 | 所在 | 管理 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 都城IC〜乙房IC | 5.7 | 2025年2月 | 都 城 市 |

国 交 省 |

|

| 乙房IC〜横市IC | 3.0 | 2022年3月 | |||

| 横市IC〜平塚IC | 2.8 | 2019年3月 | |||

| 平塚IC〜五十町IC | 1.9 | 2012年3月 | |||

| 五十町IC〜梅北IC | 3.1 | 2011年4月 | 宮 崎 県 |

||

| 梅北IC〜金御岳IC | 2.5 | 2018年2月 | |||

| 金御岳IC〜末吉IC | 5.8 | 2021年3月 | |||

| 曽於市 | 鹿 児 島 県 |

||||

| 末吉IC〜松山IC | 4.2 | 2005年2月 | |||

| 志 布 志 市 |

|||||

| 松山IC〜有明北IC | 4.1 | 2008年2月 | |||

| 有明北IC〜有明東IC | 4.3 | 2018年3月 | |||

| 有明東IC〜志布志IC | 3.6 | 2021年2月 | |||

| 志布志IC〜志布志港 | 3.2 | 2025年3月 |

このうち「都城IC〜五十町IC」の4区間は、国交省が総額760億円の事業費をかけて、国道10号のバイパス「都城道路(延長13.4km)」として整備。その他の区間は宮崎県道(同8.6km)、鹿児島県道(同22.3km)として各県が整備し、全線の総事業費は約1650億円に及んだ。

扱いや管理は「国道」と「県道」に分かれているものの、その全線が国指定の地域高規格道路。県道であっても交付金などのかたちで国から予算が分配される。そのためには各区間が整備区間に指定され、事業化に進む必要がある。国交省の差配は大きい。

12区間のうち最初に事業化となったのは、鹿児島県道の「末吉IC〜有明北IC(末吉松山有明道路、延長8.3km)」区間。計画路線の指定からわずか1年8カ月後の1996(平成8)年8月、整備区間の指定を受け、着工開始となった。

次いで1998(平成10)年12月に国道の「乙房IC〜五十町IC(同7.7km)」、2000(平成12)年12月に宮崎県道の「五十町IC〜梅北IC(同3.1km)」が整備区間となり、国道、宮崎県道、鹿児島県道のすべてで事業が始まった。

「懸案でありました都城志布志間地域高規格道路は、いよいよ市内も本年度は着工の域に達するであろうという状況になってまいりました」――。

2001(平成13)年3月、当時の都城市長だった岩橋辰也氏は、市議選後の初回市議会の挨拶のなかで、こう誇らしげに語っている。しかし前述のように、道路建設の足は長い。

最初の区間が開通したのは、国による「計画路線」指定から10年2カ月後のこと。2005(平成17)年2月、最初に整備区間となった鹿児島県内の末吉松山有明道路の約半分、「末吉IC〜松山IC」が供用開始となった。

開通ペースが上がった「後半」

岩橋氏からバトンを託された長峯前市長時代、「末吉IC〜松山IC」を皮切りに、2011年度末(2012年3月末)まで計4区間が1〜3年間隔で開通していった。

宮崎県道区間では「五十町IC〜梅北IC」が、東日本大震災翌月の2011(平成23)年4月に開通。比較的、都市部を通る国道の都城道路も、その約1年後の翌2012(平成24)年3月、「平塚IC〜五十町IC(延長1.9km)」が開通した。

鮮やかなスタートダッシュを決めた都城志布志道路。飛び石ではあるものの都城志布志道路の輪郭が見えてきた。順調に見えた進捗だが、ここで大きな“空白”が訪れることになる。

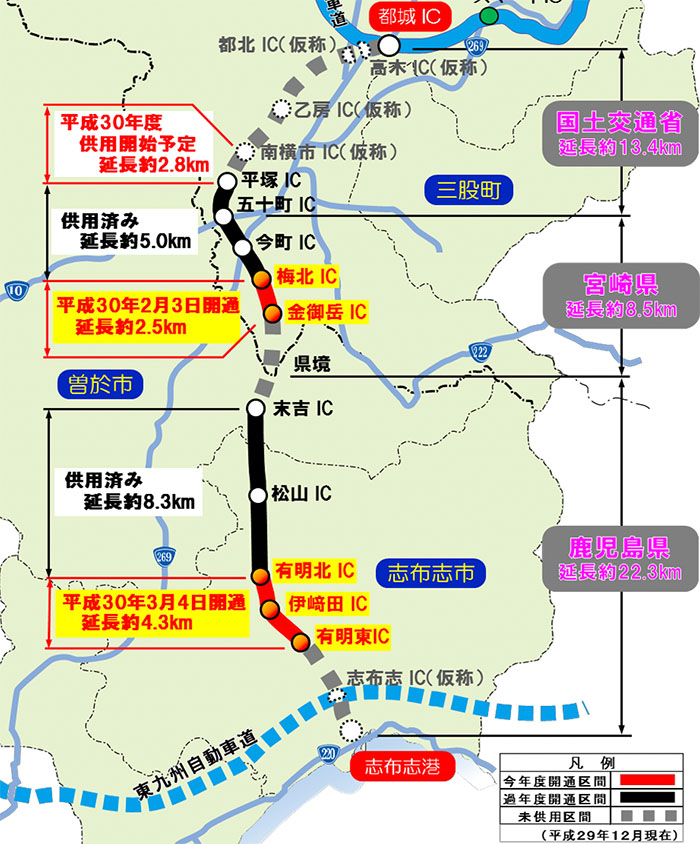

2012年3月の開通以降、約6年後まで次の区間の開通はなかった。「6年の空白」は30年の歴史のなかで最も長い。

2018年2月、約6年の 空白期間を経て「梅北IC〜金御岳IC」が開通した(当時の都城市の資料より)

難工事の山岳区間や地盤が弱い区間などが残されていたことが空白の一因。だが、約6年後の2018(平成30)年2月、「梅北IC〜金御岳IC」の開通を機に都城志布志道路はふたたび動き出した。

以降、区間ごとの開通はペースを上げ、最短1カ月、最長3年間隔で“開通ラッシュ”が続き、計画路線の指定から約30年の月日を経た2025年3月、最後に残された「志布志IC〜志布志港」の開通をもって、全線開通と相成った。

開通ペースが途切れる2011年度末までを「前半」とすると、計画から約17年で「約3割(延長13.4km)」が開通。その後、2012年度からの「後半」、約13年で残り「約7割(同30.9km)」が開通したことになる。

奇しくも2012年度は、池田宜永(たかひさ)市長が初当選した年度と重なる。

なぜ怒涛の勢いで建設が進んでいったのか――。ペースアップの謎を紐解く鍵は、長峯前市長から引き継いだ池田宜永市長が握っているはずだ。

(次回に続く)