ふるさと納税寄附額全体の約半分を管理

地方自治体に絶大な知名度を誇るITベンチャーがある。その名はシフトプラス。

同社は巨大な「ふるさと納税」市場を裏側で支える“黒子”。ふるさと納税に特化した管理システムや業務受託サービスを自治体向けに提供しており、管理システムの契約自治体数は2022(令和4)年12月時点で全国430以上にのぼる。

その多くがふるさと納税の人気自治体。2021年度実績で寄附額トップ10のうち大阪府泉佐野市や都城市など8自治体が、トップ100では7割ほどの自治体がシフトプラスの顧客だ。

それら自治体の寄附額を合計すると、2021年度の実績で約4019億円に及ぶ。同年度の全国の寄附総額は約8302億円。つまり、シフトプラスはふるさと納税全体の「48%」もの寄附の管理にかかわったことになる。

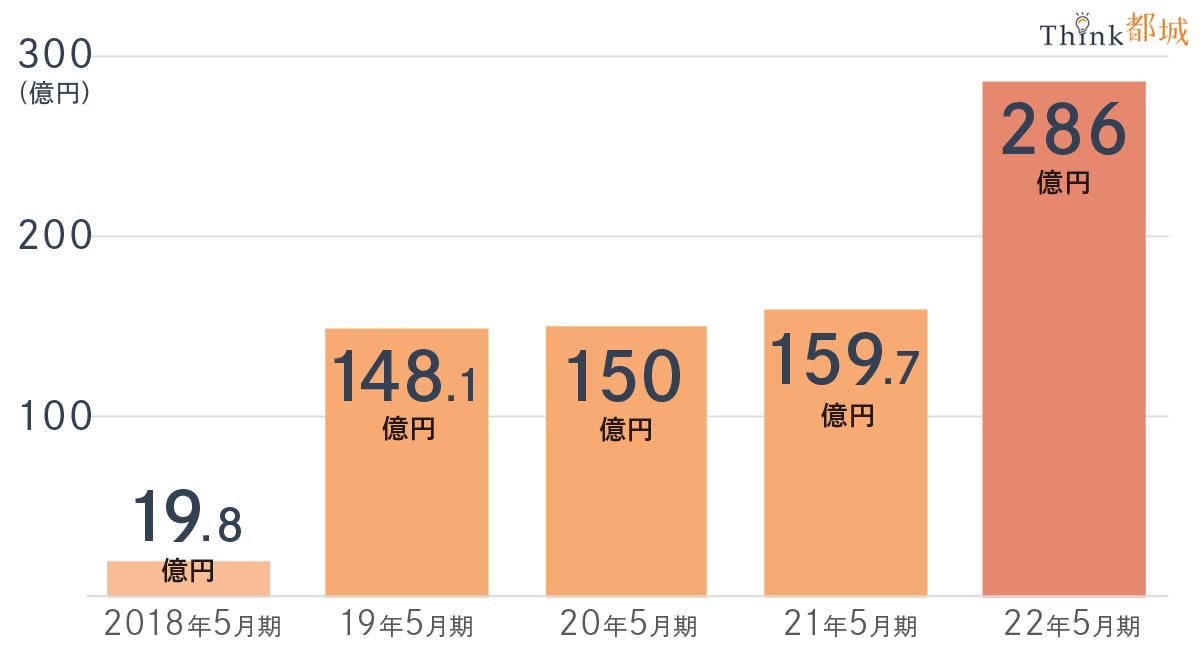

ふるさと納税市場の拡大にともないシフトプラスの業績も急成長。2017(平成29)年度に20億円に満たなかった売上高は4年後の2021年度(2022年5月期)、286億円まで急伸した。従業員数は2022年12月時点で550人を超えている。

注:シフトプラスの資料を基に作成

「ふるさと納税市場の拡大にうまく乗ったITベンチャー」。そう見る向きもあるだろう。だがそれは、表層のいち側面でしかない。

作業に追われる自治体からの叫び

「『想像していた通りの成長ですよね』とよく言われるのですが、ぜんぜんそんなことはない。自治体の皆さんに言われるがままやってきたら、こうなっただけ」

シフトプラスの中尾裕也社長

シフトプラスを創業した中尾裕也社長は、こう言い放つ。「基本、メディアには出ないようにしている」と、名を売る気もないらしい。“ITベンチャー”特有の威勢の良さは感じられず、あらゆる面でユニーク。出自もまた、独特だ。

中尾社長は2004年、遺伝子解析などを手がける大阪のベンチャー企業にIT技術者として入社した。そのベンチャーは10億円規模の出資を受け入れるなどして成長し、入社時に5人ほどだった従業員数も30〜40人に増えた。

だが、ある日、会社から「もうシステム部門はいらない」と宣告される。技術陣のリーダー格だった中尾社長始め、10人ほどのメンバーは路頭に迷った。「おまえらで会社をやれ」。つき合いのあった顧客からの勧めもあり、2006年、シフトプラスを立ち上げた。

そこから8年ほど、システム構築の受託事業などで「儲けることもなく潰れることもなく、食いつないできた」(中尾社長)が、2014年に転機が訪れた。

折しも、ふるさと納税市場全体が急拡大し始めた時期。都城市も、「肉と焼酎」を看板に掲げた「対外的PR戦略」のもと、ふるさと納税を2014年10月に全面リニューアル。寄附額日本一へ向けた快進撃の只中にあった。

都城市ふるさと納税大躍進のなぜ[前編] 起点となった「対外的PR戦略」

寄附件数や送付する返礼品数が急激に伸びると、従来の方法では対処しきれなくなる。ふるさと納税業務に最適化され、安価に使えるクラウドサービスがあれば……。都城市を始めとする、そうした自治体の要望に応えて作ったのが、ふるさと納税管理システム「LedgHOME(レジホーム)」だった。

2017年には都城市から、「関連業務も手伝ってくれないか」との相談もあった。寄附を受け付け、返礼品を送付すれば済むわけではない。

ひっきりなしに来る電話やメールでの問い合わせ対応。返礼品の紹介テキストや画像の制作。「ふるさとチョイス」「さとふる」「ふるなび」「楽天ふるさと納税」といったポータルサイトの更新。返礼品を提供する民間事業者への連絡……。

寄附件数が増えるほど、こうした「関連業務」も雪だるまのように膨れていく。

都城市は急きょ臨時職員を採用し、連日、大わらわで対応していたが限界を迎えていた。「なんとか、業務委託したい」。その要望に応えるかたちで、シフトプラスは2017年10月、もともと市役所で働いていた臨時職員約20人をスタッフとして雇用し、都城市に営業所を設立。これが、シフトプラスの関連業務の受託サービスの始まりとなった。

管理システムの提供とは違い、こちらは対応にある程度まとまった人員を確保しなければならない。大きなビジネスへと発展したが、稼働率はすでに目一杯。2022年は年間で60自治体ほどの依頼を断ったという。

なぜシフトプラスは地方自治体から圧倒的な支持を得ているのか――。

ノーと言わない対応力

「本当に手探り。ふるさと納税や自治体のことを必死に覚えて、フットワークの軽さと対応力だけでやってきた。それが功を奏したのかもしれません」

中尾社長はそう話す。例えば、ひとくちに「ふるさと納税の管理システム」と言っても、自治体ごとに業務プロセスは異なり、細かい要望が出てくる。そのたびに数十人体制でシステムを改修していったが、ほぼ無償で対応してきた。

「基本的にうちは『ノー』と言わない(笑)。月額3〜5万円の利用料ですべてやる。改修にかかる追加予算のために議会を通していたら、ほしい機能が使えるまで何カ月もかかってしまう。それでは勝負できない」

関連業務の受託サービスに至っては、もっと“泥臭く”やってきた。前述のとおりコールセンター業務、データ管理、ポータルサイトへの画像作成・登録はもちろんのこと、それ以外のあらゆる困りごとにも手弁当で対応した。

例えば、返礼品の写真がうまく撮れないと言われれば、カメラマンやフードコーディネーターを雇い、キッチンスタジオを借り、シズル感あふれる魅力的な写真を撮影して加工、魅力的な文言を添えてサイトへの登録まで一気通貫で請け負った。そのすべてが“自前”だ。

「そこまでやる会社はない。うちは基本的に外注が嫌いで、泥臭いことが得意。内製化して一緒に努力して儲けたほうがいいと思って、全部、自社でやっている」

ノーと言わない対応力に加えて武器となったのが、物理的な拠点である。

“流れ”で増えた拠点網が強みに

「IT」という商材は、リモート対応と相性がいい。全国規模でIT支援やコールセンター支援を手がける企業は都市部の事業所からの出張対応、もしくは、特定の地方に設けた大規模コールセンターで一括して受電・メール対応するというのが常だった。

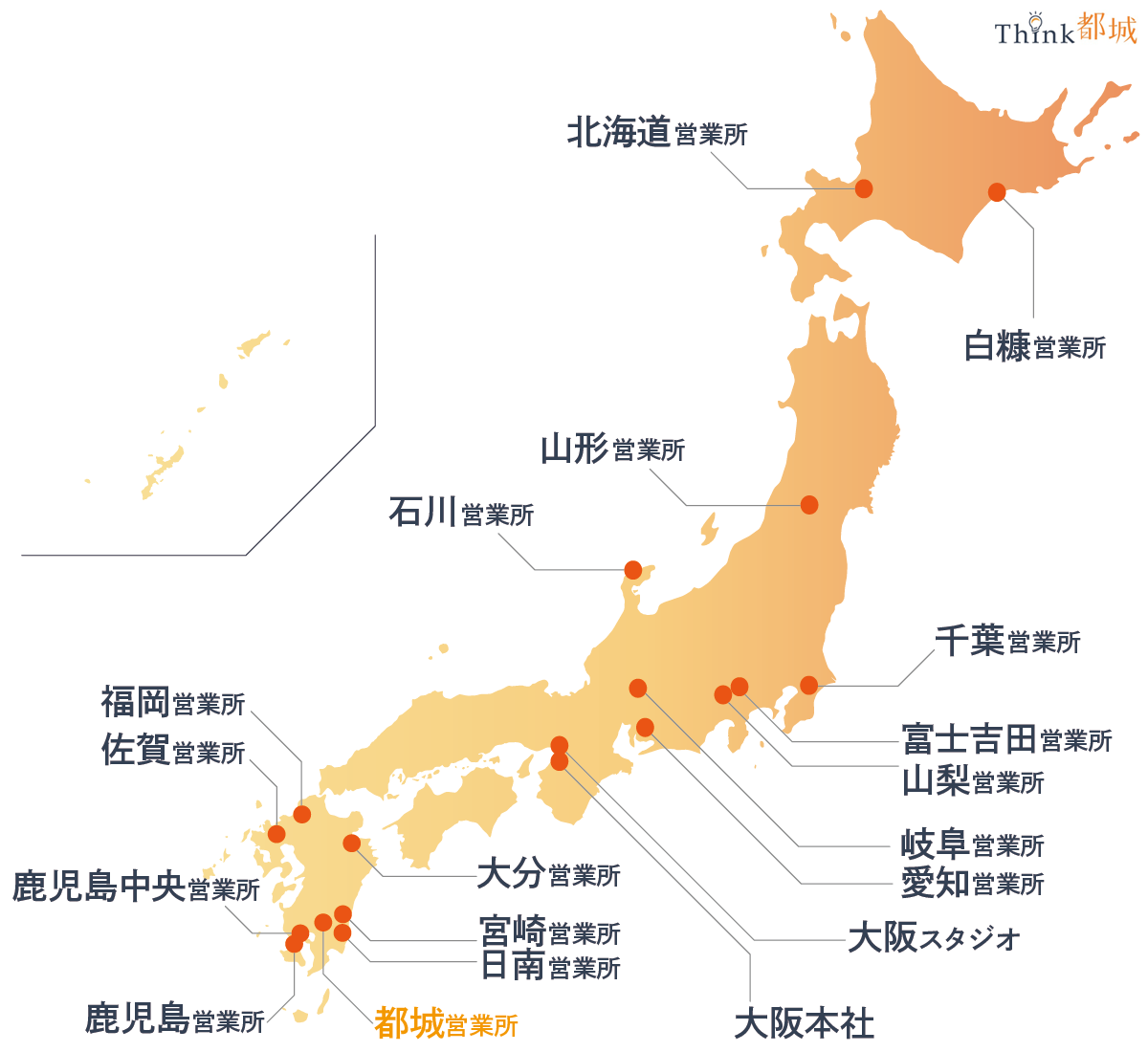

ところが、大阪市に本店を構えていたシフトプラスは、2017年設立の都城営業所を皮切りに、わずか7年で本店に加えて全国19カ所に営業拠点を設置してきた。

注:シフトプラスの資料を基に作成

「僕らが新しかったのは、自治体さんの横に営業所を置いて一緒に取り組んだこと。僕らみたいにバカみたいに全国に営業所作って、という会社はほかにないですね。競合他社は、4〜5年経って2拠点目を作るくらいですから」

例えば、「大分の実家に帰りたいので、大分に事業所を作ってもいいですか?」とスタッフに相談された中尾社長は二つ返事で「作りな!」と快諾。2022年11月に大分営業所がオープンした。

“流れ”で増えていった地方拠点だが、結果としてシフトプラスの強みとなる。

まず、話が早い。電話やメールではなく、すぐに自治体の担当者と会える距離。自治体からの要望に柔軟且つ即座に応えられる。加えて、分散された地方拠点によって各地域に雇用が生まれることは、その近隣自治体にとって好ましく、自治体からの信頼が増していった。

地方自治体に寄り添い、一体となって新たな価値を“共創”しているシフトプラス。ふるさと納税市場が続く限り、その成長は止まりそうにもない。

だが、仮に、ふるさと納税の制度自体が終わってしまったら、どうなるのだろうか。

「そうなったら、いったんは解散かなと思っています。みんなに言っているのは、ふるさと納税が終わったら、とりあえずみんなでハワイに行って、ホノルル空港で解散式やって、ちゃんちゃんで終わらせようって。一回、リセットに近いかたちで会社を辞めてもらって、残ったサービスと人だけで、どこまでいけるか、という感じでしょうか」

確かに、寄附額の総額が1兆円規模になろうとしているふるさと納税市場が終われば、現体制を維持するのは難しい。だが一方で中尾社長は、新たな共創の種まきもしている。

公的個人認証アプリで1位「IAM」

ふるさと納税での面倒なワンストップ特例申請がスマートフォン(スマホ)で完結する「IAM<アイアム>」アプリの累計ダウンロード数が公的個人認証アプリでNo1となりました――。

2023(令和5)年2月9日、シフトプラスからこんなプレスリリースが発信された。このアプリは主に、ふるさと納税における「ワンストップ特例申請」のために利用されている。

2022年8月にリリースされ、同年12月末には100万ダウンロードを突破。翌2023年3月時点で161万以上まで増え、マイナンバーカードに付随する「公的個人認証サービス」を活用した民間のアプリとしては、国内最大のダウンロード数を誇る。

きっかけは、またしても都城市だった。

ワンストップ特例申請が始まったのは、2015年4月1日。それまで、ふるさと納税の寄附者は寄附額の分を税金から控除するため、煩雑な確定申告をしなければいけなかったが、ワンストップ特例申請がこれを不要にした。

寄附先の自治体数が5団体以内であれば確定申告が不要になる制度。特例の適用に関する申請書を寄附先の自治体に提出するだけで控除されるとあって、ほとんどの寄附者がワンストップ特例申請を選択した。だが、これはこれで面倒だ。

寄附者は申請用紙に記入し、押印。本人確認書類のコピーを添付したうえで、郵送しなければならない。受け取った自治体も、開封して内容確認したうえで、不備がなければデータをパソコンで入力。不備があれば再度寄附者に連絡しなければならない。都城市だけで2021年度は30万件以上も処理しなければならなかった。

アナログだった申請や手続きをなんとかデジタル化できないか――。ふるさと納税に関する関連業務の一貫として、このワンストップ特例申請の事務処理もシフトプラスに委託していた都城市は、課題解決に向けて同社と検討を始めた。

国内最大のダウンロード数を誇る公的個人認証アプリIAM<アイアム>

独自アプリの開発で課題解決

最初に俎上にのったのが、国が運用する「マイナポータル」の活用。本人確認はマイナンバーカードの公的個人認証サービスを利用すればよい。(公的個人認証サービスについては以下の記事で詳説)

マイナンバーカードが導く未来 コンサートから“手ぶら観光”まで

ところが、申請者と寄附情報の紐付けが課題となった。都城市役所でデジタル戦略を担う総合政策部デジタル統括課の佐藤泰格副主幹はこう説明する。

「マイナポータルを使う場合は、寄附者に寄附情報と紐づく固有のコード(数字)を払い出し、そのコードを申請時に入力して頂く必要があります。このコードの入力が曲者で、人が入力する仕組みにすると、打ち間違えが多く、事務効率が大きく落ちてしまいます。マイナポータルでは、この点を打破できなかったことから、シフトプラスが大手電気通信事業者と連携し、アプリの独自構築に動きだすことになりました」

そうして完成したアプリがIAMだった。2022年8月、都城市が先行利用するかたちでアプリがリリースされた。

IAMもマイナポータル同様、公的個人認証サービスを利用。アプリを起動してマイナンバーカードをスマホにかざし、英数字混在の「署名用電子証明書用暗証番号」を入力すれば本人確認が済む。「打ち間違いの課題」については、都城市から送付する書類に「QR」を印刷、それを寄附者がアプリで読み込むことで固有のコードが申請画面に自動入力される仕組みを実装することで解決した。

効果たるや絶大だ。これまで申請書を入力したり、コピーをとったりして投函していた作業が、わずか1〜2分ほどで済むとあって、好評の声が続々と都城市役所へ届いた。

都城市における2022年9〜10月の利用実績では、ワンストップ特例申請の約4割がIAMからの申請。佐藤副主幹は「2022年9月末時点でのカード交付率の全国平均が5割であることを考えると、驚異的な数値だと考えています」と評価する。

このIAMというアプリが、全国に広まっている。

最も普及する個人認証アプリの可能性

都城市起点で開発されたIAMだが、都城市は独占する気はない。同じ課題を持つ全国の地方自治体も、この仕組みを活用できる。

2022年9月以降、IAMを活用してワンストップ特例申請を受け付ける自治体が急増し、同年11月時点で150以上の自治体へ広がった。2023年4月時点では210自治体まで増える予定だ。

各種の締切が重なる年末年始の“特需”を受け、利用者側のダウンロード数も急増。前述したように160万件以上となった。民間企業が提供する公的個人認証アプリとしては1位。中尾社長は、「強い自治体がIAMを使っている。だからIAMも強い」と語る。

管理システムや関連業務の受託サービスで実績を積み、自治体との関係性を強固に築いたシフトプラス。その資産を今度は、IAMというアプリの普及に生かしているというわけだ。

IAMには可能性が広がっている。ふるさと納税のワンストップ特例申請にも活用できるが、それだけに用途を閉じてはいない。中尾社長は、公的個人認証サービスを利用したあらゆる仕組みに、IAMを使ってほしいと考えている。

国が運用するマイナポータルのアプリも公的個人認証サービスを利用しており、こちらは5000万件以上のダウンロードを誇る。だが、マイナポータルは行政の手続きや申請用途に特化しており、民間企業は使えない。また、前述したワンストップ特例申請のように自治体からすれば使い勝手が悪い、あるいは開発が難しいサービスも出てくる。

IAMは、そうしたマイナポータルの補完として存在価値を発揮できると中尾社長は踏んでいる。例に挙げたのは「市民投票」。選挙への活用は法改正が必要のため、現状では不可能。だが、自治体が独自に行うアンケート調査などには活用可能だ。実際に、とある自治体とIAMを使った市民投票システムの開発の話を進めていると中尾社長は明かす。

IAMの可能性は自治体関連に限らない。民間企業・組織もIAMの仕組みを使うことができる。例えば、学生割引やコンサートチケットなど、今後、公的個人認証サービスを利用する仕組みを導入する際、IAMが選択肢として上がってくるかもしれない。その可能性は高まっていると中尾社長は見ている。

「ふるさと納税で強い自治体さんに導入してもらったおかげで、今、IAMが日本で一番使われている民間の公的個人認証アプリになりました。すでに皆さんのスマホに最も入っているアプリ。今後、公的個人認証サービスに対応した申請やサービスがたくさん出てきたとき、IAMは有力な候補となる」

「本店が都会にあるのはおかしい」

地方自治体を味方にビジネスを拡大するシフトプラス。地方に寄り添う、という根本的な姿勢があったからこそ、成し得た。

隣で中尾社長を見てきた都城市役所の佐藤副主幹は、「自治体に寄り添ってくれているからこそ、悩みがわかってともに課題解決できる。新しい官民の共創のモデルを見せてくれている」と話す。

地理的に近い場所で悩みをともに解決。ふるさと納税の寄附金という現実的な果実を自治体にもたらし、デジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させ、地方のIT武装にも一役買っている。「企業版ふるさと納税」の寄附をしたり、宮崎県都農町に本拠を構えるサッカーチーム「ヴェロスクロノス都農」のメインスポンサーをしたりするなどして、収益の還元もしている。

そして、中尾社長は寄り添う姿勢を象徴するような決断をした。

2023年3月に完成したばかりのシフトプラス都城営業所の新社屋。2023年中に本店を大阪から移す

2023年3月、全国の拠点で最も大きな規模となるシフトプラス都城営業所の新社屋が完成。大阪に本社機能を置きつつ、ここへ、2023年中に本店を移転する考えだ。

「ずっと前から、地方創生を語っている会社の本店が都会にあるのはおかしいと思っていました。ポータルサイトを含めてふるさと納税にかかわる大企業のほとんどが東京。地方のためと言って、結局、お金は都市部に循環している。だったら、うちは本店を地方に持ってたれ!と思いまして。会社の将来を見据えたとき、マイナンバーカード普及率1位の都城市が最適だった」

自治体に寄り添い、ともに成長してきたシフトプラスは、地方が束になれば強くなれることを証明しつつある。そして、新たなフェーズを見据え、都城市へやってくる。

「基本は、面白いことをやっているだけ。でも、地方で頑張ることで日本を幸せにできるよね、というのを見せていきたい」

地方から始まった官民の共創は、まだ終わりそうにもない。

(次回に続く)

「デジタル田園都市」の具体像 交付金を後ろ盾に加速する都城市