「13年で7割」開通

「池田(宜永)市長になってから、明らかに道路建設のペースが早くなった」――。都城志布志道路の建設推進に携わった関係者は一様にこう口を揃える。

都城志布志道路の開通の歴史を眺めると、確かにその開通ペースは尻上がりに速度を増している。

前回の記事でも記したように、開通ペースがいったん途切れる2011(平成23)年度末までを前半とすると、計画から約17年で「約3割(延長13.4km)」が開通。その後、2012(平成24)年度からの後半、約13年で残り「約7割(同30.9km)」が開通したことになる。

なぜ2011年度と2012年度を境に道路建設のペースが変化したのだろうか。「13年で7割」を達成できた理由とは――。

都城市の池田宜永市長。都城志布志道路について詳細に語った

2012年度から都城市長となった池田市長に答えを求めるべく、市長室を訪ねた。

「道路ばっかり、なりふり構わずやっていた」

「都城志布志道路の全線開通が、この地の“地の利”をより拡大することは間違いない。ところが、就任時はまだ全線の3割しか開通できていなかった。これは相当気合いを入れなきゃいけないということで、すぐに動きました。本当にあの時は道路ばっかり、なりふり構わずやっていた気がします(笑)」

インタビュー取材の冒頭、池田市長は開口一番、こう話した。

2012年11月の市長選で初当選した池田市長は、当初から都城市が持つ「三つの宝」、すなわち「農林畜産業の振興」「地の利の拡大」「人間力あふれる子どもたちの育成」をより輝かせることを公約とした。とりわけ、地の利を大きく拡大させる都城志布志道路への思い入れは相当強く、「早期全線開通」を具体的な公約項目の一つに掲げていた。

断っておくが、2012年度以降に開通した後半7割の区間は、一部区間を除いて2011年度以前から事業化されている。つまり後半の13年“だけ”で7割が完成したわけではない。

それでも、2018(平成30)年〜2025(令和7)年までの約7年間に合計30km以上の開通が集中するのは異例。全国の地域高規格道路でこれを上回る開通ラッシュは見当たらない。

池田市長は“なりふり構わず”なにをしたのか。尋ねると池田市長はこう言った。

「なにからなにまで、“やり方”をイチからガラッと変えたんです」。その最たるものが国土交通省(国交省)などへの「要望書」の書き方だと続けた。

要望書に追加された「防災」の観点

「まず、国交省への要望書の内容を書き換えることを最初にやったんです。『都城志布志道路は防災、経済、医療に役立つ』という内容のキャッチコピーを考えまして、これがとても大きかったと思っています」

「というのも、市長になる前、財務省の主計局にいた時、東日本大震災がありました。財政が厳しいなかでも、当局の考え方として、当然ながら“防災”には予算をつけるべきという考えがあった。ところが、当時の都城市の要望書には防災の観点がなかったんです」

「南海トラフ巨大地震というのも予見されているのに、防災の観点がない要望書を持っていっても意味がない。だから、イチから要望書を作り直したわけです」

都城志布志道路は「防災の道」でもある。この観点を新たに加えた池田市長は、「広報 都城(2013年1月)」の就任挨拶でもこう言及している。

巨大地震の発生時には、都城市が県の防災拠点になるので、都城志布志道路の早期全線開通や宮崎自動車道山之口サービスエリアのスマートインターチェンジの整備促進などに取り組みます。

就任直後、池田市長は「広報 都城」で都城志布志道路にも言及した

本テーマの初回記事で報じたように、都城志布志道路は畜産業を始めとする経済や医療にも大きな効果を発揮する。しかし、池田市長は都城志布志道路の意義として、それまで欠けていた「防災」要素を前面に押し出す戦略をとった。

次いで、池田市長はその作り変えた要望書を国土交通省(国交省)の担当者などに手渡す「要望活動」のやり方も変えた。

「私の持ちうる人脈や経験をフル活用して、要望活動のやり方もガラっと変えました。少なくとも一応、向こう(霞が関)で予算関連の仕事をしていたので、要望のタイミングとか、どこへ行けば効果的かとか、誰を訪ねればいいかとか、そういった“勘所”はあった」

国交省に最も要望に来る市長

都城志布志道路は国交省が指定した「地域高規格道路」。その事業化や予算配分に大きな権限を持つ道路局のほか、事務次官を筆頭とする国交省幹部の前にも頻繁に顔を出しに行ったと池田市長は振り返る。

「なんやかんや上京する機会はあるので、そのたびに、用事がなくても国交省に時間を見つけては伺っていました。もう就任してすぐです。最初の半年で月に数回、計10回くらいは行っているかもしれません(笑)」

言わば「アポなし」訪問も含まれる。会えずじまいでも、名刺だけ置いてくるなど爪痕を残していると、道路局の担当者や幹部が「また来てくれたんですね」と覚えてくれ、意思疎通ができるようになっていったという。

そのうち、国交省内では「都城志布志道路の市長」として知られるようになり、「全国で最も国交省に要望に来ている市長」とも言われるようになった。

当然、要望の頻度で事業化が決まるわけではない。本テーマの初回記事で触れたように、道路の採算性を測る「費用便益比(B/C)」などが、それぞれの区間を「整備区間」へと押し上げる大きなファクターとなる。

整備区間の指定は、事業化へ前進させる大きな砦であり、予算が付き、工事着手へ進むための最低限の必要条件。じつは池田市長の就任時、まだ整備区間に指定されていない区間が一つだけ残されていた。

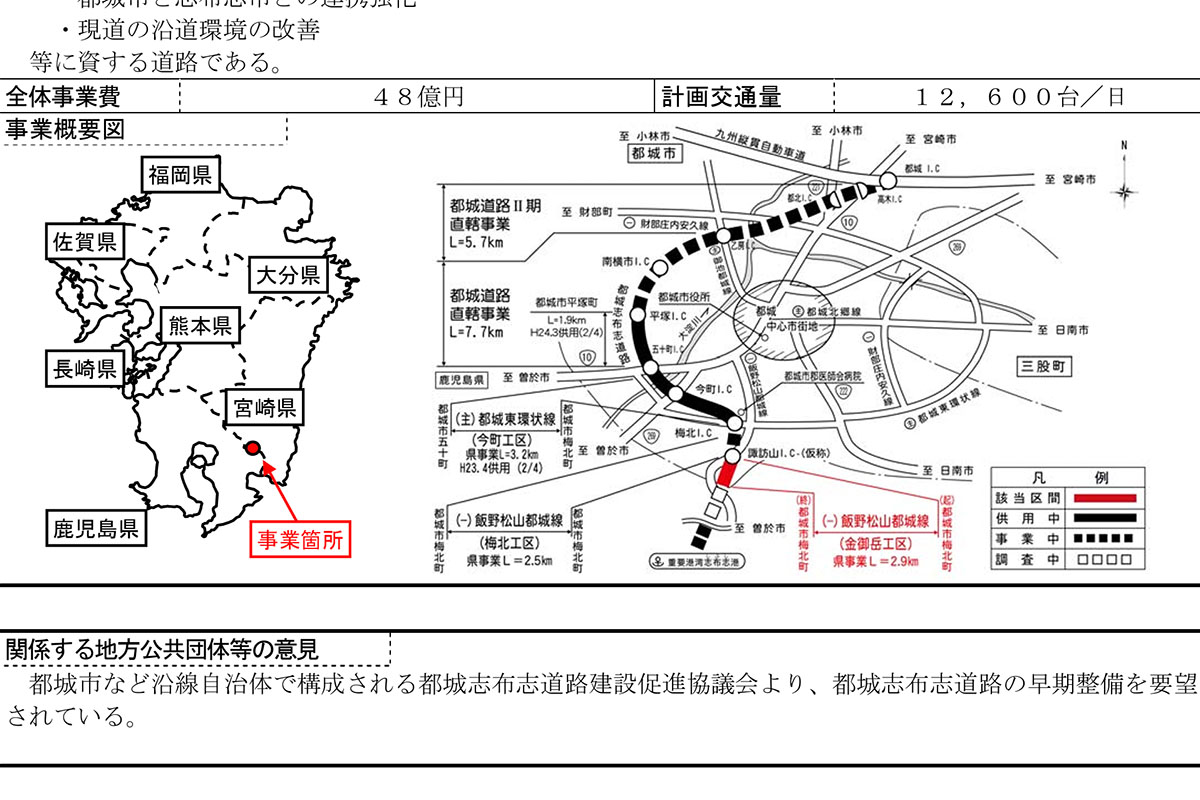

宮崎県と鹿児島県の県境をまたぐ延長5.8kmの「金御岳IC~末吉IC」区間だ。

残された県境区間も「整備区間」へ

「市長に就任した時、県境区間がまだ整備区間になっていなかった。ということは、事業化の俎上にも載っていなかったわけで、国からのお金が1円も入らない状況。これは整備区間にしてもらわなければと、相当、頑張りました」

県境区間は、金御岳から尾根が連続する山地。谷を超えるため橋梁主体の重構造となり、地質構造も複雑なため、段階整備の最後に回った。県境区間の難しさはほかにもある。

県境区間の「金御岳IC~末吉IC」は都城志布志道路のちょうど中央部分に位置する(「広報 都城」より)

この区間は、正確には宮崎県側の「金御岳工区」と鹿児島県側の「末吉道路」という2つの区間から構成されるが、県境付近にはなにもない。県境にICを設けず、一体区間として整備を進める必要があり、土地収用法の事業認定などが複雑化した。

しかし、県境区間は都城志布志道路の中心であり、ここがつながらず分断されたままでは、都城志布志道路がもたらす便益は格段に落ちる。

要望活動に邁進していた池田市長は、とりわけ、この県境区間を整備区間に指定してもらうよう心血を注いだ。そして、結果として熱意は伝わった。

2013(平成25)年5月、国交省は「金御岳IC~末吉IC」区間を整備区間に指定した。池田市長は「これは本当にうれしかった。一番、うれしかったかもしれない」と喜びを隠さない。それほど、大きな出来事だった。

道路関連では、前出の「広報 都城」で宣言していた「スマートIC」でも、時を同じくして結果が出ている。

潮目が変わった「2013年5〜6月」

池田市長は就任直後から、都城志布志道路の推進と同時並行で、宮崎自動車道の山之口サービスエリア(SA)からアクセスする「山之口スマートIC」の整備にも乗り出していた。

就任から約半年後の2013(平成25)年5月、池田市長は国土交通大臣(国交相)にスマートICの連結を申請。これを受け翌6月、国交相が連結を許可した。ちなみに山之口スマートICは2016(平成28)年9月、宮崎県内初のスマートICとして開通している。

「金御岳IC~末吉IC」区間の整備区間指定も、山之口スマートICも国交省の判断次第。池田市長の行動力や要望活動がどれだけ“効いた”のかはわからない。だが、就任から半年足らずで大きな山が立て続けに動いたのは事実だ。

「市長に就任して最初の半年で一気に勢いをつけることができた。そこからタタタタって動き出した。振り返ると、やっぱりうまくスタートダッシュができたことが、全線開通に向けた一番大きなポイントだったと思います」

都城志布志道路に漂っていた靄(もや)は一気に晴れ、潮目が変わった。イチからやり方を変え、半年で結果を出した「スタートダッシュ」の効果は確かに大きかった。

その後も「全国で最も国交省に要望に来る市長」は健在で、2012年12月に発足した第2次安倍内閣の国交相、太田昭宏氏や、後任大臣となった元公明党代表の石井啓一氏などに直接、陳情したこともある。

しかし、最初の勢いは、いつかは失速する。全線開通まで約12年もの長丁場が続いたなか、勢いを「持続」させたほかの要素はなかったのか。聞くと、池田市長は2つの要素を挙げた。

一つが、スタートダッシュの最中に加勢した「副市長」の存在である。

児玉副市長の加勢、見えない貢献

「もともと宮崎県で県土整備部長を務めていた児玉さんが副市長として来てくださった。土木の専門家ですし、県に対してしっかりものも言えますし、それだけでも大きな存在ですが、国交省や鹿児島県との関係でも人脈や経験を活かし、常に助けていただきました。国に突っ込んで、前に進まないことは多々ありましたが、児玉さんが見えないところで“地ならし”をしてくださり、進んだこともありました」

池田市長は、前副市長だった児玉宏紀氏をこう評する。

児玉氏は宮崎県の土木行政のトップである県土整備部長を務め、2012年に退職。池田市長初就任から約4カ月後の2013年4月、都城市の事業担当副市長に就任。県でも携わっていた都城志布志道路の全線開通に尽力した。

2013年4月、都城市の事業担当副市長に就任した故・児玉宏紀氏

3期10年7カ月の長きにわたり、あらゆる面で池田市長を支えたが、2023(令和5)年10月に体調不良を理由に退任。翌24年1月、逝去した。享年72歳だった。

児玉氏の副市長退任時、池田市長は職員向けの庁内メッセージで「豪放磊落、まさに『親分』と呼ぶにふさわしい懐深くて温かく存在感のある副市長でありました。職員の皆さんも、そして私も、児玉副市長に頼りっぱなしだった気がいたします」と語っている。

国交省への要望活動で、池田市長と児玉氏が一緒に行動をともにすることはほぼなかった。しかし、行くべきタイミングで池田市長に欠かせない用事がある場合や、池田市長が赴く事前の準備段階などで、児玉氏も頻繁に霞が関に向かい、地ならしや調整をしていた。

土木畑が長い児玉氏には鋭い“勘”もあった。「市長、いまですよ。国交省へ行ってください」。そういった進言を得たことは数しれない。池田市長は改めてこう述懐する。

「(地ならしは)私も当然やりますし、地元選出の古川(禎久)先生(衆院議員)に助けられることもありましたが、児玉さんには“縁の下の力持ち”として本当に一生懸命にやっていただいた。全線開通に欠かせない存在でした」

持続した「民間の熱量」

全線開通へ向けスタートダッシュの勢いを持続させた児玉氏。もう一つ、池田市長が持続に欠かせなかったと思う要素がある。「民間の熱量」だ。

「都城市など沿線自治体で構成される都城志布志道路建設促進協議会より、都城志布志道路の早期整備を要望されている」――。

先に紹介した「金御岳IC~末吉IC」区間が整備区間となり、2013年度の国の事業として採択された時。国交省道路局の「新規事業採択時評価結果」にこんな文言がある。

金御岳工区の「新規事業採択時評価結果」

整備区間の指定や事業化などの判断材料として、「地元が求めているか否か」という点も重視される。反対運動などが起きていれば事業化へ進みにくい。逆に道路を求める地元の熱量が大きければ事業化しやすい。

もともと都城志布志道路は、沿線住民など地元の反発はほとんどなく、要望の声が大きかった。だが、新たな開通が滞った時期、地元のモチベーションは相対的に下がっていた。そこへ、スタートダッシュが効いたと池田市長は言う。

「(就任後)最初の半年で民間側の熱量がまた、ちょっと上がったんです。そこからまた、要望活動を強めたら間髪を入れずに新しい区間が開通して、それが続いていった。なかなか開通しなかったのが、結構な頻度で開通式典が来るわけです」

ここで、もう一度、2018(平成30)年以降の開通ラッシュをおさらいしよう。

| 区間 | 延長 (km) |

供用開始 | 所在 | 管理 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 都城IC〜乙房IC | 5.7 | 2025年2月 | 都 城 市 |

国 交 省 |

|

| 乙房IC〜横市IC | 3.0 | 2022年3月 | |||

| 横市IC〜平塚IC | 2.8 | 2019年3月 | |||

| 平塚IC〜五十町IC | 1.9 | 2012年3月 | |||

| 五十町IC〜梅北IC | 3.1 | 2011年4月 | 宮 崎 県 |

||

| 梅北IC〜金御岳IC | 2.5 | 2018年2月 | |||

| 金御岳IC〜末吉IC | 5.8 | 2021年3月 | |||

| 曽於市 | 鹿 児 島 県 |

||||

| 末吉IC〜松山IC | 4.2 | 2005年2月 | |||

| 志 布 志 市 |

|||||

| 松山IC〜有明北IC | 4.1 | 2008年2月 | |||

| 有明北IC〜有明東IC | 4.3 | 2018年3月 | |||

| 有明東IC〜志布志IC | 3.6 | 2021年2月 | |||

| 志布志IC〜志布志港 | 3.2 | 2025年3月 |

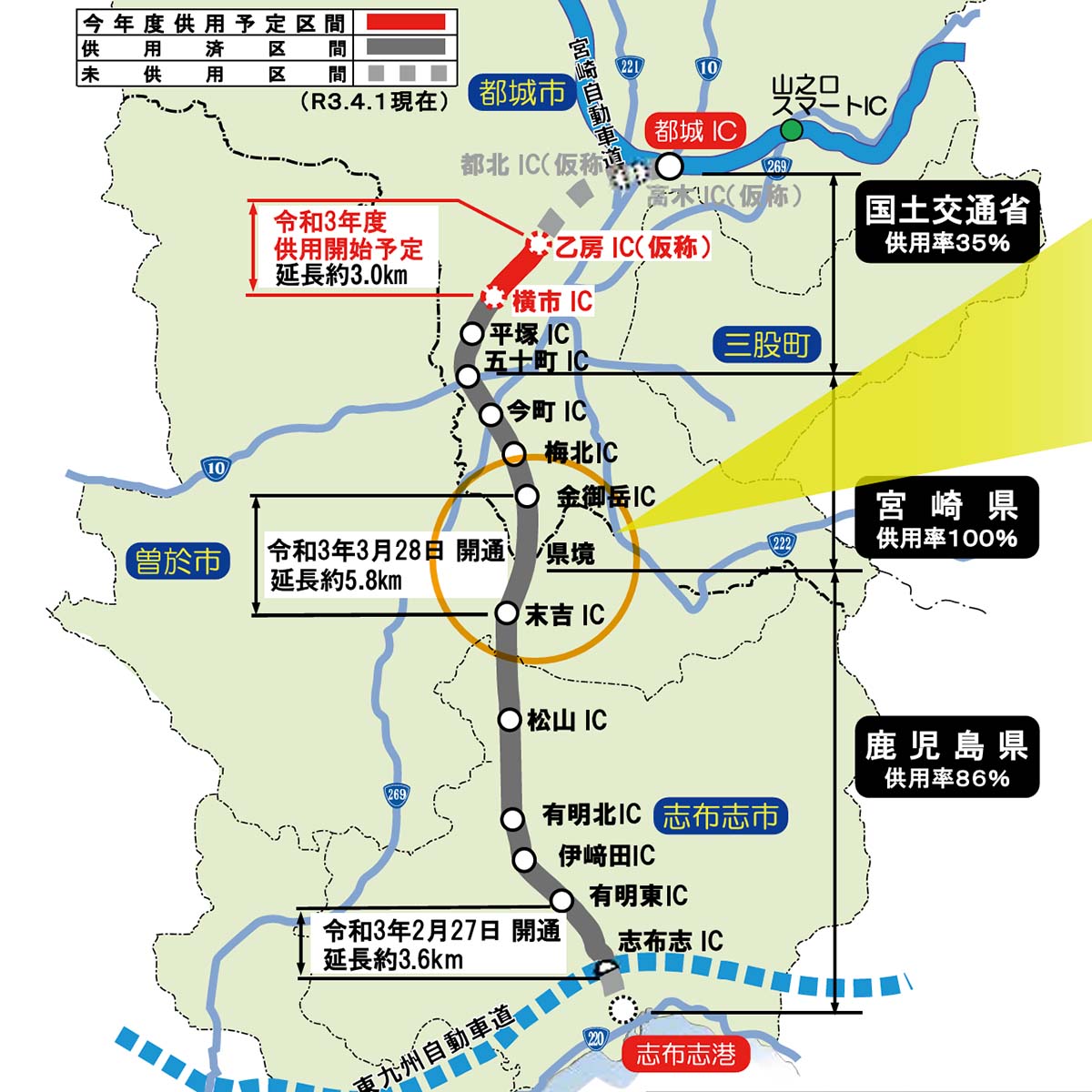

2018年2月に「梅北IC〜金御岳IC(同2.5km)」が、同年3月に「有明北IC〜有明東IC(同4.3km)」が開通すると、翌2019(平成31)年3月に「横市IC〜平塚IC(同2.8km)」、2021(令和3)年2月に「有明東IC〜志布志IC(同3.6km)」の開通が続いた。

エリアごとに見ていくと、都城市内の区間では、すでに開通済みだった「平塚IC〜梅北IC(同5km)」の両端が延伸されるかたちになり、一気に走れる距離がそれまでの約2倍、10.3kmになった。

鹿児島県内区間では、開通済みだった「末吉IC〜有明北IC(同8.3km)」の志布志方面が延び、こちらも約2倍の16.2kmとなった。

そして2021年3月、分断されていた10.3kmと16.2kmがいよいよつながる。

2021年3月、県境区間の「金御岳IC〜末吉IC」が開通、道路がつながった

県境の「金御岳IC〜末吉IC(同5.8km)」が開通。都城市と曽於市、志布志市を貫く延長32.3kmの1本の道路が完成した。この時点で部分供用された延長は全体の「73.1%」。都城志布志道路の“全貌”が見え始めた。

都城の市民にとってインパクトがあったのは、2022(令和4)年3月12日の「乙房IC〜横市IC(同3km)」の開通だろう。乙房ICは比較的、中心市街地に近く、市内からのアクセスも良い。この区間の開通で、開通区間は全体の約80%(同35.3km)に達し、全線開通の一歩手前まで来た。

2022年3月、「乙房IC〜横市IC」も開通した

根拠なき「10年」という目標

全線の3割でとどまっていた都城志布志道路は2018年3月以降、わずか4年で8割まで開通が進んだ。この間髪を入れない開通ラッシュが、地元や民間の熱量をさらに押し上げていったと池田市長は語る。

「自分たちの要望活動が目に見える形で道路の整備につながっていることを日に日に実感するわけです。そしたらうれしいですよね。黙っていても皆さん自ら国交省へ要望に行ってくれるくらい、自ずとモチベーションや熱量も上がっていった。そのいい流れがずっと続いたのは、本当に(全線開通にとって)大きかったと思います」

毎年のように新たな区間が開通し、クルマ移動がどんどん便利に快適になっていく。3割開通の時代とは見違える世界がそこにはあった。沿線住民や地元の全線開通への期待感は高まる一方。それでも池田市長は、ことあるごとに民間を鼓舞することを忘れなかった。

「この勢いを止めたらだめです!」「1回エンジンが止まると、またかけ直すのにものすごいエネルギーがかかる」「だから、もうここは最後まで一気呵成に行きましょう!」――。

民間と行政が一体となって早期全線開通に向けた決起大会を毎年行った。写真は2019年8月の大会(都城市役所のFacebookページより)

そんな言葉を、道路建設を推進する民間組織などのメンバーにかけていたという。エンジンが止まりそうだったわけでも、熱量が足りなかったわけでもない。それでも念押しを続けたのには理由がある。

「これはいつも言っていましたが、私がバトンを受け取った時、17年で3割の開通。ということは、このペースが続くと全線開通まであと40年くらいかかる計算になる。いやいや、それは……ってなるじゃないですか(笑)」

「だから自分の中では、『10年で残り7割』を達成するくらいの気概でやろうと決めた。べつに10年になにか意味があるわけじゃないんです。でも、そのくらいの気概でエネルギーを注いでやらないと間に合わないと思っていました」

勢いは衰えず、ついに2025年2〜3月、都城側の起点と志布志側の終点、最後の両端が開通し、全線開通へと至った。

本当は言いたかった「児玉副市長」の名前

全線開通まで池田市長の就任から約13年。「10年」でとはいかなかったが、池田市長は結果に満足している。

「結果は13年だったんですけれど、でも目標を掲げずに粛々とやっていたら、多分、まだ全然、開通していないんだろうなと思う。高い目標を掲げて取り組んだからこそ、13年で7割が達成できたんじゃないでしょうか」

だからと言って、自分の政権だけの手柄だと考えているわけではない。

「我々の世代にとっての市長と言えば岩橋(辰也)さん。旧国鉄の志布志線の廃止があって、都城志布志道路の話が持ち上がり、それをちゃんと最初にレールに乗せた岩橋さんの功績はとても大きい。当然、それを引き継いだ長峯(誠)前市長も貢献してくださったと思います。私が最後にバトンを受け取ったということです」

「個人的に言うと、地元の国会議員の先生で私が最もお世話になったと感じるのは古川先生。だから、岩橋さん、長峯前市長、古川先生からは、とても大きな力をいただいたというふうに思っています」

2025年2月15日、乙房ICで「都城IC~乙房IC」の開通を祝した祈念式典が開かれ、テープカットのほか、河野俊嗣 宮崎県知事や池田市長など関係者からの祝辞が贈られた。

2025年2月、都城側の最後の区間「都城IC〜乙房IC」が開通、式典も開かれた

列席者の一人、古川衆院議員は挨拶で、「忘れてはならない立役者」として故人となった児玉氏の名前を挙げた。池田市長はこれが嬉しかった。

「あの時本当はね、私が児玉さんの名前を出したかった。けれども立場上、児玉さんの名前を強調して出すわけにはいかない。そうしたら打ち合わせもしていないのに、古川先生が言ってくださった。ありがたかったです」

そして、こうつぶやいた。「ぜひ児玉さんと一緒に完成した都城志布志道路を通りたかったですよ。それが本当に残念。一番、喜んでくれたはずなのでね」……。

就任直後のスタートダッシュに、参謀・児玉副市長の支え、そして持続した民間の熱量。これらの要素が「13年で7割」の達成に導いた。

じつは児玉氏は民間組織、とりわけ「道づくりを考える都城広域女性の会」の活動に対しても大きな影響を与えていた。次回、都城志布志道路の歴史を紐解く連載の3回目で、「民間セクターの力」を深掘りするため、女性の会の立役者を訪ねた。

(次回に続く)