全国で一番活発な「女性の会」

2025(令和7)年9月13日、鹿児島県曽於市の末吉総合センターに約700人が集結。同年3月に全線開通したばかりの「都城志布志道路」と「東九州自動車道」をつなぐ新たな2道路の建設へ向けた合同決起大会が行われた。

9月13日に行われた「都城末吉道路・曽於志布志道路建設促進合同決起大会」

「がんばろー!がんばろー!がんばろー!」。壇上で拳を突き上げたのは都城市の池田宜永(たかひさ)市長。その両脇とうしろをピンクの法被をまとった「女性」が固めていた。

ひときわ目立っていた彼女らは「道づくりを考える都城広域女性の会(以降、都城広域女性の会)」のメンバー。同会は、都城志布志道路を全線開通へ導いた要因として池田市長が挙げていた「民間の熱量」の熱源でもある。

その名は、都城市側での最後の開通式でも飛び出た。

2025(令和7)年2月15日に行われた「都城インターチェンジ(IC)〜乙房IC」の開通記念式典。国土交通省(国交省)の山本巧 道路局長、宮崎県の河野俊嗣 知事、古川禎久 衆院議員などが祝辞を述べ、続いた佐藤信秋 元参院議員はこう語った。

2025年2月15日、都城市側で最後の開通となった「都城IC〜乙房IC」の記念式典

「ここの『女性の会』が全国で一番、活発で頑張っている」――。

そう評された“全国一”の活動を、現場で長年けん引してきたのが、今回の主役である内村仁子(よしこ)さん(82歳)である。

知られざる都城志布志道路のサイドストーリーを追うべく、乙房ICから目と鼻の先、志比田町にある内村さんの自宅を訪ねた。

「都城広域女性の会」の発起人

なぜ会長ではなく副会長を訪ねたのか。それは、彼女が都城広域女性の会の発起人代表であり、現場を仕切るリーダーだからだ。

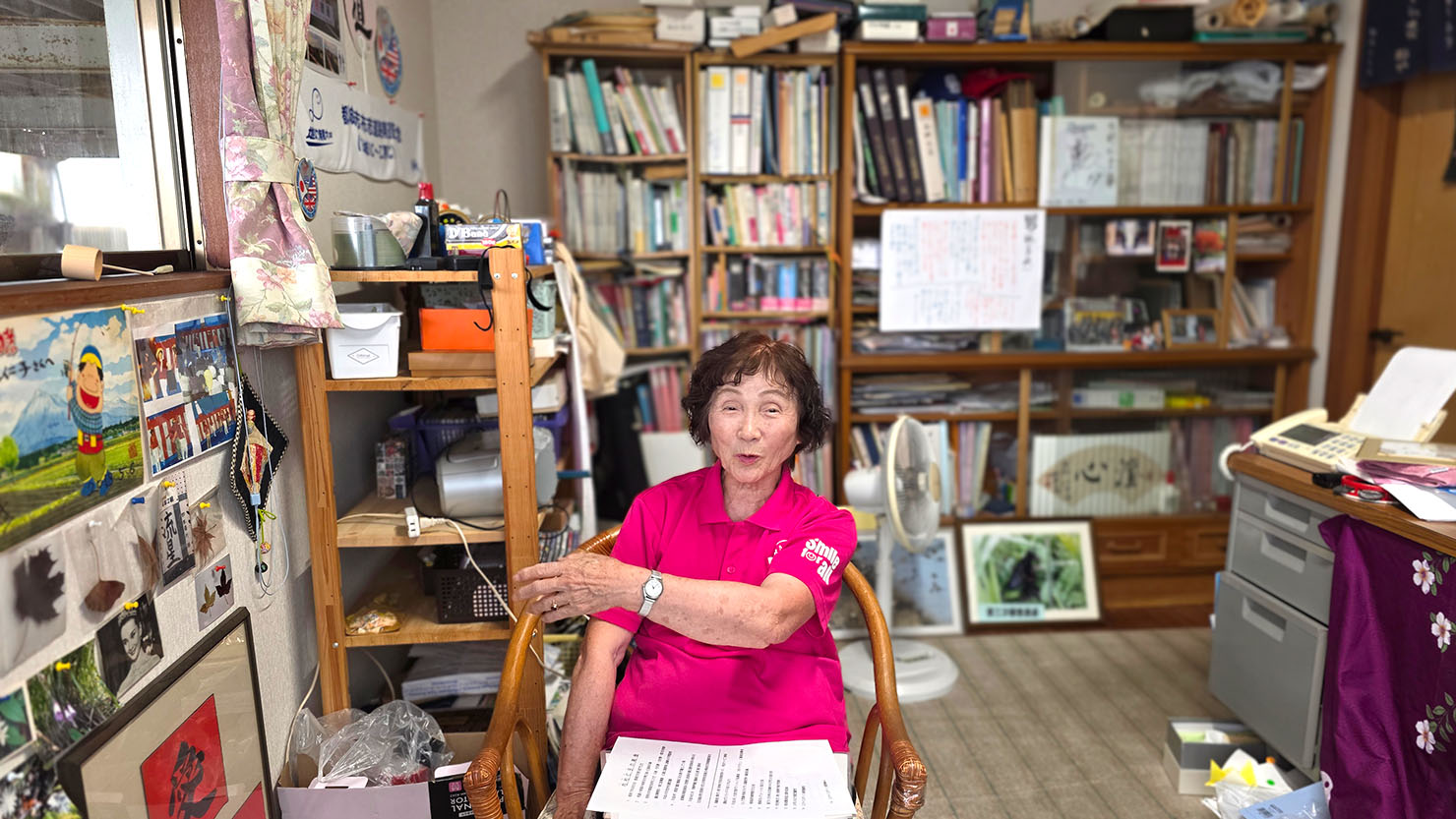

「道づくりを考える都城広域女性の会」の副会長を務める内村仁子(よしこ)さん

「ごめんなさいね、宮崎(市内)から高速で運転して帰ってきたばかりで、なんも片付けもできてなくて」

まだ現役バリバリといった様子で、生粋のみやこんじょ弁を交えながら早口で話す。宮崎県レクリエーション協会の理事長と事務局長も務めており、事務所がある宮崎市と自宅を自ら運転して行ったり来たりしているのだという。

案内された自宅の作業室の壁には、所狭しと歴史を感じさせる写真や記事、パンフレットなどが貼られていた。

「乙房ICでの式典で、都城広域女性の会の名前も出たそうですね」。そう水を向けると、嬉しそうに言った。「そうです。全国に数十ある女性組織で、ここの女性の会がトップだって。佐藤先生がみんなの前で仰ったのにはびっくりしました。私たちは手を叩きました。みんなで、よかったねーって喜びました」。

道路局長や事務次官など国交相の要職を歴任し、政界入りした佐藤元参院議員がわざわざ式典で名を挙げた都城広域女性の会とは。いったいどんな組織で、どんな活動を繰り広げてきたのだろうか――。

内実を知るには、内村さんとともに歴史をたどる必要がある。

男性社会と「おなごんよひで免許どん」

1997(平成9)年3月、都城市議会議員(市議)選挙で初当選した内村さんはもともと、都城市役所の職員だった。

夫も市役所勤務で、自治公民館長を務めたこともある。市の職員時代、内村家は近隣住民からなにかと頼られることが多かったと内村さんは話す。

「この辺は農村地帯。じいちゃんばあちゃんが多くて、毎朝のように誰かが来られ、手紙を出してくれ、貯金を下ろしてくれ、戸籍謄本を取ってきてくれと、家が“ミニ市役所”みたいになってました。バス代がかかったり、高齢で行きづらかったりするので」

そのうち、周囲から市議選に出ることを勧められるようになるが、当初は毛頭、その気がなかった。

「市の議会事務局に12年いました。今はもうできませんけれど、その頃の市議は飲み食いが多くて、それ見てたから、あんな仕事はしないと言ってたんです(笑)」

ただ、いわゆる「男性社会」については、思うところがあった。

「この地域はですね、『おなごはだまっちょれ』だった。市役所にいる時、自動車の免許を取りに行ったんです。人目を忍んで夜間に行きました。『おなごんよひで免許どん』って言われました。女のくせに免許なんか、という意味です」

「市役所も男性の社会でした。女性職員はお茶入れをしたり掃除したり、職域といえば窓口だけ。私は恵まれていたんです。でも周りの女性は市役所に入って20数年間一度も出張をしたことがないというのが当たり前。女性の声が通らない。そういうところでした」

出馬決意と選挙戦「そういう時代じゃない」

本人いわく「私は遠慮がない」という内村さんは、市民課、会計課、都市計画課、議会事務局、商工振興課、広報公聴課などをわたり歩き、市役所初の女性「主査」にもなった。

内村さんは1961年から約36年、都城市役所で職員として働いた

岩橋辰也市長時代、男女共同参画が始まる少し前、女性の地位向上を目的とした市役所横断の女性グループが立ち上がり、内村さんも参加。「もっと女性のために役立ちたい」と意識が変わった。そんな折、夫からも市議選への出馬を勧められた。

「子どもも大きくなったし、お金もそんなにいらんから、お前、市役所をやめて市議選に出たらどうか」。友人からも「まだ市議会に女性がいないがね。あんたが出らんね」と言われ続けていた。

時代も変わりつつあった。都城は焼酎王国。かつては選挙事務所や有権者の家、あらゆる場所で「湯呑みに焼酎」が当たり前だったが、選挙法の改正で制限された。

「私の実家の母が、『よっこちゃん、選挙ん出っと家屋敷がねごないが(なくなる)』って。お金がそれくらいいるからと。そしたら夫が、『今の選挙はそういうのはないから心配いりません』って、みんなを説得してくれたんです」

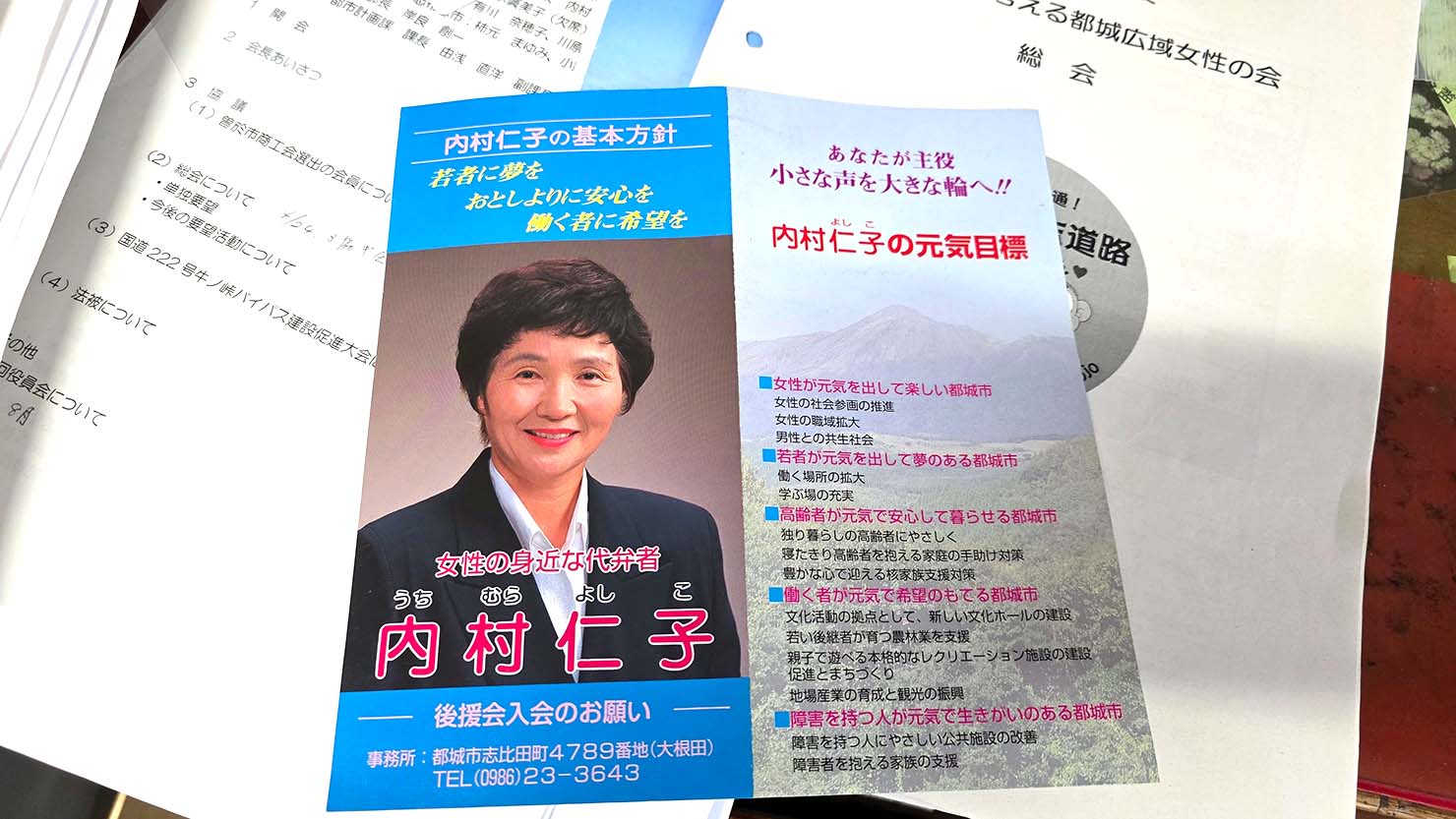

1997年から都城市議会議員となった当時のパンフレット

36年務めた市役所をやめ、1997年の市議選への出馬を決意した内村さん。夫は公務員のため直接的な選挙運動ができない。「ここは誰だ、ここはこういうつながりだ」と夫がレクチャーしてくれ、1日100軒近い家を回った。

「は?だい(誰)がね。旦那さんじゃなくて、あんたがね」。そう言われたことも数しれない。それでも内村さんは定数32人中、5位の得票数で議席を勝ち取り、唯一の女性市議となった。

「都城志布志道路も加えてほしい」

ただし、内村さんは議員として都城志布志道路に深く携わってきたわけではない。女性の会のメンバーとして推進活動に関わり始めたのは、初当選から約11年後のことだった。

内村さんは3期、約9年にわたって市議を務めたのちの2006(平成18)年2月、宮崎県議会議員の“補欠”選挙に出馬し、県議となった。翌2007年4月の通常選挙では惜しくも次点落選したが、2011(平成23)年の県議選で返り咲き、2期目を務めた。

2006年から務めた宮崎県議会議員時代のポスター

この間、道路との縁が深まった。新たな「女性の会」の発足を手伝ったことを機に、都城志布志道路の建設推進活動にどっぷりと浸かっていくことになる。

新たな女性の会とは、「道づくりを考える宮崎“中央”女性の会(以降、宮崎中央女性の会)」。冒頭で紹介した都城広域女性の会とはまたべつの組織だ。

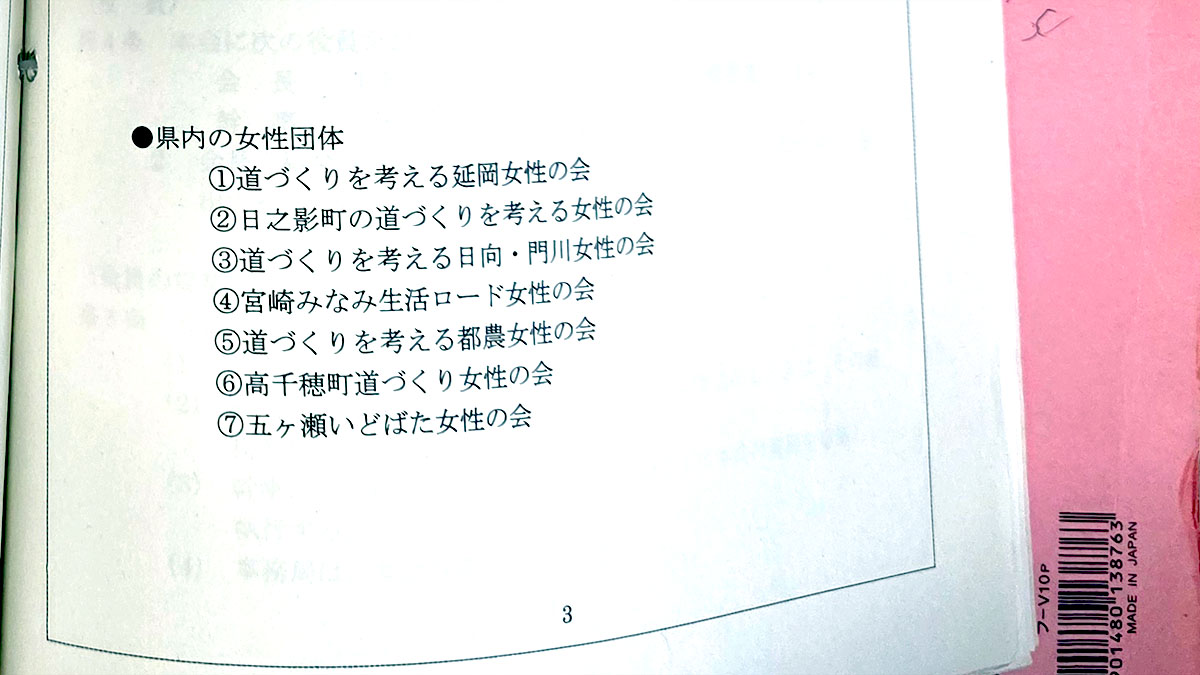

「当時、県内にいろいろな道づくりを考える女性の会があったんです。高千穂とか延岡とかですね。(宮崎市や都城市など)そういうところに入らないところを全部ひっくるめて、『宮崎中央女性の会』っていうのを作ったんです」

内村さんがまだ県議を務めていた時、各地域に高規格幹線道路(高速道路)を通し、ICやスマートICなども整備することを主たる目的とした女性による市民組織が県内に7つあった。それ以外の地域が寄り集まり8つ目の女性の会を立ち上げようという動きに、内村さんも合流した。

「道づくりを考える宮崎中央女性の会」が発足した2008年当時、県内にはすでに7つの「女性の会」があった

「人づてに頼まれて、規約やら組織やらぜんぶみんなで作って。会長は(宮崎県)初の女性副知事を務められた坂(佳代子)さんになってもらおうとお願いして。私も副会長にとなって。ただ、そこで条件を出したんです。活動内容に『都城志布志道路の全線開通の推進』も入れてくださいって」

本来、県内の各女性の会は、基本的には高規格“幹線”道路高速道路のための組織。しかし内村さんは、宮崎中央女性の会の活動目的にあえて“地域”高規格道路である都城志布志道路の建設促進も入れてもらった。都城志布志道路の建設が、遅々として進んでいないように感じていたからだ。

「生きているうちに出来るだろうか」

内村さんがまだ市職員だった頃に時代を戻そう。1994(平成6)年12月に「計画路線」の指定を受ける数年前。自治公民館で都城志布志道路の建設に伴う初めての「住民説明会」があった時のことを、内村さんはこう振り返る。

「うちがある志比田町の大根田に高速道路が通るということで、ここの地区の人が集まって、市が大きい地図を広げて、『うちの畑はここだここだ』と始まった。もう農業は高齢化でどんどんできなくなる。土地が売れるかもしれないということで、みんな喜んだんです。反対する人はいませんでした」

ところが、計画路線の指定から十数年経った市議時代、反応は変化した。「鹿児島県の方は工事がバリバリ進んだ。でも都城側は開通がなくて、地域の皆さんも『生きっちょいうち、でくったろかぃ(生きているうちに出来るだろうか)』って話してました」。

鹿児島県側は、2008(平成20)年2月までに「末吉IC〜有明北IC(延長8.3km)」が開通。宮崎県側でも「平塚IC〜梅北IC(同5km)」の工事が進んではいたが、住民には開通時期が見えていなかった。

宮崎県側で初となる開通は2011年4月、東日本大震災の直後だった

だから内村さんは、宮崎中央女性の会の活動内容に都城志布志道路を加えることにこだわった。願いは通り、2008(平成20)年3月、宮崎・都城・小林・西都・えびのなど5市10町1村の女性が連携する宮崎中央女性の会が発足した。

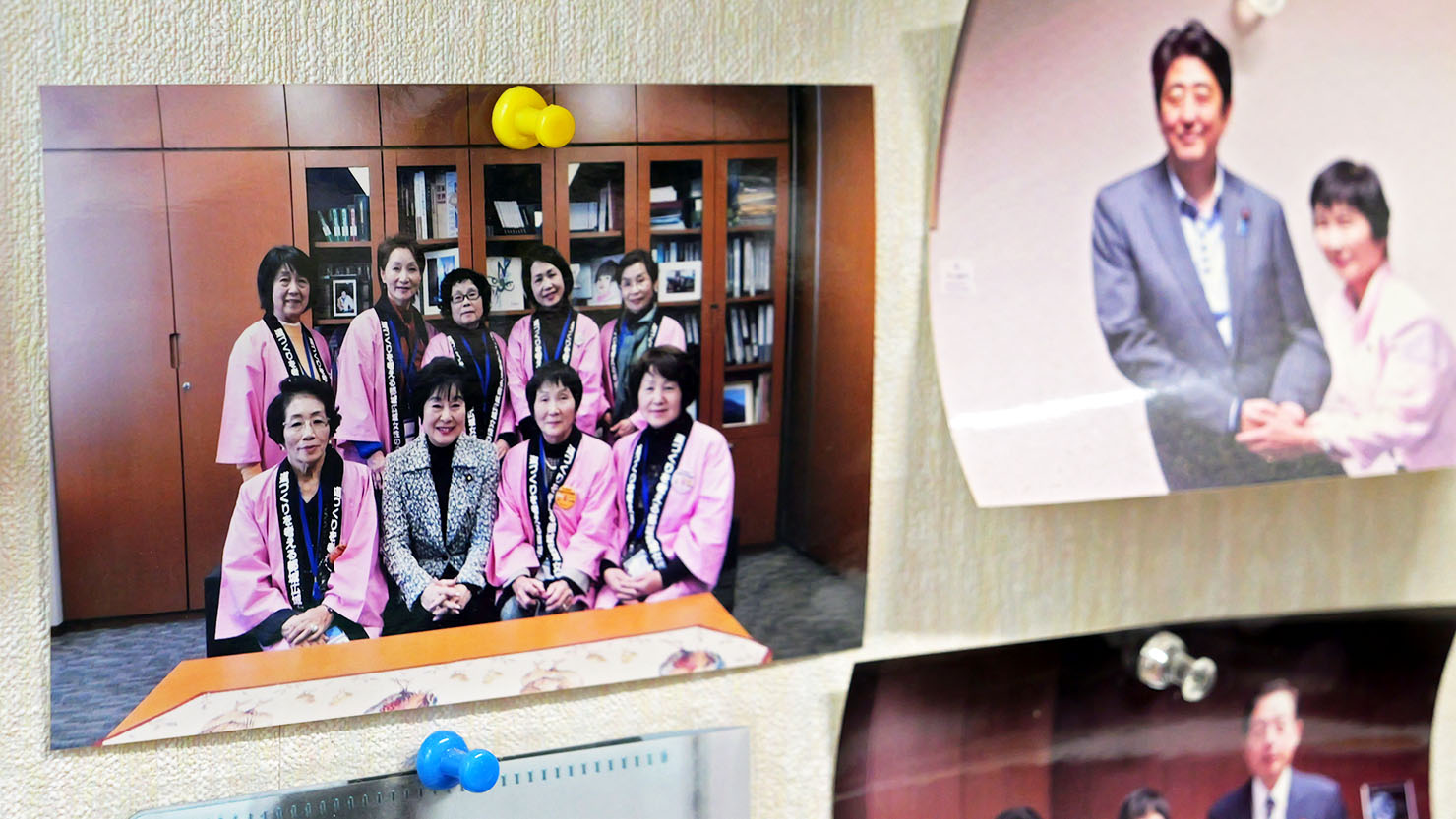

「宮崎中央女性の会では年に1回、決起大会をするんです。そこに国交省の九州地方整備局長も知事も代議士もみえて。女性の会のメンバーはピンクの法被(はっぴ)を着て、前の方に陣取って。そうすると、偉い方々と顔なじみになっていくわけです」

決起大会は参加市町村の持ち回りで行われた。6年目、都城の出番が回ってきた時のことを内村さんは忘れられない。

2013年3月、都城で開催された決起大会では、前年の2012年に市長となった池田宜永市長のほか、松下新平 参院議員、中山成彬 元衆院議員などが挨拶。女性の会のメンバーによる「寸劇」も披露された。

2013年、都城での決起大会で披露された寸劇(「15夜お月さん」のブログより)

「15夜お月さん」のブログに当時の様子が記録されている。この記事の写真を見ながら、内村さんは懐かしそうにこう言った。

「寸劇をしたのをよく覚えています。自分でも出ましたから。『志布志道路』って言いながら、ぷぷーつっておもちゃのラッパを吹き、バスを走らせるかたちで舞台を歩き回って。もう、なんでもありですよ(笑)」

2013年の都城大会が終わったあとは恒例の懇親会が開かれた。ここに、前回の記事でも登場した前副市長の故・児玉宏紀氏も参加していた。

「女性は遠慮しなくて。まぁ、よう飲み食いもしました。もちろん会費制です。で、都城の児玉副市長が中央女性の会にしょっちゅうみえてたんです、忘年会やら色々するもんだから。都城の決起大会の時もおられて『都城の女性はやっぱり元気だ。遠慮せん』って」

故・児玉宏紀氏。都城市の事業担当副市長として都城志布志道路の全線開通に尽力した

児玉氏はその場である提案を内村さんに持ちかけた。「都城でも独自の女性の会を作ってよ」と。この言葉を機に発足したのが、冒頭で佐藤元参院議員が称えた女性の会。すなわち、都城広域女性の会である。

初の県跨ぎ「都城広域女性の会」発足

宮崎中央女性の会の活動目的として都城志布志道路の名を入れてもらってはいた。だが、その活動には限界があった。

「宮崎中央女性の会でも国交省などへの要望活動をしましたが、最初のうちだけです。もう高速道路はほとんど通りましたし、加えて5市8町ともなると、やっぱりみんなそれぞれ用事があったり忙しかったりして、なかなか……」

「それに、当時県内にあった女性の会は基本的にはぜんぶ“高速道路”のための会なんです。都城志布志道路は地域高規格道路ですから、管轄は同じ国交省でも予算の付け方からなにから、基準が違います。それに、“宮崎”と名が付いていますからね」

宮崎県内の組織に鹿児島県内のメンバーを入れるわけにはいかない。鹿児島県曽於市と志布志市の女性も一体となって早期全線開通の機運を高めていくには、別組織が必要だ。そこで、児玉氏の言葉を機にもう一つの女性の会の設立に向けて動き出した。

「都城志布志道路は『鹿児島』も入ってきます。それで『広域』とつけたところなんです。当時、県を跨いで作られた女性の会の組織はここだけでした」。会費は一切取らない方針とし、JAや医療・建設など広範な業界から女性が参加。会員及び構成員数は2000人規模に膨らんだ。

発起人代表の内村さんは、設立時は県議としての立場もあった。そのため副会長にとどまり、柳田病院の柳田喜美子 理事長に会長を引き受けてもらった。

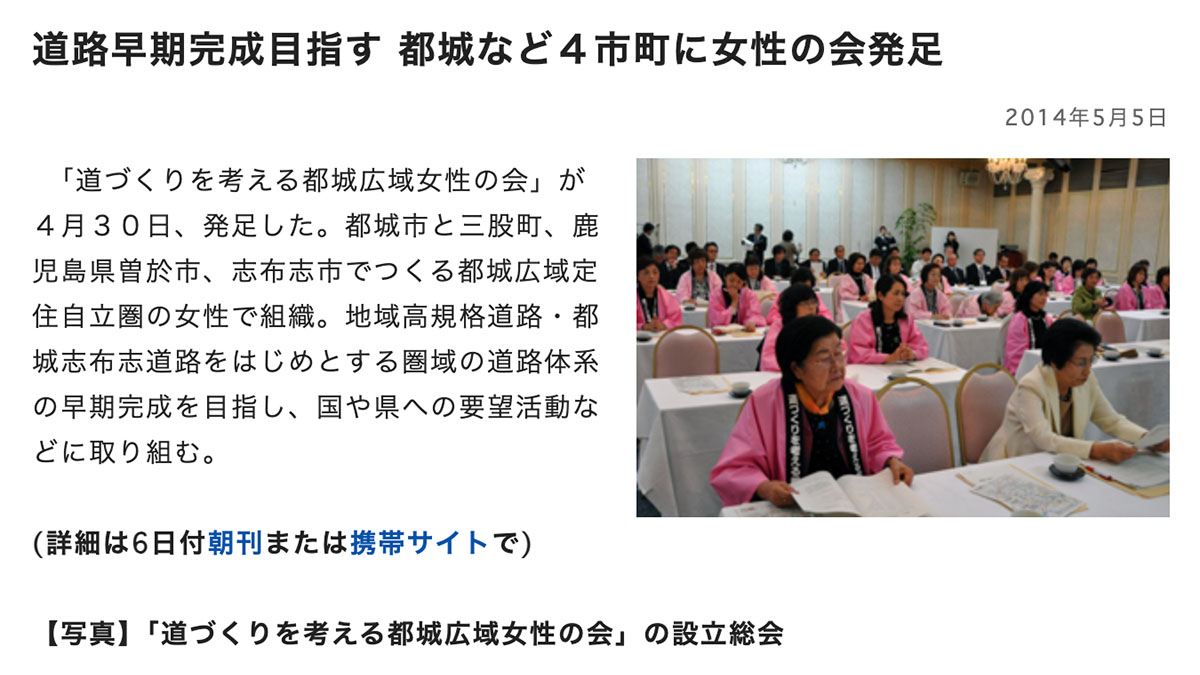

かくして都城志布志道路の早期完成を主たる目的とする都城広域女性の会が2014(平成26)年4月に発足。宮崎中央女性の会の都城大会から約1年後と早いスピード感で全国的にも稀な女性の会が誕生した。

都城広域女性の会の発足を伝える記事(宮崎日日新聞のWebサイトより)

事務次官や国土交通大臣にも突撃

言わば、都城志布志道路専門の女性の会。発足から約2カ月後の2014年6月、最初の要望活動に赴いた。行き先は霞が関と永田町。国交省、財務省、自民党本部、衆参両院の議員会館などを練り歩いた。その際、国交省で撮った1枚の写真がある。

2014年6月、当時の国交相道路局長だった徳山日出男氏と(提供:内村仁子)

内村さんが提言書を手渡している柔和な表情の男性は徳山日出男氏。当時、国交省の道路行政を司る道路局長で、翌2015(平成27)年7月には国交省の官僚トップである事務次官に上り詰めた人物である。

「徳山さんは東日本大震災の時、東北地方整備局長で、高速道路を使った物資運送に尽力されていた。防災の道でもある都城志布志道路にも理解を示してくださって。だから私たちはこの方がどこへ異動されてもついて行くんです。『また都城志布志道路で来ました!』って(笑)」

地元でも活発な要望活動を繰り広げた。初年度は6〜7月にかけて、宮崎河川国道事務所、宮崎県庁、都城土木事務所、鹿児島県大隅地域振興局、九州地方整備局、鹿児島県庁などを訪問。10月にはふたたび上京し、国交省、財務省、衆参の議員会館などをまわった。

翌2015年2月も上京。徳山氏から道路局長を引き継いだ後任の深澤淳志氏のほか、当時、国土交通大臣を務めていた太田昭宏氏にも会うことができた。

2015年2月、当時の国交相だった太田昭宏氏と。左は都城広域女性の会の柳田喜美子会長(提供:内村仁子)

じつは上京を伴う要望活動は、広域女性の会単独で行っていたわけではない。

もともと、都城市、曽於市、志布志市で構成し、池田市長が会長を務める「都城志布志道路建設促進協議会」、そして都城商工会議所会頭が会長を務める「都城志布志道路早期完成促進民間協議会」が協調して、霞が関や永田町をまわる要望活動を続けていた。これに、柳田会長や内村さんら広域女性の会も相乗りすることができたのだ。

2015年2月の“相乗り”上京時、深澤淳志 国交省道路局長(当時、中央奥)と面談。深澤氏の左に都城市の池田市長、右に宮崎県の河野知事の顔も見える(提供:内村仁子)

以降、毎年5〜6月頃と、予算が決まる直前の1〜2月頃の年2回、上京して要望活動を繰り広げるのが恒例となった。

独自にちょこまか、誰でもどこでも

内村さんは2015(平成27)年4月の県議選で次点落選したのを機に、足かけ18年にわたる議員活動からは身を引くが、道路関連の活動はむしろ拍車がかかる。

「私たちはちょっと時間ができると、あそこ行こう行こうといろんなところを回ります。つつつーって入っていって、『女性の会です、お世話になります!』って秘書の方から挨拶して。だって、せっかく行ってもったいないですもん。東京に行けるということはそうないわけですから。女は度胸。自分で厚かましいと思ってます(笑)」

都城から大同団結して上京するも、空き時間を見つけては、独自にちょこまかと動いた。その“突撃”先は多岐にわたる。

「歴代、宮崎河川国道事務所にいらっしゃった所長とか、帰られますよね、本省に。どこにいても、時間を作って走って必ず訪ねて行くんです。女性ですから、女性議員のところもすぐに回ります」

山東昭子 元参院議員と都城広域女性の会のメンバーで(提供:内村仁子)

広域女性の会単独で上京し、独自の要望活動を繰り広げることもあった。2017(平成29)年11月、広域女性の会は8人のメンバーで上京。女性つながりで、山東昭子 元参院議員や、山谷えり子 参院議員を訪問している。毎年11月の単独上京は広域女性の会の恒例行事として定着。コロナ禍の2年を除き、2023年まで続いた。

ピンクの法被をまとって永田町・霞が関を闊歩する広域女性の会の面々。上京する際は、ささやかではあるが、手づくりの小物も持参した。

爪痕を残した「小物」と「替え歌」

内村さんが中央女性の会にいた頃から夏場を中心にこだわって作っていたのが、ピンクのうちわ。1枚1枚、ピンクのいろがみを貼り付け、そこに内村さんが「道」と習字で書いたものをこしらえた。「暑いですから、これで涼んでくださいねー」と各所で手渡した数は累計で4000枚に及ぶという。

さらに、2022年の暮れは、折り紙で折った襟付きシャツの首につまようじを入れた小物を数十個作成。そこにも手書きで「道」と書き、宮崎県内や都内問わず各所で配った。

ささやかでもあなどるなかれ。コミュニケーションのツールとして役立っている。

2023(令和5)年11月、広域女性の会で単独上京した際のこと。内村さんはいつもの調子で、国交省の道路局を目指した。お目当ては2023年7月に宮崎県副知事を退任し、国交省に戻って道路局総務課長となった永山寛理氏。国の道路行政を司るキーパーソンの一人だ。

「永山さんの机にさささーっと個人で寄ったら、『つまようじ入れ、ちゃんとここにありますよ』って。副知事時代にあげたものを机に貼ってくださっていたんです。それはうれしかったです」

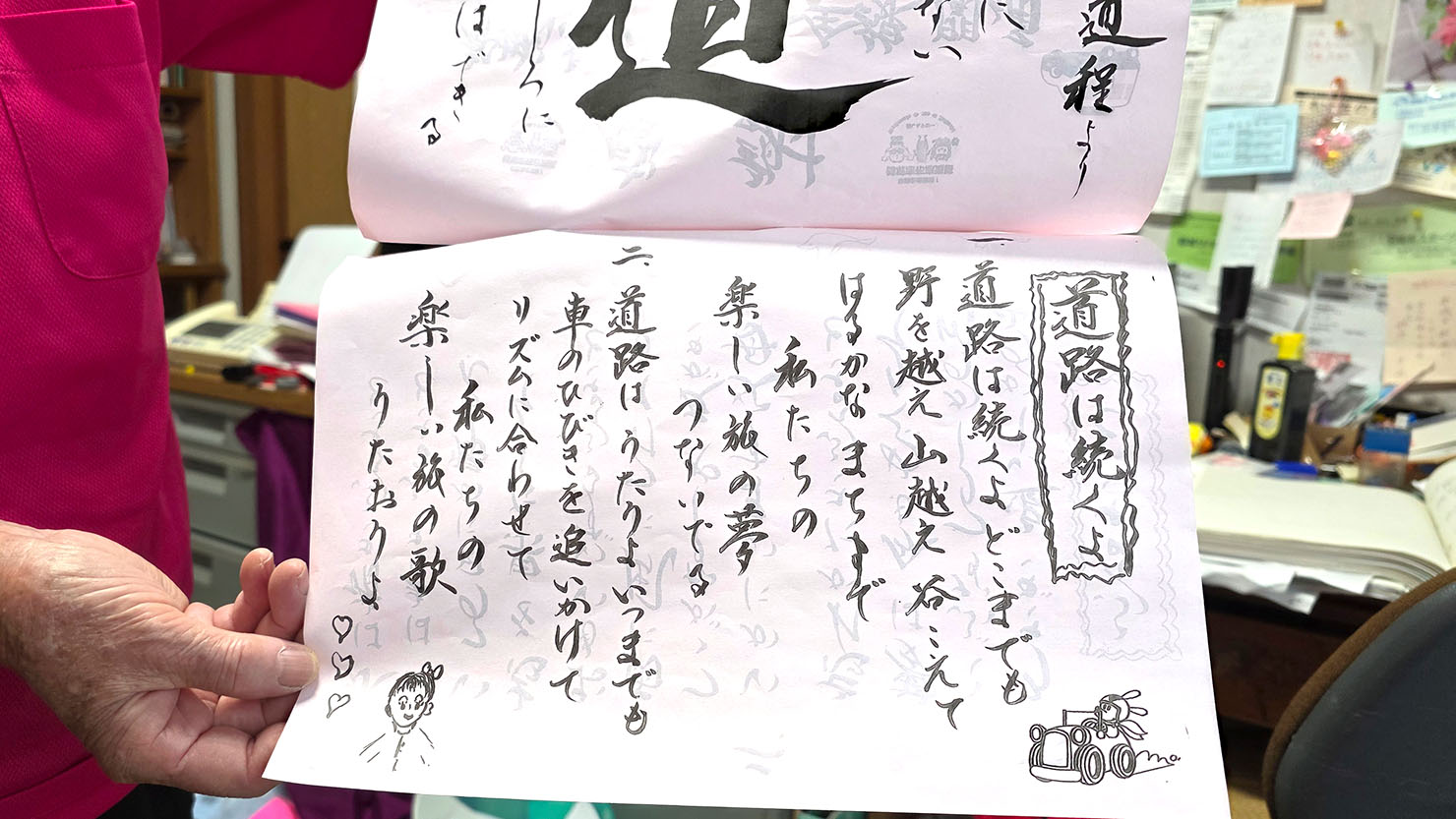

毎年、地元の都城で行われた「決起大会」には、各市長始め、国会議員や国交省の関係者も参列する。“ピンクの法被軍団”はそこでも目立った。終了後の懇親会では、「線路は続くよどこまでも」の替え歌も披露した。

「『“道路”は続くよ〜』って、いつもみんなで歌うんです。もちろん、その会費も自腹ですけど、なんも言わずにみんなやっぱり来て。最後は『ふるさと』も歌います。盛り上がりますよ」

そうやって関係者の記憶に爪痕を残してきた法被軍団。効果を定量的に測ることはできないが、佐藤元参院議員が「全国で一番、活発」と口にしたように、評価は高い。

長きにわたり、都城志布志道路の全線開通をほぼボランティアで支え続けた女性の会。どこからそんなモチベーションが湧くのだろうか。

「牛ノ峠バイパス」へ続く道

「経済も必要だけど、女性としてはやっぱり命が大事。私たちとしてはですね、『医療の道』が一番大きなメリットかなと思って、頑張って来ました」

なぜそんなに道路のために頑張れるのか。聞くと内村さんはこう答え、続けた。

「今便利になってですね、夫が去年亡くなりましたけど、最後は曽於市の病院でした。ここから20分で行けるんです。うちの近所のひとは、鹿児島県の末吉の方からお嫁に来てるんですけど、今は志布志道路を通って親の介護ができる、よかったぁと喜んでる。女性にとって、親の介護ができるということはやっぱ私は最大の喜びだと思います」

2017年12月、内村さんが旭日双光章を叙勲した祝賀会にて。夫に寄り添う内村さん(手前右)を都城広域女性の会の柳田会長(左端)や宮崎中央女性の会の坂会長(左から2番目)、宮崎県の河野知事、都城市の池田市長・児玉元副市長、長峯参院議員などが囲む(提供:内村仁子)

都城志布志道路は医療や介護に役立ち、かかわる人々のさまざまな思いや感情をも運んでいる。人生をつなぐ道路、と言って過言ではない。

ただ、本当にそれだけがモチベーションだったのか。都城広域女性の会の話を聞いていると、困って懇願しているというより、お祭りに参加する感覚で楽しんでいるように思えた。そう話すと内村さんは、こう漏らした。

「だから、今まで女性がいろんなところに出られなかったぶん、今はそんなして外に出られるようになった。それも、あると思います。いろんな地域の女性のパワーが集まったからこそ、大きな力につながったと思っている。みんなで頑張れば強くなれるんです」

地域柄、女性の立場は弱かった。それが時代とともに変わり“解放”されていった。そこに道路建設推進の活動が重なり、大きな推進力となった。それが、都城志布志道路にかかわる女性の会が「全国一」と評されるようになった理由なのだろう。

その勢いは全線開通を経てもなお、とどまる様子はない。

都城市・曽於市・志布志市の3市は今、都城志布志道路と東九州自動車道をつなぐ「都城末吉道路(仮称)」「曽於志布志道路(仮称)」の建設を目指している。それが、冒頭の合同決起大会だ。ここにも都城広域女性の会は加勢しているが、目標はこの2本の道路にとどまらない。参加した内村さんは決起大会の翌日、興奮気味に言った。

「もう1本、『牛ノ峠バイパス』という日南に抜ける道があるんです。途中まで出来ているけれど、工事がストップしてしまって26年間、行き止まりのまま。南海トラフ地震の災害時のためにも、都城と日南をつなぐバイパスは重要です。だから私たち女性の会は3本の道のために、これからも頑張っていきます」

歌ってきたように、道づくりはどこまでも続く。うちわ一枚、替え歌一節——。次の峠も、彼女たちの拍子で越えていく。

(了)