7500頭を飼養する「謎の集団」

2024(令和6)年10月下旬、都城市の中心市街地から県道45号を北上すること約20分。山田町にある温泉施設「かかしの里 ゆぽっぽ」の近隣に“2代目社長”を訪ねた。

都城市山田町にある内田畜産の本社。ここに農場はなく、看板も掲げられていない

その場所は、敷地に広大な駐車場やガレージ、バスケットボールのリングなどを備え、建築設計事務所かのような洒落た建物があるだけ。ロゴなどが入った車両もなく、言われなければ畜産業の「本社」だとは思わない。

「看板もなにもなくて、迷われたでしょう。謎の集団でやっていますから」。そう笑って出迎えたのは内田畜産の内田大樹社長(42歳)。都城を本拠とする巨大畜産グループのトップである。

内田畜産の内田大樹社長。グループの大畜とランズの社長も兼ねる

本人が「謎の集団」と揶揄するように、メディアへの露出も極めて少ない。「目立ちたくないんですよ。未知の領域で、怖いじゃないですか」と冗談めかすが、「育てた牛の価格や頭数で評価されれば十分」というプロフェッショナルの矜持が透けて見える。

内田畜産グループは「畜産王国都城」を支える代表格の一つだ。

都城の畜産業界に新しい風を吹かす内田畜産。本社入口にひっそりとロゴが掲げられている

内田社長が就農したのは、2007(平成19)年、25歳の時。そこから、内田畜産グループは急成長を遂げた。

グループ3社が飼養している肉用牛は7500頭。都城市を中心に、県内や大分県など計12箇所に農場を構える。そのほとんどが宮崎で育つ黒毛和牛。つまり「宮崎牛」である。

日本初の国立公園「霧島錦江湾国立公園」の火口湖「御池」に隣接する内田畜産の「夏尾農場」。内田次義会長の“集大成”として2020年に完成。15棟の牛舎で約1500頭の宮崎牛を肥育する(内田畜産提供)

「宮崎牛ではトップクラスの規模なんじゃないかなと思います。繁殖も肥育も1番っていうのをコンセプトにやっていますので」と内田社長。量だけではなく「質」も評価されている。

2024年7月に開催された米「MLBオールスターゲーム」で選手や関係者に振る舞われた宮崎牛には、内田畜産グループから出荷されたものもあった。

本社には数々の表彰状や盾が並んでいる

今、県下の畜産業で最も勢いのある一社。そのトップはこうも言う。

「畜産王国の都城もうちも、ぜんぜん安泰じゃない。相当、危ないですね」――。

なにが起きているのか。「畜産王国の強さ」と、それを支えた「内田畜産グループの急成長」、そして「内田社長の危機感」。順を追って、深掘りしていく。

畜産王国たるゆえん

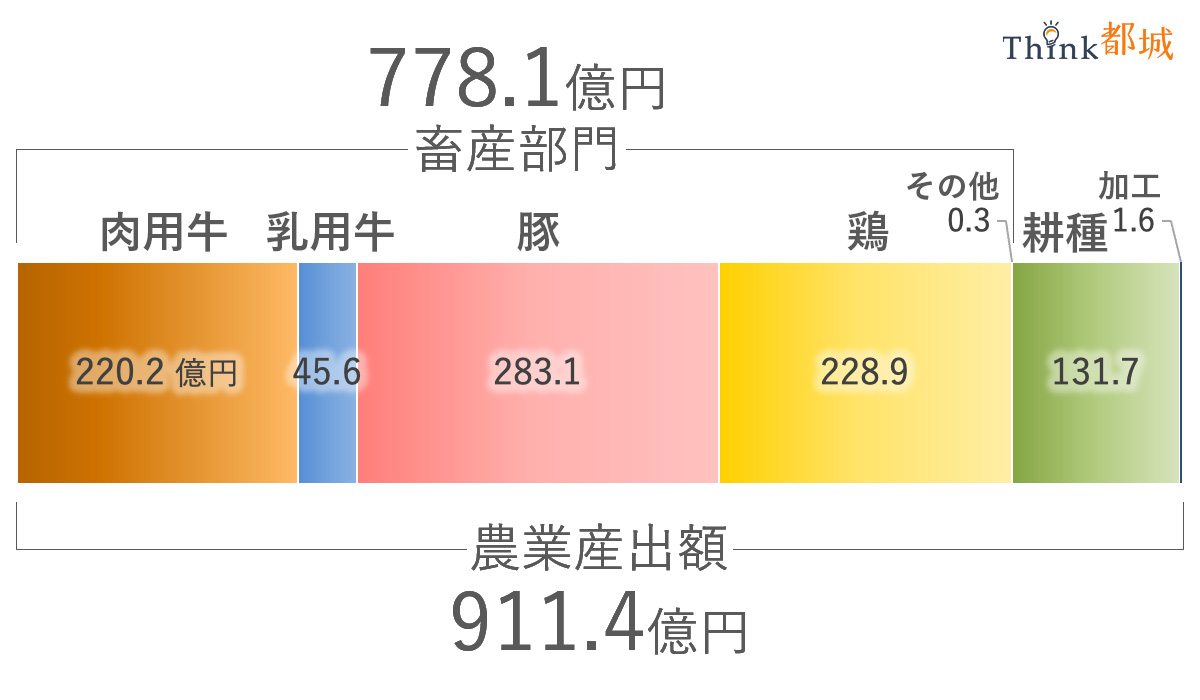

2024年3月、農林水産省から「令和4年市町村別農業産出額(推計)」が発表され、都城市の2022(令和4)年の「農業産出額」が全国1700以上の市町村で1位だったことがわかった。2019年から4年連続の「農業日本一」。けん引するのは「畜産」である。

都城市の2022年の農業産出額は過去最高の約「911億円」。その85%にあたる約「778億円」を畜産部門(肉用牛、乳用牛、豚、鶏、その他)が占める。

宮崎県内26市町村全体(約2349億円)の畜産産出額の「3分の1」を都城市だけで産出し、全国の市町村では肉用牛・豚の産出額が「全国1位」、鶏も「全国2位」という成績。これが“畜産王国”たるゆえんである。

しかも、都城の畜産業は牛豚鶏ともに年々、産出額を伸ばしている。中でも今回の主題である「肉用牛」は成長産業の一つだ。

| 都城市 | 宮崎県全体 | |||

|---|---|---|---|---|

| 肉用牛 | (肥育牛) | 肉用牛 | (肥育牛) | |

| 2020年2月 | 5万8620頭 | 2万600頭 | 24万4100頭 | 8万4700頭 |

| 2021年2月 | 5万9390頭 | 2万820頭 | 25万頭 | 8万6900頭 |

| 2022年2月 | 6万410頭 | 2万1980頭 | 25万4500頭 | 8万8900頭 |

| 2023年2月 | 6万2740頭 | 2万3170頭 | 26万200頭 | 9万400頭 |

| 2024年2月 | 6万3450頭 | 2万4620頭 | 25万8200頭 | 8万7900頭 |

宮崎県の「家畜飼養頭羽数調査」によると、都城市の肉用牛全体の飼養頭数は2024(令和6)年2月時点で6万3450頭だった。2020(令和2)年に比べて「8.2%増」の伸び率だ。

うち、食肉用として出荷される「肥育牛」は同「19.5%増」と成長著しい。そのほとんどは、宮崎牛として販売・消費される肉である。

同じ期間、宮崎県全体における肉用牛の伸び率は「5.8%増」で、うち肥育牛は「3.8%増」。伸長率が高い都城市は、宮崎牛の生産をけん引していると言える。

内田畜産グループは、それらの数字に大きく貢献してきた。

目標は「利益率日本一」

「畜産の日本一へ 私は日本一を目指しています。」――。内田畜産のウェブサイトにこんな文言がある。創業者で、2023年に社長から会長へと退いた内田次義氏の言葉だ。

内田畜産のウェブサイトには、創業者である内田次義会長の言葉が掲げられている

父から継いだ内田社長はどう解釈しているのか。

「僕ら若い世代の役員のなかでは、日本一っていうのはもう利益率日本一。しっかりと利益を出していくっていうところに価値を見出しています」

最初の1頭から無借金で1000頭以上まで成長させた次義氏からの影響もあった。

「うちの父はもともと、家畜商として生計を立てていました。『ホルスタイン』のお母さん牛を北海道まで買い付けに行っては、宮崎の地元の人たちに転売するような仕事で、乳も絞っていました。で、私が生まれた1982(昭和57)年、ホルスタインをすべて売却し、今度は肉用牛を育て始めました」

内田社長の誕生とともに生まれた内田畜産。初めは2頭を売り、4頭の子牛を購入。それを売り8頭を買うというように順調に増やし、2000(平成12年)年に法人化。内田社長が家に戻った2007(平成19)年頃には、1000頭まで増えていた。

都城農業高校を卒業した内田社長は、群馬県の「全国食肉学校」に進学。すき焼きやしゃぶしゃぶで有名な京都の老舗「モリタ屋」で5年間、修行したのち、2007年、25歳の時に家業に入るかたちで就農した。当時をこう振り返る。

「『モリタ屋』さんっていうのは、もう全国トップクラスの牛肉しか扱わないようなところ。 戻って、自分のところの牛肉を見た時は愕然としましたよね。なんやこれはって」

「ただ、それでもうちの親父は利益を出しよったんですよ、ずっと。創意工夫でなんとか採算を取っていたんです。ちゃんと会社が運営できて、お金が残っていけばいいって。だから、その思想っていうのは、ものすごく僕の中で大きいかもしれないですね」

利益を出しながら、質も追求する。2代目の挑戦が始まった。

“いけいけどんどん”で規模拡大

その頃の内田畜産は、和牛の宮崎牛ではなく、ホルスタインと和牛をかけ合わせた「交雑牛」の肥育が中心だった。

サシの入った上質な肉質を自分なりに追い求めよう――。内田社長は2010(平成22)年、内田畜産とは別に「大畜」という会社を作り、東日本大震災後の2012年には、内田畜産と大畜で、今度は黒毛和牛、つまり宮崎牛の肥育を本格化させる。

「宮崎牛」になる資格がある内田畜産の黒毛和牛。体重が700〜800kgになるまで肥育される(内田畜産提供)

「震災が和牛の世界を大きく変えてしまった。被災地の方々にとっては大変な苦難でしたが、原発事故で一つの県の牛がどんといなくなったわけです。そこから和牛バブルがばーんと来て、うちも乗りました」

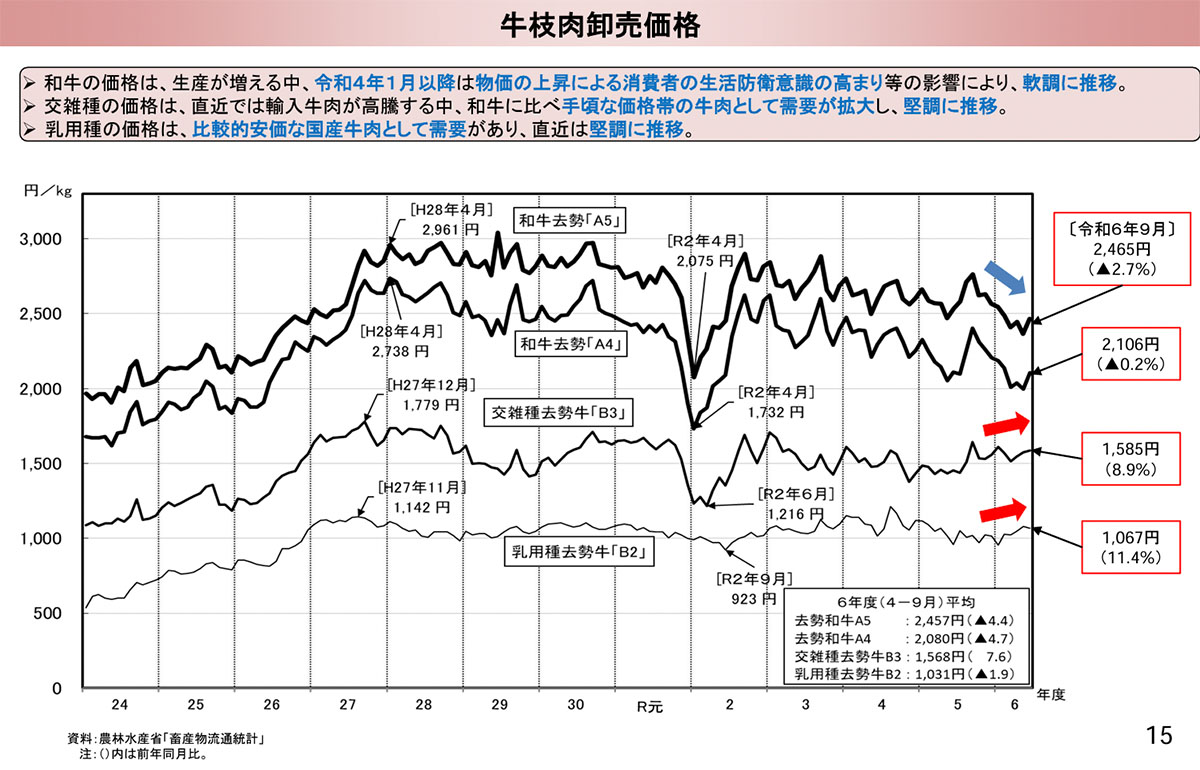

震災前まで2000円程度だった1キログラム(kg)あたりの単価が、震災後には2500円、2800円と跳ね上がっていった。利益を和牛の子牛や新たな牛舎などへの投資に惜しみなく注ぎ込み、宮崎県川南町や大分県宇佐町にも次々と農場を設けていった。

東日本大震災後、数年かけて和牛の価格は跳ね上がった(農林水産省の資料「肉用牛・食肉政策の現状と課題の整理」より)

「30代まではとにかく“いけいけどんどん”で、やればやるだけ儲かる。良い仲間にも巡り会えて、なんでもできると思っていた。稼いだお金はすべてに牛に費やして、どんどんと増やしましたよね」

次いで2016年には、黒毛和牛の繁殖事業にも参入。翌17年、繁殖事業を専門とする「ランズ」という会社を設け、繁殖と肥育の二刀流で規模拡大を追った。

繁殖を手がけるランズの「志和池農場」(内田畜産提供)

経費で最も大きなウエイトを占めるのは牛に与える配合飼料。「月に1トン取る農場と100トンの会社じゃ、やっぱり値段が違う。いい飼料メーカーさんとも知り合うことができ、大きな取引ができるようになっていって、スケールメリットも出てきました」。

2023年4月には、満を持して父親から代替わりする格好で内田畜産の社長に就いた。

就農した頃に比べたら、頭数も仲間も飛躍的に増えた。内田畜産、大畜、ランズの3社で7500頭の牛、50人の従業員を束ねるトップとなった内田社長。「もしかしたら全国でも結構、上のほうまで行けるんじゃないか」と自信を深めた。

そこへ襲った「異変」。今、内田社長は畜産王国の将来を案じている。

高級和牛の「繁殖基地」都城

数カ月後のせり市への出荷を待つ和牛の子牛(写真はランズが育成中の子牛)

「今、子牛の価格がすごく下がっていて、過去最もコストが見合わない状況になりつつある。それで、高齢の方々を中心にどんどん繁殖事業からの撤退、『離農』が進んでいる。都城市も今、危機的状況にあると思います」――。

この「内田社長の危機感」を理解するには、牛の世界の常識を知る必要がある。

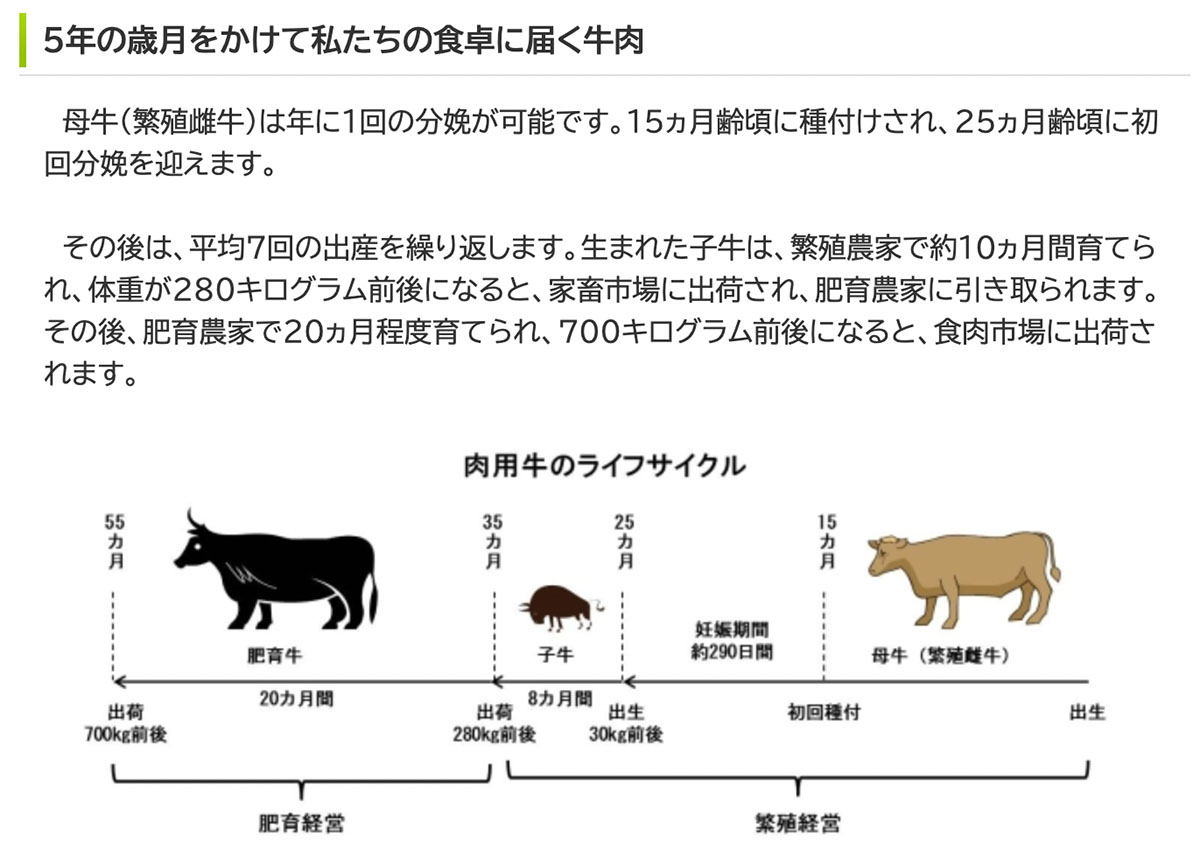

黒毛和牛の生産は古くから、子牛を生産する「繁殖事業(農家)」と、子牛を肥らせ食肉用に育てる「肥育事業(農家)」で分業されてきた。

一般に繁殖農家は子牛を産む「繁殖牛」を飼い、赤ちゃんの「育成牛」を8〜10カ月程度まで育てて出荷。それを肥育農家が購入し、20カ月程度「肥育牛」を飼養して、出荷する。

独立行政法人 農畜産業振興機構のウェブサイトでは、「肉用牛のライフサイクル」がわかりやすく解説されている

宮崎県の調査によると、2023年2月時点で県内に約26万頭いた肉用牛のうち、繁殖農家による繁殖牛と育成牛の割合は約55%。育った子牛の多くは宮崎県内で肥育され、宮崎牛となるのだが、3〜4割は県外の肥育農家が購入し、「松阪牛」や「近江牛」などにもなる。

県内の繁殖牛と育成牛のおよそ4分の1は都城産だ。畜産王国は、ブランド和牛の「繁殖基地」でもあり、その数を年々、増やしてきた。そこに、内田畜産グループの繁殖事業会社であるランズも加勢したというわけだ。

ランズの繁殖事業は右肩上がりで成長し、繁殖牛・育成牛あわせて1500頭規模まで拡大。ところが内田社長は今、「初めて溝にはまっている」と話す。

止まらぬ子牛価格の下落

「例えば、コロナ禍の時もそうですが、価格の下落、暴落っていうのは歴史上、何回かある。ただ、今回は何もないわけです。大きな事件や有事があってじゃなく、2023年夏くらいから、もうずっと継続して子牛の価格が下がっている。先が見えません」

「例えば、コロナ禍の時もそうですが、価格の下落、暴落っていうのは歴史上、何回かある。ただ、今回は何もないわけです。大きな事件や有事があってじゃなく、2023年夏くらいから、もうずっと継続して子牛の価格が下がっている。先が見えません」

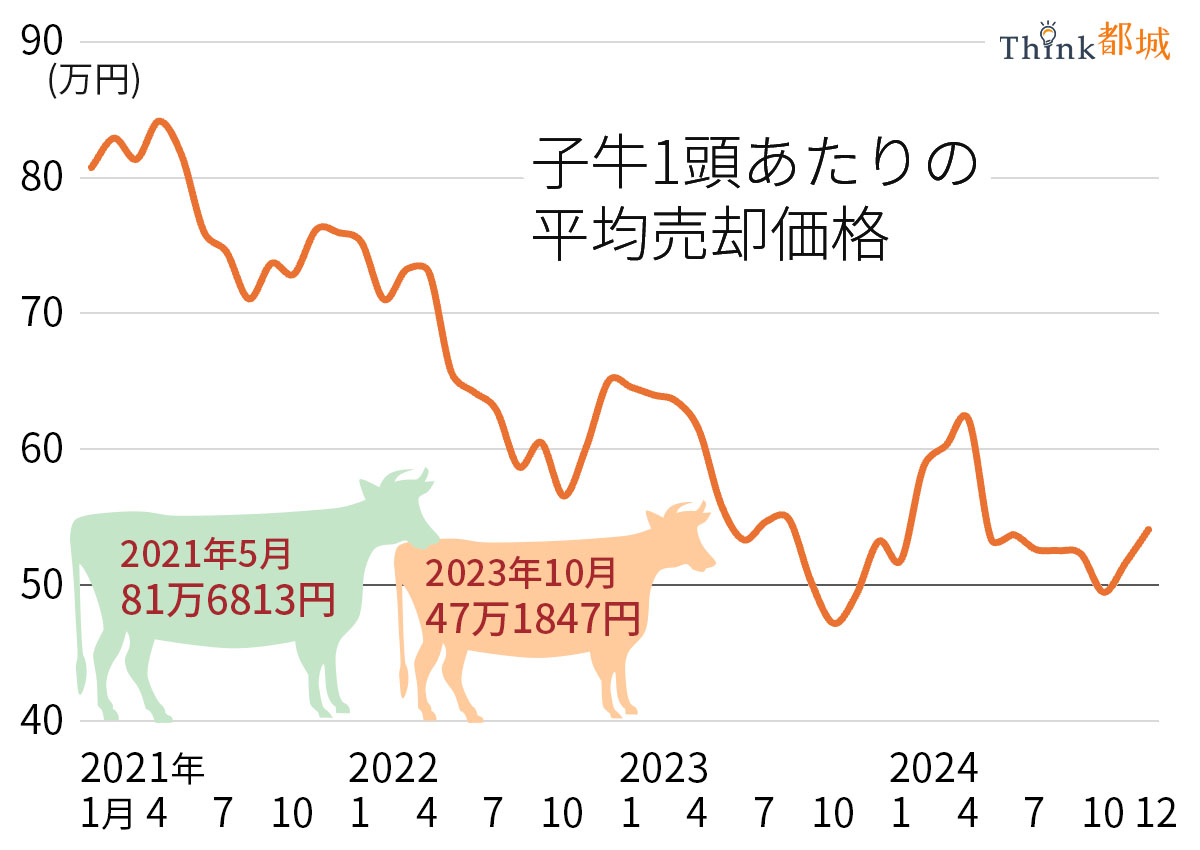

ブランド牛の素牛である黒毛和種の子牛は、全国各地の家畜市場でせりにかけられ、肥育農家へ渡る。その相場はコロナ禍で低下したものの、いったんは回復。ところが2022(令和4)年半ばから、ふたたび下降トレンドへ向かった。

都城家畜市場の「子牛せり市」の様子(都城市役所のFacebook投稿から)

2023(令和5)年の第2四半期(4〜6月)には全国の平均売買価格が国の「保証基準価格」を下回り、21年ぶりに生産者補給金制度が発動した。

2024年に入っても下げ相場は回復しない。第2四半期、全国の平均売買価格は子牛1頭あたり「49万8900円(税込み、以下同)」と11年ぶりに50万円を下回り、半年ぶりに再度、給付金が交付された。

鹿児島県や北海道に並び、子牛の一大生産地である宮崎県の相場はもっと早く崩れていた。2023年9月、県内の子牛市場における1頭あたりの平均価格が6年ぶりに50万円を割り「49万9948円」となった。「都城地域家畜市場(都城家畜市場)」の値崩れも大きい。

注:数値は各年各月の「速報値」ベース(税込み金額)

出所:公益社団法人 宮崎県畜産協会

都城家畜市場で50万円を割ったのは2023年10月。その後、2024年にかけて60万円台まで復調するものの、10月にふたたび50万円を下回り、低調が続いている。

飼料の価格高騰が直撃

新型コロナウイルスが急拡大した2020年の下落よりも厳しい水準。コロナ禍が明け70〜80万円台まで持ち直した子牛の価格は、なぜ50万円付近まで下落してしまったのか。「1番大きいのは飼料の価格高騰」と内田社長は即答した。

やや複雑だが、ロジックはこうだ。まず、コロナ禍以降、和牛の「枝肉」市場が軟調に推移した。

海外での和牛人気で輸出が堅調に伸び、コロナ禍の一時的な暴落からは復調したものの、国内需要は冷え込んだまま。直近では、最高等級「A5」の卸値が、東京市場で2024年7月まで5カ月連続で前年を下回り、コロナ禍以来、4年ぶりの安値となった。

前年割れが目立つ和牛の相場(JA全農ミートフーズのウェブサイトより)

一般家庭にとって和牛は「ぜいたく品」となり、かつてのように儲からない。そこに、家畜飼料などの物価高騰が肥育農家を襲った。安価な輸入飼料もロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響で値上がりし、高止まりしている。

結果、肥育農家の生産意欲や子牛の購買意欲が削がれ、そのあおりが子牛に及んだ。肥育農家による「子牛の買い控え」や「弱気の入札」が、子牛市場の値崩れにつながったというわけだ。

超大規模な畜産企業の弱体化も影響している。2022年9月、4万8000頭の肉牛飼育や18万頭の養豚などを手がける神明畜産が民事再生法の適用を東京地裁へ申請した。飼料、人件費、光熱費、あらゆる経費が増大し、収益性を改善できなかった。

北海道を中心に乳牛・肉牛計約3万2000頭を飼育する大手畜産のノベルズも資金繰りが悪化。2023年12月、官民ファンドから計25億円の金融支援を受け、再建中だ。

業界全体をじわりと蝕む畜産不況が始まっているとも言える。物価上昇と消費者の節約志向は続いており、抜本的な解決策は見えていない。

しかも、「負のスパイラルはこれから」と内田社長は指摘する。

「増頭奨励金」のツケ

「繁殖農家の多くが補助金を利用して雌牛を増やした結果、今、子牛は供給過多に陥って、溢れ返っているんです。これが繁殖農家をさらに苦しめている」

内田社長が言う補助金とは、国の「畜産クラスター計画」に基づき、繁殖用の雌牛や乳用後継牛を増頭する際に奨励金を交付する「増頭奨励金」事業。2020年度から始まった。

繁殖雌牛については、2018(平成30)年の「61万頭」から2030(令和12)年までに「80万頭」へ増やすことを目標とし、1頭あたり「24.6万円」の奨励金を出した。結果、全国的に繁殖雌牛が増加し、そのツケが今、回ってきている。

雌牛を増やし、産まれる子牛が増えれば、牛舎などの設備投資は避けられない。返済に加え、繁殖農家にも飼料価格の高騰は襲っている。

約4割を占める「飼料費」高騰が農家を苦しめている(農林水産省「畜産物生産費統計」の資料より)

農林水産省の「畜産物生産費統計」によると、子牛1頭あたりの「全算入生産費(資本利子・地代等を全額参入した生産費)」は2023(令和5)年、前年に比べ6.3%増の「86万4024円」だった。

うち、飼料費は前年比9.1%増の「34万8485円」。前年からの増分は約2万9000円、2年前の2021(令和3)年からは約7万6200円も増えている。子牛生産費の約4割を占める飼料費。その2年間の上昇率は約28%にも及び、負担増が農家にのしかかる。

にも関わらず、子牛価格は50万円を割るところまで低迷。内田社長は「多くの繁殖農家が投資や経費を回収できず、困窮している」と指摘する。

「2023年後半あたりから、子牛がお腹にいる雌牛や、妊娠しなくなった雌牛が、けっこう市場に溢れてきている。それは、繁殖農家さんが自分とこの雌牛をどんどんと売ってるからなんです。50万円ぐらいで子牛を売っていると、お金が足りなくなってしまうので」

結果、繁殖事業からの撤退を招いているというわけだ。このまま離農が進めば当然、国の政策とは裏腹に子牛市場は規模縮小に向かってしまう。

そしてそれは、都城家畜市場で現実のものとなっている。

子牛が減った都城畜産市場

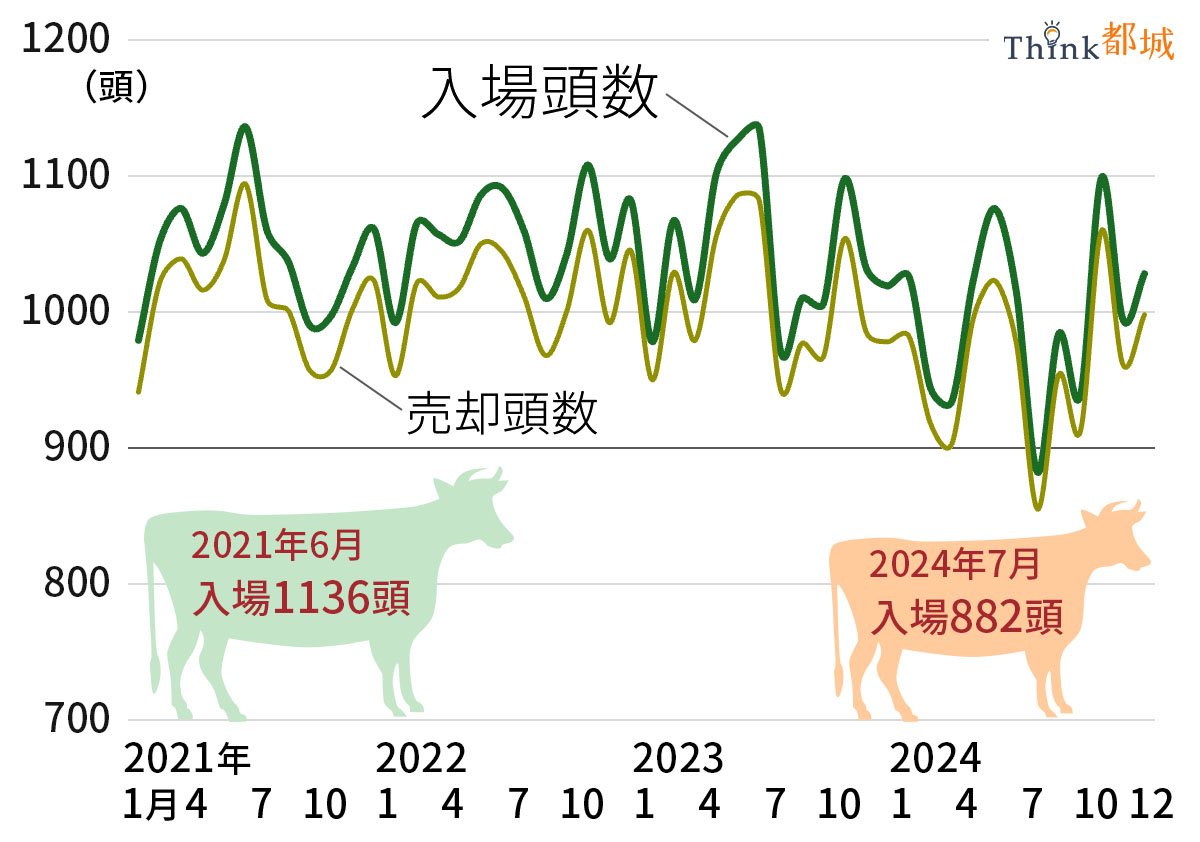

「都城市場では毎月3日間、開かれて、コロナ禍前まではだいたい1日400頭以上、毎月1200頭以上は子牛がせりに出ていたんです。それが今はもう1000頭いない」

そう内田社長が言うように、子牛の数は戻るどころか、「漸減」で推移している。2024年に入ってさらに潮目は変わった。

注:数値は各年各月の「速報値」ベース

出所:公益社団法人 宮崎県畜産協会

せり市に出される子牛の「入場頭数」は2024年2月、「944頭」と1000頭を割り、7月には「882頭」と900頭を割るところまで落ち込んだ。子牛の入場頭数の変化は季節要因もあるが、前年同期と比較しても「9.2%」の減少となった。

その後、10月に前年並みの「1099頭」まで持ち直したものの、2024年の下半期は6回中4回が1000頭を割るという過去にない低調ぶり。通年では、2021〜23年まで「1万2500頭」以上いた入場頭数が2024年、前年比610頭減(4.9%減)の「1万1944頭」となり、幕を閉じた。

2024年後半、子牛相場は若干回復したものの、通年での平均売却価格は前年比で1万6212円減(2.9%減)の「54万4006円」で着地した。厳しい状況は続いており、雌牛の売却で金策する繁殖農家は増えている。

金策のために雌牛を売る繁殖農家が増えている(写真はランズで妊娠を待つ和牛雌牛)

要するに「種」を付ける相手が減っている。2025年はさらに子牛の出場頭数が減ると内田社長は見ている。

「赤ちゃんが妊娠しましたよっていう『種付け頭数』が繁殖農家から農協に上がってくる。それを見ると、2025年は5%ぐらい子牛が減ってしまうかもしれない。このまま行ったら、3日間開催されていた都城市場は、2日間しかできなくなるかもしれません」

「入場頭数が少なくなれば、全国から買い付けに来る肥育農家のお客さんも絶対に少なくなる。どんどんと集まらなくなる。大きな変換期に入っていると思っています」

「繁殖なくして都城の畜産はありえない」

繁殖農家、子牛市場の規模縮小という変換期。内田社長の危機感は、肥育へも及ぶ。

「結局、子牛がいないと肥育が成り立たない。この繁殖の衰退イコール、肥育の衰退につながるはずなんです。もうすでに大きいところの淘汰も始まっていますが、繁殖市場の縮小は、肥育市場の縮小ももたらす。もう本当、悪循環ですよね」

「だから、繁殖の発展なくして、都城の畜産はありえない。どうにかして、この繁殖の衰退を食い止めなければいけないんです」

繁殖と肥育、双方の事業にまたがって見渡しているからこその警鐘であり、覚悟でもある。

幸い、宮崎牛はブランド力も高く、海外への輸出もまだ伸び続けている。即座に衰退することはないが、繁殖農家や子牛の問題に手をこまぬいて現状を放置しては、畜産王国、ひいては宮崎牛の未来はない。

だからこそ、内田社長は自分なりに策を打っている。決して、案じているだけではない。次回、子牛市場の縮小を食い止める「希望」を追う。

(次回に続く)